【中学公民】新しい戦争・難民問題の要点をわかりやすくです。

新しい戦争

【戦後の地域紛争】

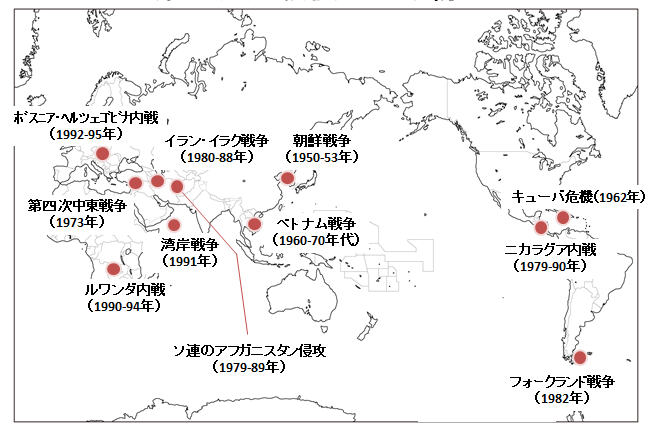

第二次世界大戦後の主な紛争

第二次世界大戦が終結すると、米ソの冷戦を映した対立が世界各地で紛争や戦争に発展していった。

- 1948年、朝鮮半島は北緯38度線を境界として、北は朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)、南は大韓民国に分裂した。

- 南北に分かれていたベトナムでは、アメリカが南べトナムに加担したことから、ベトナム戦争がはげしくなった。

- 1962年のキューバ危機はアメリカのケネディ大統領と旧ソ連のフルシチョフ両首脳の話し合いで、武力衝突をしないで解決した。

- 1979年にソ連がアフガニスタンに侵攻すると、アメリカの強い反発を招き、米ソ関係は悪化した。

- 1990年イラクによるクウェート侵攻により中東情 勢が緊迫し、1991年に多国籍軍による武力行使が開始され湾岸戦争がはじまった。

【近年の地域紛争】

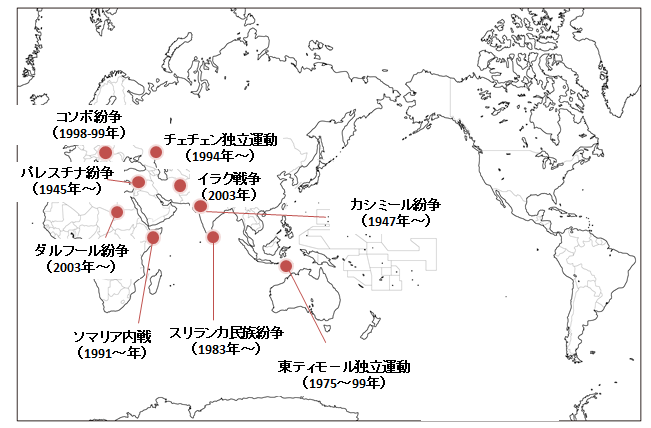

近年の地域紛争

- 1948年に、ユダヤ人によってパレスチナ地区にイスラエルが建国されたが、周囲に住むアラブ人と衝突し、長く紛争が続いている。

- 1991年に、旧ソビエト連邦が解体したとき、チェチェン共和国は独立を宣言したが、ロシアの反発にあって1994年、紛争が始まった。

- インドネシアから独立を目指した東ティモールは、国際連合などの支援を得て、2002年、独立を達成した。

- アメリカ合衆国のプッシュ大統領は、イラクのフセイン大統領が、大量破壊兵器を持っているとして、2003年にイギリスとともにイラクを攻撃し、イラク戦争が始まった。

- 1947年以降、インドとパキスタンの間で、ミール地方の帰属をめぐり紛争が続いている。

戦争のない社会を目指して

戦争のない平和な社会を目指し国際問題を解決するために、当事国どうし、または、多くの国の代表が集まり、解決策を話し合う会議を国際会議という。

アジア・アフリカ会議

- 1955年、インドネシアのバンドンで開催。

- 冷戦のさなか、東西どちらにも属さないアジア・アフリカ諸国 (AFA諸国)による会議。

- 平和十原則を取り決めた。

主要国首脳会議(サミット)

- 1975年以降、毎年開催。

- 石油危機以降の世界の経済問題を検討するために、先進国の首脳が集まる。

- アメリカ・イギリス・フランス・ドイツ・イタリア・日本・カナダ・EU(ヨーロッパ連合)代表・ロシア(1997年から)が参加している。

石油危機(オイルショック)は、第4次中東戦争をきっかけに石油価格が上昇し、先進国不況に陥った。日本は、いち早く不況から抜け出し経済大国となる

マルタ会議

- 1989年、地中海のマルタ島で開催。

- アメリカのブッシュ大統領と旧ソ連のゴルバチョフ書記長が会談を行い、東西の冷戦の終結を宣言した。

G8

- 日本・アメリカ・ドイツ・イギリス・フランス・イタリア・カナダ・ロシアの8か国。

アジア・アフリカ会議

1955年、インドネシアのバンドンで開催。基本的人権や国連憲章の尊重、正義と国際義務の尊重などの平和10原則を採択。人権を保障するということの「個人の尊重」の原理に基づいて基本的人権が保障されている。

日本では、

- 個人の尊重…憲法第13条に定められた。 一人一人の個性を尊重し、かけがえのない人間としてあつかうという原理。

- 法の下の平等…憲法第14条は、全ての国民の平等を定める。

核軍縮に関する条約

第二次世界大戦末期、日本の広島、長崎に原子爆弾が投下され、多くの犠牲者を出した。第二次世界大戦戦後、米ソの冷戦が深刻となり、世界で核廃絶の動きが増してきた。その動きに乗り、数々の核兵器の規制に関する条約が結ばれてきた。第二次世界大戦末期、日本の広島・長崎)に世界で初めて原子爆弾が投下された。 日本は唯一の被爆国であり、非核三原則をかかげている

➋核拡散防止条約…1968年に結ばれ、核兵器を持っていない国に、核兵器をわたしたり、核開発に関する技術援助を禁止した条約。核兵器を持たない国に、核兵器をわたしたり、核開発に関する技術援助を禁止。

➌中距離核戦力全廃条約…1987年にアメリカと旧ソ連の間で調印。ヨーロッパに配備された中距離核戦力(INF)をすべて廃止する条約。

➍戦略兵器削減条約(START)…1991年に戦略兵器削減条約(START) がアメリカとソ連により調印され、核軍備の縮小がめざされた。

➎包括的核実験禁止条約…1996年に結ばれ、あらゆる核兵器の爆発実験を禁止する条約。

米ソ間の軍縮交渉

1969年、戦略兵器制限交渉(SALTⅠ SALTⅡ) が始まる。1987年には中距離核戦力 (INE)全廃条約が成立。さらに1990年代に戦略兵器削減条約(STARTⅠ STARTⅡ)に調印。1996年に包括的核実験禁止条約(CTBT)が採択されたが、未発効である。

- 新START条約…2010年、アメリカ・ロシア間で調印。

民間の核兵器廃絶運動

日本で毎年、原水爆禁止世界大会が開かれるほか、これまでにパグウォッシュ会議やストックホルム・アピールなどが行われた。

アメリカとソ連の核開発競争

冷戦の進行にともなって、2国の核開発競争が激化した。

- 1945年 アメリカ、広島と長崎に原爆投下

- 1949年 ソ連、最初の原爆実験を行う

- 1952年 アメリカ、最初の[水爆実験を行う

- 1953年 ソ連、最初の水爆実験を行う

- 1954年 アメリカ、ビキニ環礁で水爆実験を行う

- 1957年 アメリカ・ソ連大陸間弾道ミサイル (ICBM)開発

核保有国の増加

イギリス(1952年)、フランス(1960年)、中国(1964年)があいついで核実験に成功し、核保有国となった。1998年にはインド、パキスタンが核実験を実施。2005年には北朝鮮が核兵 器保有を明言し、2006年に核実験を実施した。

軍縮

国際連合は、成立当初から、原子力委員会の設立、軍縮大憲章の採択、軍縮委員会の開催などを通じて、軍備縮小や核兵器の禁止についての決議や勧告を行ってきた。

- 軍縮に関する会議…1952年、軍縮委員会成立→ 1962年、18か国軍縮委員会成立→軍縮委員会会議に改称→ジュネーブ軍縮委員会→ジュネーブ軍縮会議。

- 国連軍縮特別総会…非同盟諸国首脳会議の要請で、1978年に初めて開かれその後も開催されている。世界平和を訴え、非政府組織(NGO)も参加。

核兵器とは、原子爆弾や水素爆弾などをいう。

- 核兵器の性能や効果を確かめるために行う実験を核実験とよぶ。現在では、核実力を規制する条約が各国で結ばれるようになった。

- 核弾頭を持つ国は現在もあり、特に多く持っている国は、ロシア連邦とアメリカ合衆国である。

コメント