力のつり合いと作用・反作用の違いについて学習します。物体にはたらく力がつり合って物体が静止する場合と、物体どうしが力を及ぼし合う内容を理解します。

力のつり合いと作用・反作用

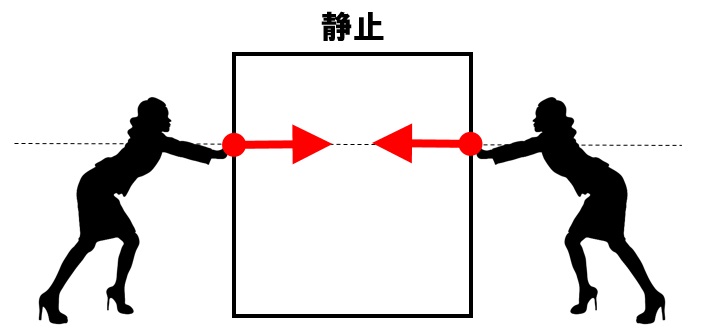

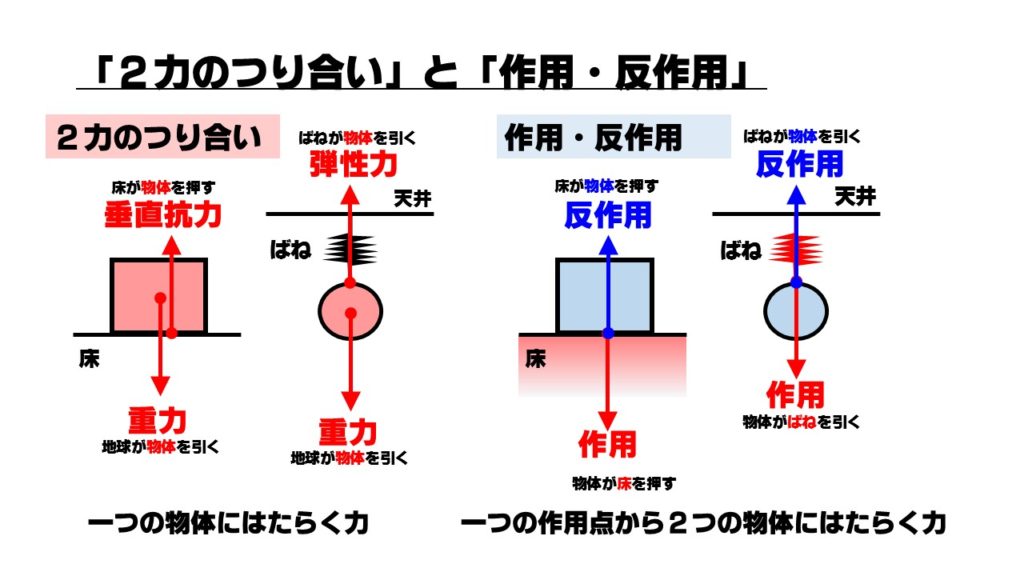

2力のつり合いとは、物体にはたらいている2つの力がつり合って、物体が静止をしたり、等速直線運動を続けたりすることです。次の3つの条件を満たせば2力がつり合います。

- 2力の向きは反対

- 2力の大きさが等しい

- 2力は一直線上ではたらく

力のつり合いは1つの物体にはたらく力

つり合っている2力は、1つの物体にはたらいている力です。したがって、つり合っている2力を探すためには一つの物体だけに注目するようにしてください。

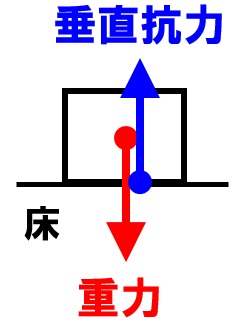

例えば、床に物体が置いてあり静止しているとき、物体には次の力がはたらきつり合っています。

例えば、床に物体が置いてあり静止しているとき、物体には次の力がはたらきつり合っています。

- 地球が物体を引く力(重力)

- 床が物体を押す力(垂直抗力)

ともに「物体」にはたらいている力だとわかります。

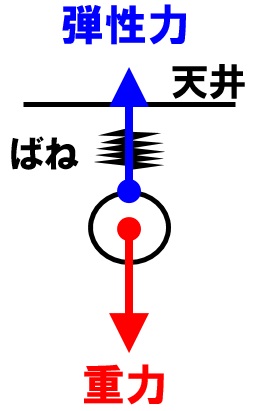

また、ばねによって物体がつり下げられ、静止している場合、物体には次の2つの力がはたらきつり合っています。

また、ばねによって物体がつり下げられ、静止している場合、物体には次の2つの力がはたらきつり合っています。

- 地球が物体を引く力(重力)

- ばねが物体を引く力(弾性力)

この場合も、ともに「物体」はたらく力になっています。

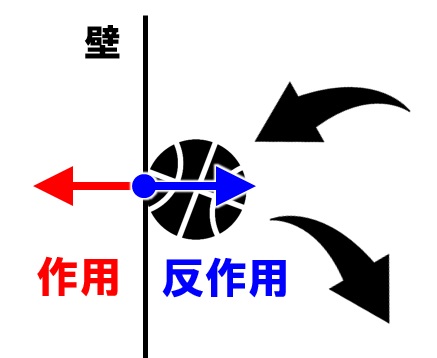

作用・反作用は2つの物体にはたらく力

作用・反作用の法則は、簡単に言うと、「力はペアになってはたらく」という法則です。力を加えると、必ず同じ大きさの逆向きの力が帰ってくるという法則です。作用の力と、反作用の力は次のような関係があります。

作用・反作用の法則は、簡単に言うと、「力はペアになってはたらく」という法則です。力を加えると、必ず同じ大きさの逆向きの力が帰ってくるという法則です。作用の力と、反作用の力は次のような関係があります。

- 大きさが等しい

- 向きが反対

- 作用点が同じ ※重力などは例外

右の図のように、壁にボールをぶつけた場合、ボールは壁から跳ね返ってきます。これは、ボールが壁に力を加えた場合(作用)、壁もボールに力を加える(反作用)からです。

作用・反作用の関係にある2力は比較的簡単に見つけることができます。力がはたらく点である作用点が同じだからです。その作用点からそれぞれ別の物体に逆向きにはたらいている力を見つければいいのです。

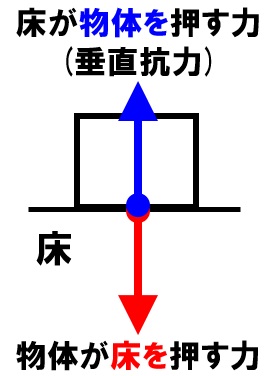

例えば、右図のように物体が床に置いてある場合のことを考えてみてください。このときの作用・反作用の関係にある2力は次の2つです。

例えば、右図のように物体が床に置いてある場合のことを考えてみてください。このときの作用・反作用の関係にある2力は次の2つです。

- 物体が床を押す力

- 床が物体を押す力(垂直抗力)

「床」にはたらく力と、「物体」にはたらく力になっていますね。そして、作用点がともに同じ位置になっています。

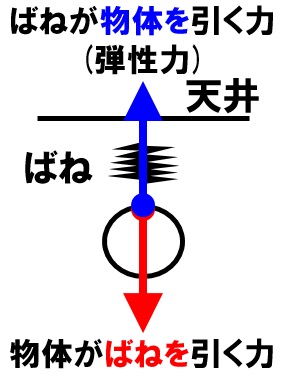

また、右図のように物体がばねによって物体がつり下げられ、静止している場合を考えると、作用・反作用の関係にある2力は次の2つです。

また、右図のように物体がばねによって物体がつり下げられ、静止している場合を考えると、作用・反作用の関係にある2力は次の2つです。

- 物体がばねを引く力

- ばねが物体を引く力(弾性力)

「ばね」にはたらく力と、「物体」にはたらく力になっています。そして、作用点がともに同じになっています。

「2力つり合い」と「作用・反作用」の判断

2力つり合いと作用・反作用を判断する方法を説明します。

2力のつり合いを探す場合

- 静止している(または、等速直線運動をしている)1つの物体だけに注目

- その物体にはたらいている2つの力を探す

- このとき2力は「2力つり合いの条件」を満たしている

※2力つり合いの条件

「2力の大きさが等しい」「2力の向きが反対」「2力は一直線上ではたらく」

作用・反作用の関係を探す場合

- 1つの作用点(力がはたらいている点)を探す。

※物体と他の物体が接触しているところ。ただし、磁力や電力を帯びた2つの物体の場合は接触していなくても作用・反作用が発生するので注意 - その作用点からそれぞれ逆向きに2つの物体にはたらいている力を探す。

- このとき2力は「向きが反対」で「同じ大きさ」になっている。

コメント