電流には、大きく次の2種類があります。乾電池などから得られる直流電流と、発電機から得られる交流電流です。両者の違いと性質を学習します。

直流と交流

直流(直流電流)とは、一定の方向に一定の大きさで流れる電流のことです。これまで回路と電流で学習してきた電流は、みんなこの電流のことを指しています。

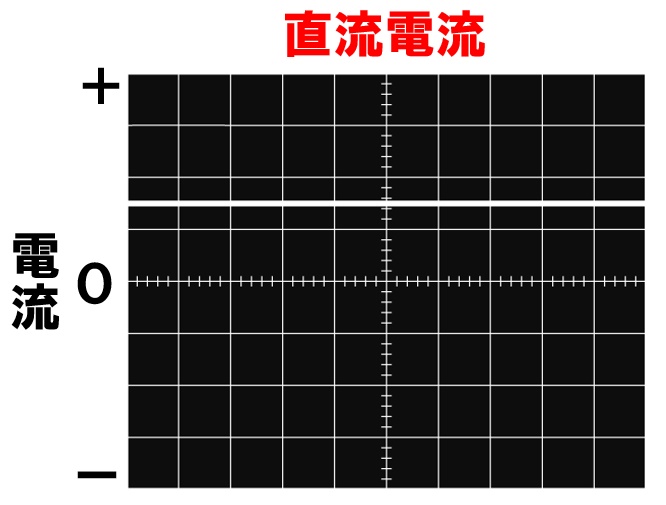

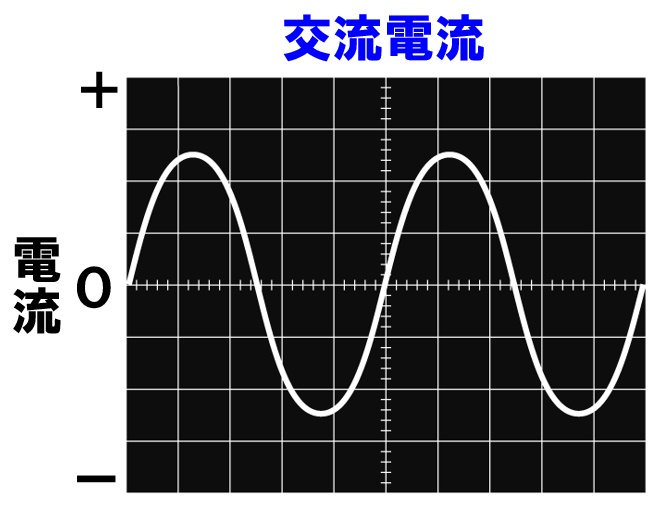

電流は電源の+極から-極に向かって一定の大きさで流れます。乾電池や光電池などから得られる電流になります。コンピューターで直流電流を調べると、下の図のような電流になります。

交流(交流電流)とは、周期的に流れる電流の向きと大きさが変化する電流です。家庭のコンセントから得られる電流はこの交流電流になっています。

また、電磁誘導で学習した発電機から得られる電流も、この交流電流になります。交流電流は周期的に電流の向きと大きさが変化するので、とても使いやすい電流です。家庭に送られる電流が交流であるのはこのためです。

周波数

交流電流をコンピューターに通して調べてみると、上の図のような波形が得られます。1秒間のこの波の数を周波数といいます。周波数の単位は[Hz]です。

この周波数は、地域によって異なります。東日本の場合、周波数は50Hzで、西日本の場合は周波数は60Hzとなっています。

発光ダイオードを使った実験

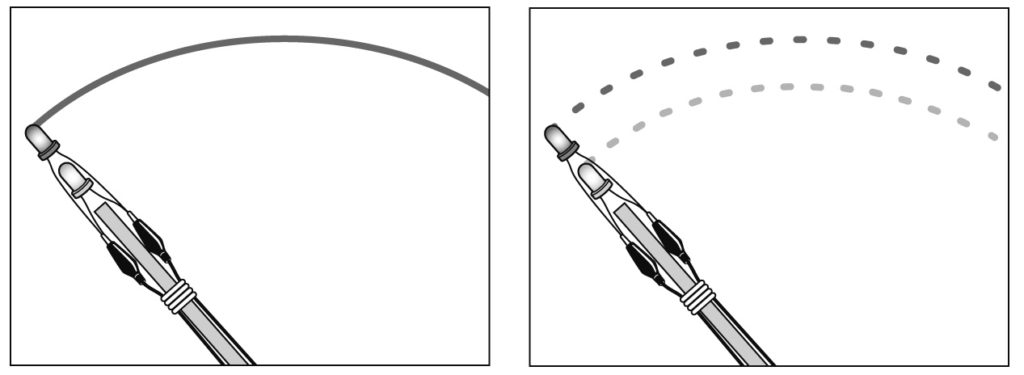

直流と交流の単元では、発光ダイオードを使った実験がよく出題されます。発光ダイオードは豆電球と違って、+端子と-端子がある豆電球のようなものです。豆電球では電流の流れる向きに関係なく光りますが、発光ダイオードの場合、+端子から-端子に向かって電流が流れたときだけ、発光ダイオードが光るという性質を持っています。

発光ダイオードの+端子と+極、-端子と−極を接続したものと、+端子と−極、-端子と+極を接続したものを準備します。その装置に直流電流と交流電流を流してみると次のようになります。

- 直流…発光ダイオードの片方のみが光り続ける。

- 交流…2つの発光ダイオードが交互に点滅する。

この実験からも、直流は一定方向にしか電流が流れないことがわかり、交流は流れる電流の向きが変化していることがわかります。

コメント