中学理科で学習する密度の計算問題の演習です。

【対策問題】密度の計算

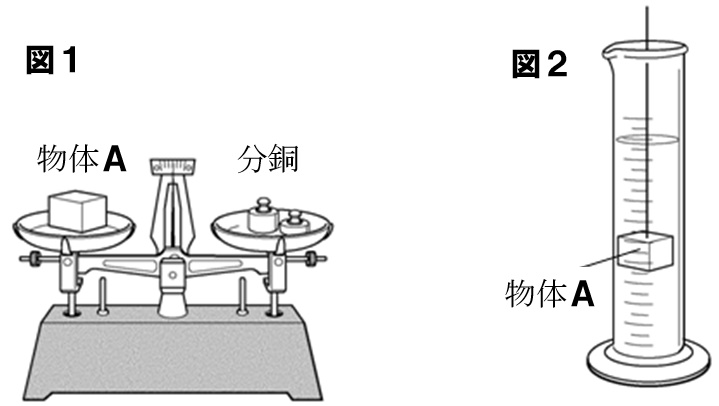

[問題]上皿てんびんとメスシリンダーを使い、下の実験1~2を行った。

(1)上皿てんびんの使い方として誤っているものを、次のア~エから1つ選び、記号で答えよ。

ア 水平な台の上で使う。

イ 薬品をはかるときは薬包紙を下にしく。

ウ 分銅はピンセットを使ってのせる。

エ 分銅は軽いものからのせていく。

(2)実験1の下線部で、上皿てんびんの指針がどうなったときに、つり合ったといえるか。

簡潔に書け。

(3)実験1~2より、この物体の密度は何g/cm3か。

(4)この物体Aを水の中に入れると、この物体は水に浮くか、沈むか。どちらか答えなさい。また、そう判断した理由も簡潔に答えよ。ただし、水の密度は1.0g/cm³とする。

【解答・解説】密度の計算

(1)エ

上皿てんびんで物体の質量を測定する場合、物体よりも少し重いと思われる分銅から上皿てんびんにのせていきます。乗せた分銅が、物体よりも重かった場合は、一つ軽い分銅を乗せます。重い分銅から乗せることで、少ない分銅で物体の質量を測定できます。

(2)目盛りの中央から左右に等しくふれたとき。

上皿てんびんでつり合ったかどうかを判断するときは、指針が目盛りの中央から左右に等しくふれているかどうかで判断します。

(3)2.0g/cm³

メスシリンダーの目盛りの位置から、物体の体積は、

56.0cm³-50.0cm³=6.0cm³

になります。質量が12.0gなので、密度は、

12.0g÷6.0cm³=2.0g/cm³

になります。

(4)沈む、理由:水の密度1.0g/cm³よりも物体の密度の方が大きいから。

水の密度は、温度によって若干異なりますが、おおよそ1.0g/cm³になります。これよりも密度が大きければ水の中に沈みますが、これよりも小さければ水に物体が浮きます。

コメント