岩石の分類に関する問題演習を行います。ここは覚えるだけで得点につながる内容ですので頑張って覚えるようにしてください。

【対策問題】岩石の分類

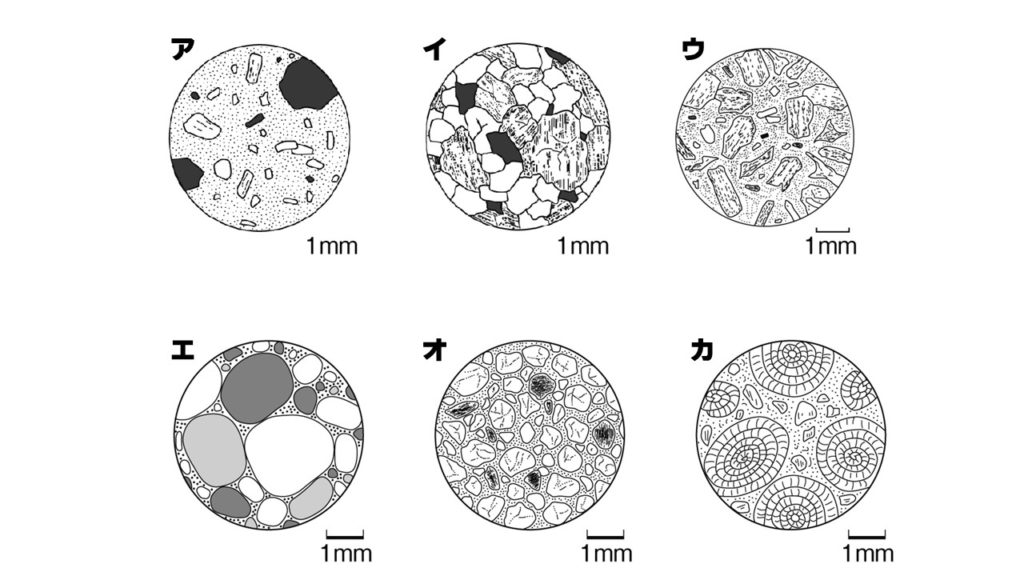

[問題]下のア~カ図は、岩石をルーペで拡大してみたものである。これについて、次の各問いに答えなさい。

(1)アの岩石の名称を答えなさい。

(2)アの岩石のつくりを答えなさい。

(3)アの岩石に含まれる鉱物を調べてみると、石英、長石、黒雲母であった。この岩石は、下の①~⑤のどれか。番号で答えよ。

①花こう岩 ②安山岩 ③玄武岩 ④斑れい岩 ⑤流紋岩

(4)アの岩石は、マグマが冷えてできた岩石である。このときのマグマの冷えた場所や冷え固まり方を簡潔に答えなさい。

(5)イの岩石の名称を答えなさい。

(6)イの岩石のつくりを答えなさい。

(7)イに含まれている鉱物を調べてみると、長石、輝石、カンラン石であった。この岩石は、下の①~⑤のどれか。番号で答えよ。

①花こう岩 ②斑れい岩 ③閃緑岩 ④玄武岩 ⑤安山岩

(8)イの岩石は、マグマが冷えてできた岩石である。このときのマグマの冷えた場所や冷え固まり方を簡潔に答えなさい。

(9)ア、イの岩石のようにマグマが冷えてできる岩石をまとめて何岩というか。

(10)ウは火山灰などが固まってできた岩石である。この岩石の名称を答えなさい。

(11)ウの岩石が地層から見つかると、過去にこの場所でどのような大地の変化があったとわかるか。

(12)ウを含む地層は、地層のつながりを知る手掛かりになる。このような地層を何というか。

(13)ア、イ、ウの岩石をつくっている粒には共通の特徴がある。その特徴を答えよ。

(14)エの岩石をつくっている粒の大きさは2mmを超えるものがあった。この岩石の名称を答えなさい。

(15)オの岩石をつくっている粒の大きさは1mmより少し小さいものがほとんどだった。この岩石の名称を答えなさい。

(16)カの岩石にうすい塩酸を加えると泡が発生した。この岩石の名称を答えなさい。

(17)(16)のとき発生した気体は何か。発生した気体の名称を答えなさい。

(18)カの岩石にはフズリナという化石が含まれていた。この地層が堆積した地質時代を答えよ。

(19)(18)の化石のように、地層が堆積した地質時代を示す化石を何というか。

(20)エ、オの岩石をつくっている粒は、丸みを帯びている。なぜ粒が丸みを帯びたのか。簡潔に説明しなさい。

(21)ウ、エ、オ、カの岩石は、堆積物が押し固まってできた岩石である。これらの岩石をまとめて何岩というか。

【解答・解説】岩石の分類

(1)火山岩

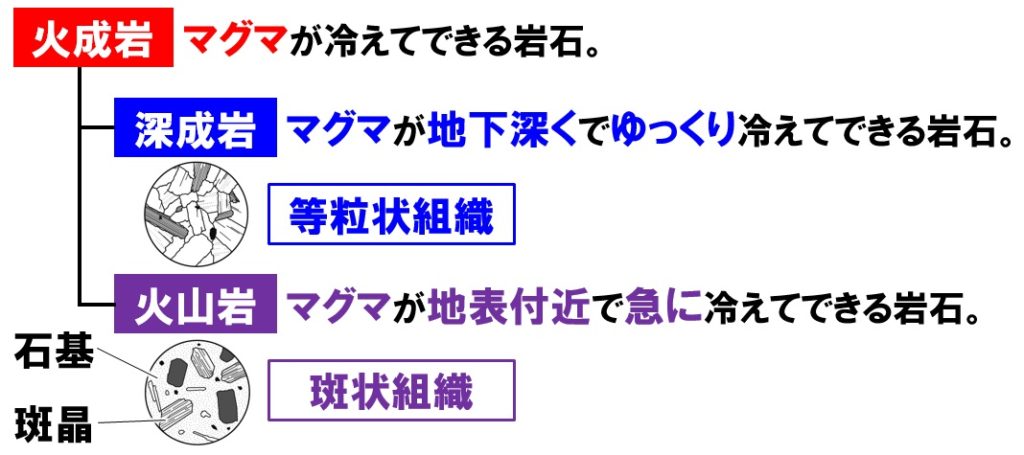

斑状組織が見られることから、この岩石は火山岩であるとわかります。

(2)斑状組織

結晶構造の斑晶の周りに、ガラス質の石基というつくりがあるのが斑状組織です。

(3)⑤

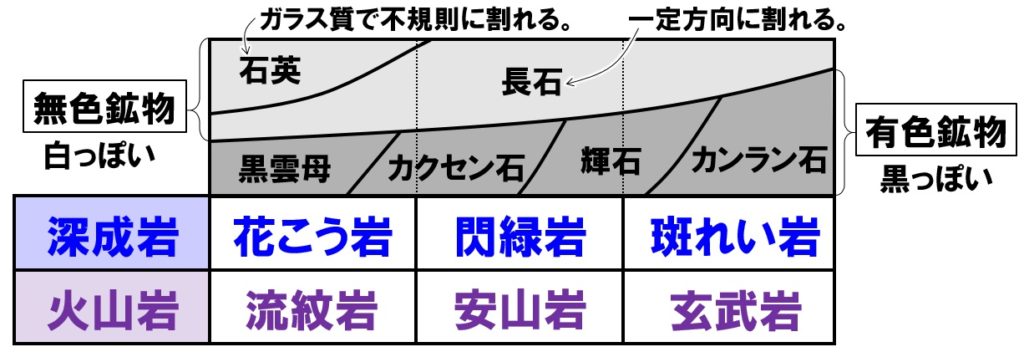

無色鉱物である石英、長石、有色鉱物である黒雲母が含まれる岩石で、無色鉱物の割合が多く白っぽい火山岩は流紋岩になります。

(4)マグマが地表や地表付近で、急に冷えてできた。

火山岩は、火山の火口やなどの地表付近で急速に冷え固まってできる岩石です。

→マグマが地下深くでゆっくりと冷えてできた岩石。

❷火山岩はどのようにしてできた岩石か?

→マグマが地表や地表付近で急に冷えてできた岩石。

(5)深成岩

等粒状組織が見られることから、この岩石は深成岩であることがわかります。

(6)等粒状組織

すべて大きく育った鉱物の結晶でできているのが等粒状組織です。

(7)②

深成岩の中でも、無色鉱物の長石、有色鉱物の輝石、カンラン石でできており、有色鉱物の割合が多い黒っぽい岩石を斑レイ岩といいます。

(8)マグマが地下深い場所で、ゆっくりと冷えてできた。

深成岩は、地下深くの温度変化が少ない場所で、ゆっくりと時間をかけて冷やされてできる岩石です。

(9)火成岩

マグマが冷えてできる岩石をまとめて火成岩といいます。

(10)凝灰岩

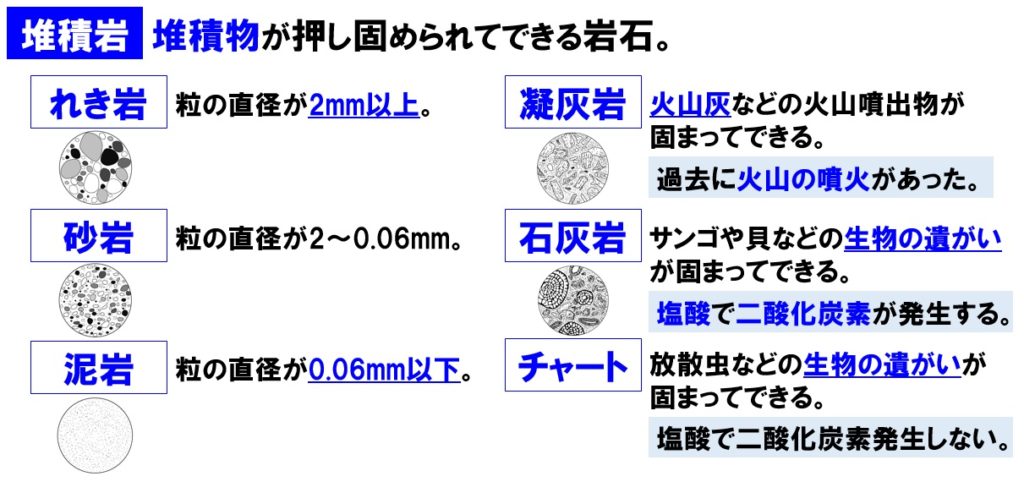

凝灰岩は、火山灰や軽石など火山噴出物が降り積もってできる岩石です。

(11)火山の噴火

凝灰岩や火山灰、軽石などが見つかると、過去に火山の噴火があったことがわかります。

(12)かぎ層

地層のつながりや広がりを知る手掛かりになる地層をかぎ層といいます。かぎ層になる地層は、化石を含む地層や火山灰や凝灰岩などを含む地層があります。

次の2つを含む地層がかぎ層になる!

❶火山灰などの火山噴出物

❷同じ化石を含む地層

(13)粒が角ばっている。

流水などで削られていないので、粒が角ばっています。

・堆積岩…粒が丸みを帯びている。流されるときにぶつかり合って角が取れた!

※ただし、凝灰岩は火山灰が空気中で堆積するので、粒が丸みを帯びていない。

(14)れき岩

岩石をつくる粒の大きさが2mm以上の岩石をれき岩といいます。

(15)砂岩

岩石をつくる粒の大きさが2mm~0.06mmの岩石を砂岩といいます。

(16)石灰岩

生物の死がいが固まってできる石灰岩に、うすい塩酸を加えると二酸化炭素が発生します。

(17)二酸化炭素

石灰岩の主成分である炭酸カルシウムに塩酸を加えると二酸化炭素が発生します。

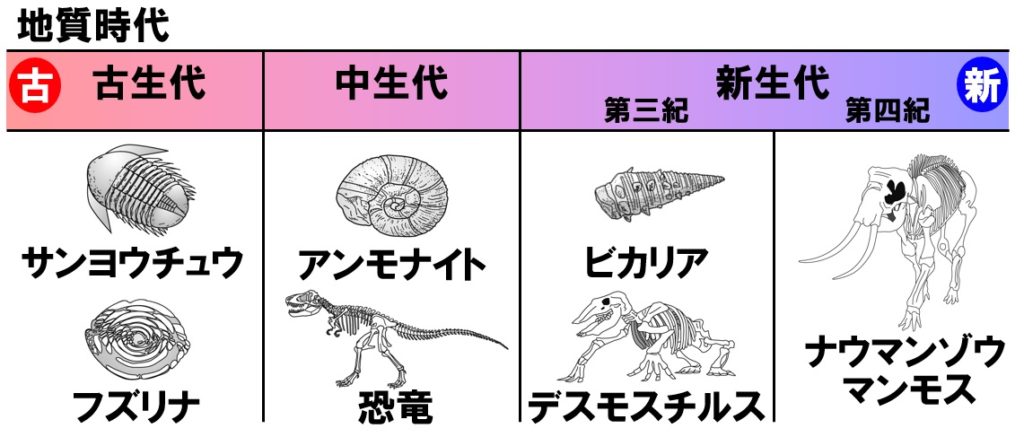

(18)古生代

古生代の化石には、他にもサンヨウチュウがあります。

(19)示準化石

地層が堆積した地質時代がわかる化石を示準化石、地層が堆積した当時の環境や場所がわかる化石を示相化石といいます。

※短い期間に広い範囲に生息していた生物が示準化石となる。

❷示相化石…地層が堆積した当時の環境が分かる化石。

※特定の環境だけに生息している生物が示相化石となる。

(20)流水のはたらきで削られ、角が取れたから。

凝灰岩以外の堆積岩は、水の中で流されて堆積してできます。このときにぶつかり合って角が取れるのです。

(21)堆積岩

堆積物が押し固まってできる岩石を堆積岩といいます。

定期テスト対策問題一覧 中1理科|大地の変化・活きている地球|テスト対策問題

コメント