【中学公民】市場経済のしくみの要点です。入試でもよく出題されるのですが、あいまいにしている答えを逆にして書いてしまう受験生も少なくありません。今一度、確認しておきましょう。それでは、中学公民の需要(量)と供給(量)の比較と違いをみていきましょう。

ここが狙われる!

➊市場における需要量と供給量が一致したときの価格を均衡価格という。

➋1947年に独占禁止法が制定。公正取引委員会がそれを運用し、商品が不当に高い価格になるなど消費者にとって弊害をもたらすことないように市場の動向を監視している。

➌社会保険の診療報酬は、公共料金の一種で、国が決定する。

➊市場における需要量と供給量が一致したときの価格を均衡価格という。

➋1947年に独占禁止法が制定。公正取引委員会がそれを運用し、商品が不当に高い価格になるなど消費者にとって弊害をもたらすことないように市場の動向を監視している。

➌社会保険の診療報酬は、公共料金の一種で、国が決定する。

市場経済の仕組み

市場とは、商品が売り買いされる場です。野菜市場や原油市場、株式市場など、さまざまな市場があります。

- 市場経済…市場が社会のすみずみまでにはりめぐらされている経済。

需要(量)と供給(量)

| 用語 | 需要 | 供給 |

|---|---|---|

| 説明 | 購買意欲 | 商品を市場に出す |

| 量 | 消費者が買おうとする商品の量 | 生産者が売ろうとする商品の量 |

市場価格とは、市場で決まる価格のことです。

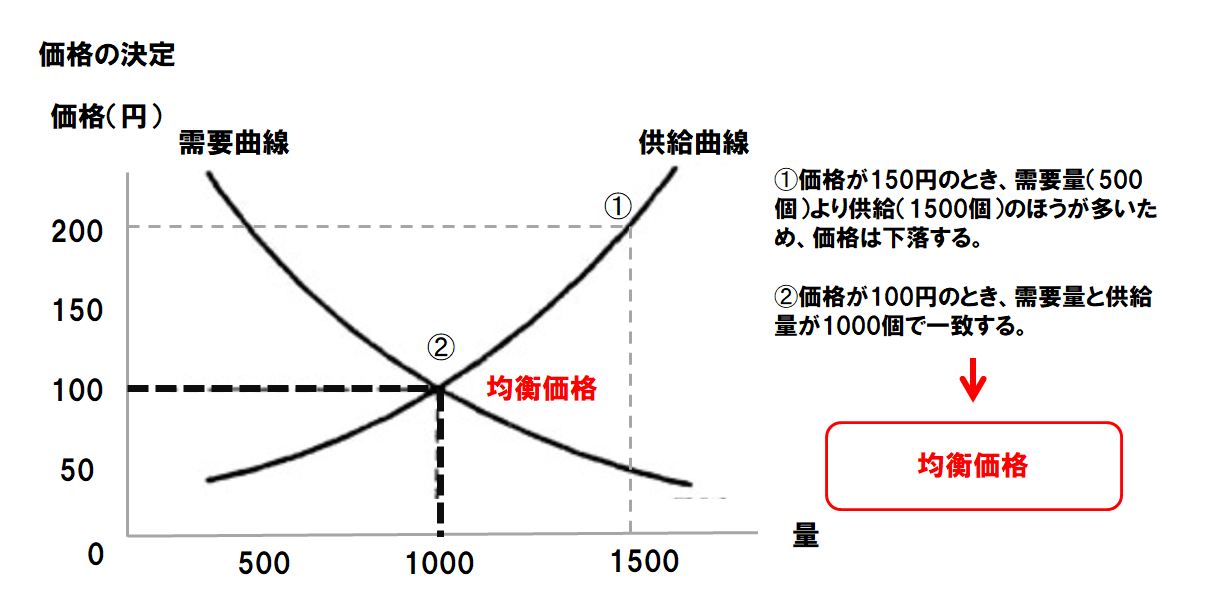

需要量と供給量の関係

- 需要供が供給量より多い→価格が上がる

- 需要量が供給量より少ない→価格が下がる。

- 価格が上がる…需要量が減少し供給量が増加する。

- 価格が下がる…需要量が増加し供給量が減少する。

均衡価格

均衡価格は、需要量と供給量一致させる価格。価格は、経済のシグナルで需要量と供給量を調整する働きがある。

●価格

価格は、商品を購入する際に支払う金額を示すものです。市場では、市場価格の上下で、商品の生産量が変化します。

●生産資源

労働力、土地、資金などです。価格が上がり下がりすることによって調整され、効率的に利用されます。

独占と寡占

- 1社だけが生産や販売市場を支配している状態が独占。

- 小数の大企業が生産や販売市場を支配している状態を寡占。

といいます。

独占禁止法

1947年に制定された独占禁止法の正式名称は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」といいます。目的は、自由競争を実現して、市場機構つまり価格メカニズムを働かせることです。

価格の変動の理由

天候や流行、技術革新などにより、需要や天候が急激に変動し、市場価格が変化します。電気、水道、郵便、鉄道など、需要によって料金が変動すると生活に支障をきたす恐れがあるので、国や地方自治体が「公共料金」として管理をしています。電話などの通信料金は、電話会社の競争のおかげで安くなりつつあります。

コメント