【中学歴史】室町時代のポイントをわかりやすく解説しています。

約140年の栄華を誇った、日本で初の武士政権である鎌倉幕府は、足利尊氏、新田義貞らによって滅ぼされます。その後、後醍醐天皇の建武の新政を経て、1338年に室町幕府が誕生します。今回は、鎌倉幕府に続く武士政権である室町幕府と、室町時代の民衆の生活のようすを学習します。

室町時代のポイント

2番目の武士政権である室町幕府が開かれた室町時代では、政治だけでなく、民衆の生活や農村の営み、文化芸能にかんする出題が多くなります。政治史とあわせて、そちらの学習にも力を入れましょう。

❶建武の新政の特徴をおさえ、南北朝の動乱、足利義満の南北朝の統一までの流れを押さえる!

❷室町幕府のしくみを、鎌倉幕府との対比で覚える!

❸勘合貿易と当時の輸出品・輸入品の特徴をとらえる!

❹城下町や門前町などの都市が発展し、土倉や酒屋などの高利貸しが登場!

❺農村では惣という自治組織がつくられ、土一揆や国一揆が起こるようになる!

❻将軍のあと継ぎ争いと有力大名の勢力争いによる応仁の乱がおこる!

❼公家と武士の文化が融合。義満の北山文化・義政の東山文化を押さえる!

後醍醐天皇の建武の新政

足利尊氏が京都の六波羅探題、新田義貞が鎌倉を攻め、1333年に鎌倉幕府が滅亡します。翌年の1334年には、後醍醐天皇が年号を建武と改め、自ら政治を行います。これを建武の新政といいます。

南北朝の動乱

建武の新政に対する武士の不満は高まり、足利尊氏が挙兵し京都を占領します。建武の新政を行ていた後醍醐天皇は、現在の奈良県にある吉野に逃れます。

- 南朝…後醍醐天皇が吉野に朝廷を移す

- 北朝…足利尊氏が京都に別の天皇をたてる

この南北朝時代は、約60年間続き、諸国の武士は南朝・北朝のどちらかに味方して争うようになり動乱の時代が続きました。

足利尊氏が室町幕府を開く

足利義満

1338年、京都に新しい天皇をたてた足利尊氏が征夷大将軍に任じられます。これで足利氏が室町幕府を開いたことになります。

3代将軍の足利義満は、京都の室町に幕府を移し太政大臣となり、さらに1392年には南北朝を統一します。義満の時代が室町幕府の全盛期にあたります。

この時期には、守護が荘園や公領を侵略し、しだいに一国を支配する領主に成長していきます。こうして生まれたのが守護大名です。

室町幕府のしくみ

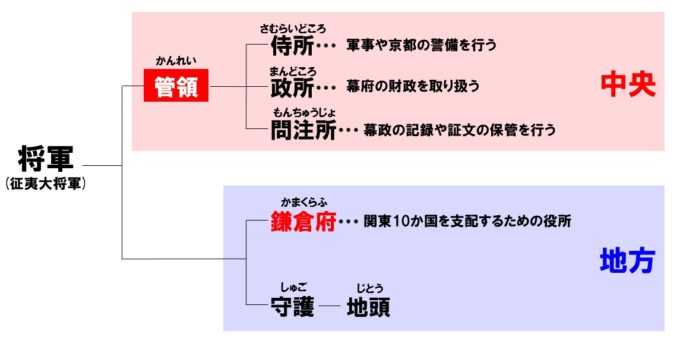

室町幕府は将軍を頂点とし、その補佐役は管領(かんれい)になります。有力な守護大名が管領の地位につきました。

幕府が京都に開かれたので、関東の支配が手薄になります。そこで、以前幕府が開かれていた鎌倉に鎌倉府を設置します。

足利義満による勘合貿易

平清盛から始まった日宋貿易は、鎌倉時代でも継続されます。元寇を経て、室町時代になると、漢民族がモンゴル民族を追放し明が建国され、日明貿易が行われるようになります。

このころ、日本海沿岸や朝鮮半島、中国の沿岸では海賊行為が横行します。この海賊行為を行う者を倭寇といいます。明は日本に倭寇の取り締まりを求めます。

1404年、室町幕府3代将軍の足利義満は、倭寇と正式な貿易船を区別する目的で、勘合という合札を用いて明と貿易を行います。したがって、日明貿易は別名勘合貿易とも呼ばれるのです。

●勘合貿易の輸出品

- 刀剣

- 銅

- 硫黄

●勘合貿易の輸入品

- 銅銭

- 生糸

朝鮮国と琉球王国

東アジアでは、明の建国と同じころ、朝鮮国や琉球王国が建国されます。

- 朝鮮国…1392年に李成桂(りせいけい)が倭寇を退け、高麗を滅ぼして建国。ハングルと呼ばれる朝鮮文字がつくられた。

- 琉球王国…15世紀初めに尚氏(しょうし)が統一。中継貿易で栄える。

室町時代には、民衆の活躍もあり、それに関する問題もよく出題されるのですが、名称と役割など普段聞きなれていないので、ごちゃごちゃになる受験生も少なくありません。これを機会にしっかり覚えなおしましょう。

室町時代の民衆の組織と職種

室町時代になると、さらに農業生産力は向上し、商品作物も盛んにつくられるようになります。商業も発展し、大名の城を中心に栄えた城下町、大きな寺社の門前にできた門前町、海上交通の要地にできた港町では、定期市も頻繁に開かれるようになります。

| 組織・職種 | 内容 |

|---|---|

| 座 | 同業者組合 |

| 惣 | 農民の自治組織 |

| 馬借 | 運送業 |

| 問丸 | 倉庫業 |

| 土倉・酒屋 | 金貸し・金融業 |

- 明銭、宋銭などの銅銭が流通。堺・博多などの港町が発展。

- 京都、堺などの都市では町衆が自治を行う。

- 農村ではかんがいに、水車を使用

座

商人や職人は、自分たちの利益を守るために勢いの強い貴族や、大きな神社・寺院などの保護を受け同業者の組合をつくりました。これが座です。座の人々は、これらの貴族・神社・寺院などに座銭というお金や品物を納めたり座役という仕事な請け負ったりしました。その代わり、座に入っていない人々が自分たもと同じ商売が出来ないようにしてもらったのです。

惣

農村には、惣とよばれる自治組織がつくられ、寺や神社で寄合を開いて、農業用水路の維持・管理や用水の配分、森林の利用や管理、祭りのことなどについて村のおきてを定めました。また、惣にまとまった農民は、荘園領主と交渉して年貢を引き下げたり、無理な取り立てをする横暴な荘官をやめさせたりしたほか、惣の責任で年貢を納めたりしました。

室町時代の産業の発達

室町時代には農業技術が進歩して、米と麦の二毛作が全国に普及し、牛馬耕やかんがい用の水車、草木灰・牛馬のふん・堆肥などの肥料の使用が広まり、収穫高が増加しました。

手工業の発達で多くの特産物が生まれました。

農業の発達

摂津(兵庫県)の尼崎では、米・麦・ソバの二毛作が行われました。また、各地で特産物が生まれ、手工業の原料になる麻・ 綿・漆・桑・藍・エゴマ(灯明用の油がとれる)・茶などの商品作物が栽培されるようになります。

手工業・鉱業の発達

守護大名らの保護のもとで手工業がさかんになり、大工・鍛治・織物・紙すきなどの専門の職人が増加します。そして、西陣(京都市)や博多の絹織物、 美濃(岐阜県)の和紙、灘(兵庫県)の酒、能登(石川県)の輪島塗、備前(岡山県)や美濃の刀剣など、多くの特産物が生産されるようになります。戦国大名が出現すると、富国強兵策のもとで甲斐(山梨県)の金、石見(島根県)の銀などの鉱山の採掘が進み、銀の精錬技術も改良されて(炭吹法という)生産量が増加します。

農民の成長と応仁の乱

室町時代には、荘園の枠を超えて農民の団結が進み、有力農民を中心とする自治的な村である惣がつくられるようになります。力を持った農民たちは、土一揆や国一揆、さらには一向一揆を起こし、自分たちの要求を主張します。

- 土一揆…その土地の農民の一揆。幕府に対し徳政令や年貢の引き下げを要求。

〔例〕正長の土一揆(1428年、近江の馬借が徳政令を要求) - 国一揆…その土地の武士である地侍を中心に守護大名の支配に抵抗。

〔例〕山城国一揆(1485年、山城で地侍が畠山氏を追放) - 一向一揆…浄土真宗の信者らが守護大名の支配に対抗。

〔例〕加賀の一向一揆(1488年、浄土真宗の信徒が守護大名を滅ぼす)

応仁の乱

1467年といえば、「人よむなしい応仁の乱」ですよね。細川氏と山名氏の対立に、将軍の後継ぎ争いや管領家の相続争いが絡んで、応仁の乱が起こります。京都を中心に約11年間続き、その後は100年ほど戦乱の世が続くことになります。

身軽な姿で集団戦法に適した足軽(あしがる)がこのころから活躍するようになります。また、下剋上のげこくじょう)の風潮も高まり、実力のある家臣が守護大名を倒し、戦国大名となって領国を支配するようになります。戦国大名が自分の領地を守るためにつくった法令を分国法といいます。

室町時代の文化

北山文化と東山文化は、室町時代の文化で、新し文化が数多く生まれた時期でもあります。北山文化と東山文化のそれぞれを比較しながら整理していきましょう。

| 比較 | 北山文化 | 東山文化 |

|---|---|---|

| 将軍 | 足利義満 | 足利義政 |

| 特徴 | 貴族の文化と武士の文化の融合 | 武士中心で簡素で気品のある文化 |

| 建物 | 金閣 | 銀閣 |

| その他 | 寝殿造 | 書院造 |

| 禅宗 | 雪舟の水墨画 |

- 水墨画…墨一色で描く絵画

北山文化と東山文化を区分をなくし、室町時代の文化を室町文化とします。東山文化のときに、龍安寺の石庭も完成しています。

観阿弥・世阿弥親子が猿楽を能に発展させる。狂言、御伽草子、上杉氏の足利学校もこの時代です。栄西がもたらした茶を飲む習慣から茶湯も流行。御伽草子とは、一寸法師などの絵入りの物語です。

北山文化

北山文化の時期には、如細・周文・雪舟らが墨の濃淡で自然や人物を象徴的に表現した絵画の世界を作りあげた。 応仁の乱後の時期には、絵画で、狩野正信と、その子元信が出て狩野派を確立した。観阿弥・世阿弥父子は、室町将軍義満の保護のもとに、猿楽能を芸術性の高い演劇に大成した。室町時代初期には猿楽の座が各地で活発に活動するようになり、大和国では興福地・春日社に奉仕する大和四座が活動した。 都で武家や公家にも認められた世阿弥は、能の理論書である『風姿花伝』を著し、幽玄の能を追求した。

東山文化

東山文化の時期には、大徳寺大仙院や竜安寺の庭園のように、石・白砂の組み合わせを主として大自然を表現した枯山水がつくられた。東求堂の同仁斎のように、床・棚・明障子・襖をもちいた書院造という建築様式ができた。応仁の乱後の時期には、明から帰った雪舟が日本的な水墨画を描いた。

対策問題 【定期テスト対策問題】室町時代

一問一答 【中学歴史】室町時代の一問一答

コメント