中学理科の発展内容である、光合成速度(光合成曲線)について学習します。

[発展内容]光合成速度とは

まずは、光合成速度について説明します。光合成速度とは、一定時間あたりの光合成の量のことをいいます。例えば、1時間あたりにどれくらい光合成をしたか、1分あたりにどれくらい光合成をしたかなどで表されます。単に光合成量といわれることもあります。

では、どうやって一定時間あたりの光合成の量を測定するのでしょうか。葉の中にできたデンプンの質量を調べるのは難しいので、二酸化炭素の吸収量で光合成の量をはかることになります。つまり、二酸化炭素をたくさん吸収していれば光合成をたくさんしていることになり、二酸化炭素をあまり吸収していない場合、光合成の量が少ないことを意味するのです。

呼吸速度

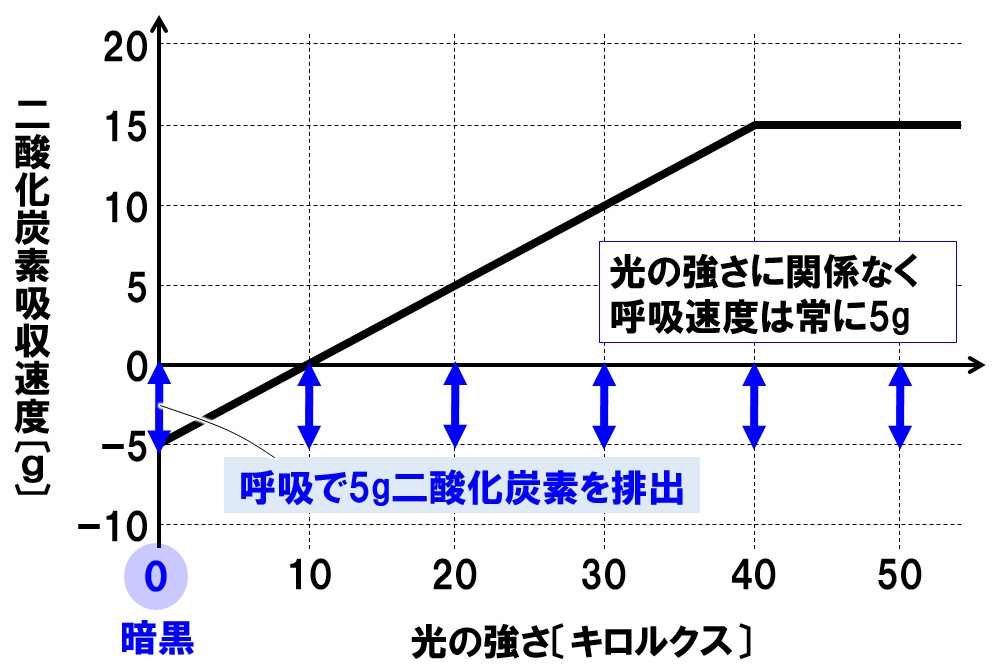

植物は、光合成だけではなく呼吸も行っています。一定時間あたりの呼吸量を呼吸速度といいます。呼吸は光が当たっていない暗黒の中でも、光が当たっているときでも常に同じ量だけ行っています。

呼吸速度は、一定時間あたりの二酸化炭素の排出量で表されます。二酸化炭素の吸収量で表すならマイナスの値になります。

見かけの光合成速度

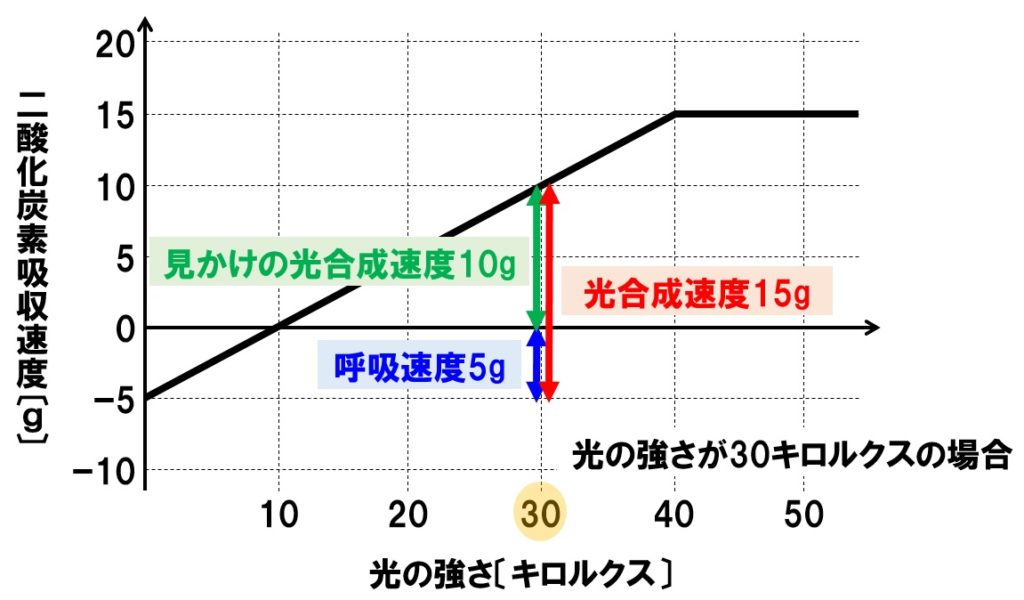

植物は、光が当たっていないときは呼吸のみを行いますが、光が当たっているときは、光の強さに応じて光合成も行います。なので、光が当たっている場合、光合成で二酸化炭素を吸収し、同時に呼吸で二酸化炭素を排出していることになります。

見かけの光合成速度とは、本当の光合成速度から呼吸量を引いたものです。本当はたくさん光合成しているのに、呼吸で二酸化炭素を排出しているので、見かけ上はそんなに二酸化炭素を吸収していないように見えます。これが見かけの光合成速度になるのです。

見かけの光合成速度=(本当の)光合成速度ー呼吸速度

(本当の)光合成速度=見かけの光合成速度+呼吸速度

言葉で説明するだけではわかりにくいので、下のグラフを読みながら考えていきましょう。

[発展内容]光合成速度のグラフ

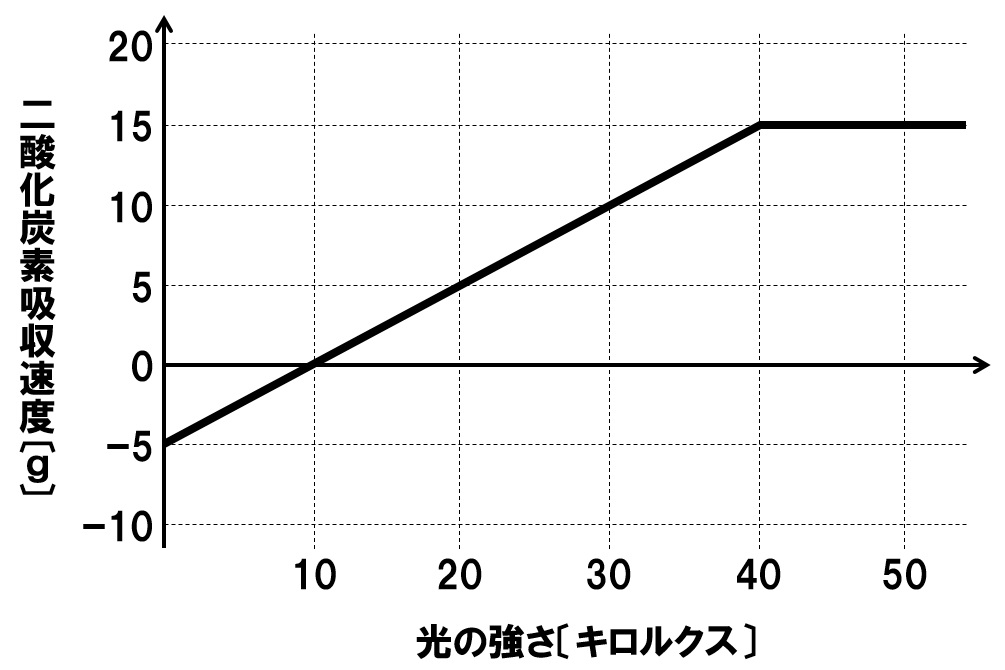

次のグラフは、ある植物について、光の強さと二酸化炭素吸収速度との関係を示したものになります。

光合成速度(光合成の量)を縦軸で表し、二酸化炭素吸収速度(吸収量)〔g〕で表します。二酸化炭素吸収速度がマイナスの場合は、二酸化炭素を排出したことを表しています。横軸は光の強さ〔キロルクス〕を表していて、値が大きくなればなるほど光が強いことを表しています。

呼吸速度(呼吸量)の求め方

呼吸速度(呼吸量)を求めるには、呼吸のみをおこなっている暗黒条件を考えます。つまり、光の強さが0キロルクスのところを見ればいいのです。

上のグラフのように、光の強さが0キロルクスの場合、二酸化炭素吸収速度が−5となっています。これは、呼吸を行い二酸化炭素を5g排出したことを表しているのです。

光合成速度(光合成量)の求め方

光合成速度(光合成量)を求めるには、呼吸で排出した二酸化炭素の量も考慮しなければなりません。光が当たっているときは、光合成も呼吸も行なっているので、(本当の)光合成速度(光合成量)は、下グラフの量になります。光の強さが30キロルクスだった場合。

(本当の)光合成速度=見かけの光合成速度+呼吸速度

見かけの光合成速度が10g、呼吸速度が5gなので、光合成速度は15gとなります。

光合成速度(光合成量)から、呼吸量を引けば、見かけの光合成速度も出てきます。

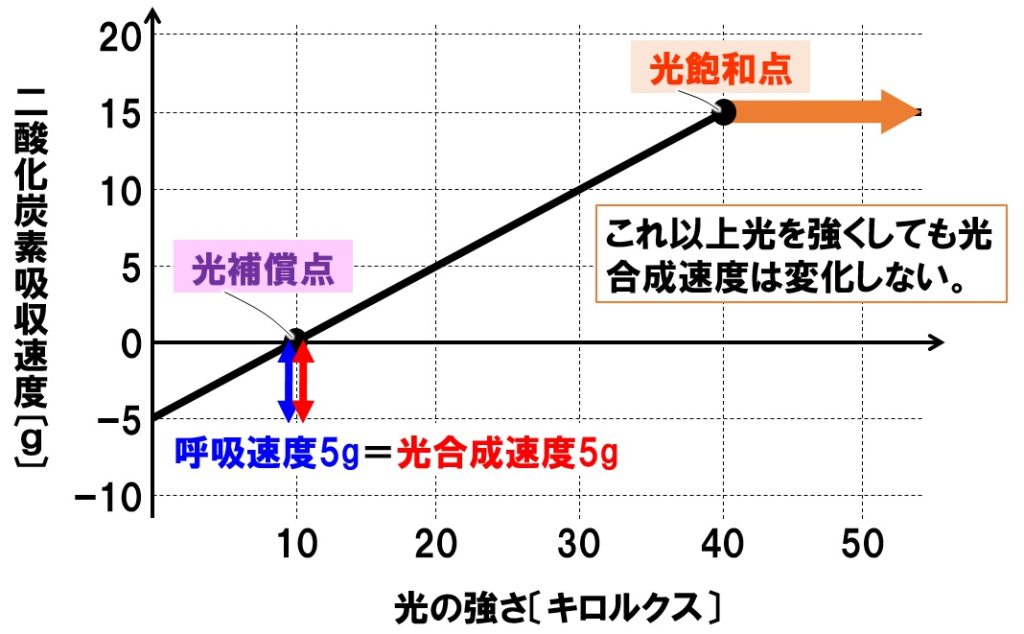

光補償点と光飽和点

下のグラフの二酸化炭素吸収速度が0になっている点を、光補償点といいます。この点は、見かけの光合成速度が0になる点で、光合成速度と呼吸速度が等しくなっている点です。光合成と呼吸の量が同じになっているので、植物は成長せず、かろうじて生きていくことができる点になります。下のグラフで表される植物の場合、光補償点は10キロルクスとなります。

一方、下のグラフの光の強さが40キロルクスの点を見てください。ここからグラフの形が変わり、これ以降光の強さを強くしても、二酸化炭素吸収速度が増加しません。つまり、この点は光の量がこれ以上強くなっても意味がありませんよという点で、光飽和点といいます。下のグラフで表される植物の場合、光飽和点は40キロルクスとなります。

コメント