中学1年理科。今日は地層のでき方について学習します。地層ができるためには、風化や流水の3作用、断層やしゅう曲などさまざまな要因があります。また、地層のようすから過去にどのような大地の変化が起こったかもわかります。今日は地層について深く学習していきましょう。

地層のでき方

地層ができるためには、まず最初に風化や流水の3作用のはたらきが必要になってきます。これらのはたらきで、けずられた土砂が水の中で降り積もり、様々な地層を形成しているのです。

また、地層ができた後に大地に力が加わり、地層が変形することもあります。断層やしゅう曲といったはたらきです。このようなはたらきを受けて、我々の目にする地層となるのです。

まずは、地層のもととなる土砂がどのように作られているのか見ていきましょう。

風化と侵食

風化(ふうか)とは、温度の変化や水の状態変化などにより、岩石などの表面がぼろぼろに崩れていく現象です。

温度が変化することで、物体の体積が変化します。温度が上がれば物体の体積が大きくなり、温度が下がると物体の体積は小さくなります。これを繰り返すことで、物体の表面がぼろぼろと崩れていきます。

また、水が固体の氷になると体積が大きくなります。このときに岩石などの表面をぼろぼろと崩すのです。

侵食(しんしょく)とは、流水のはたらきなどで岩石などが削られる現象です。水が流れた場所に溝ができるのも侵食のはたらきによるものです。

侵食により、山間部では深い谷が形成されます。また、中流域では川が蛇行し、流れが速いカーブの外側では崖が形成されます。

このように、流水のはたらきで地形が削られることが侵食になります。侵食は流水の3作用のうちの一つでしたね。流水のはたらきも確認しておきましょう。

❷侵食…流水のはたらきなどで、地層や岩石が削られる現象。

❷運搬…運ぶはたらき。流れが速いとはたらきは大きくなる。

❸体積…積もらせるはたらき。流れが遅いとはたらきは大きくなる。

次は、風化や侵食で作られた土砂が運搬されたあとの堆積のお話です。どのように土砂が降り積もり、地層が形成されていくのか見ていきます。

堆積と粒の大きさ

陸地から海や湖に流れ込む土砂は、れき、砂、泥が混ざったものです。

❷砂…粒の直径が2mm~0.06mm

❸泥…粒の直径が0.06mm以下

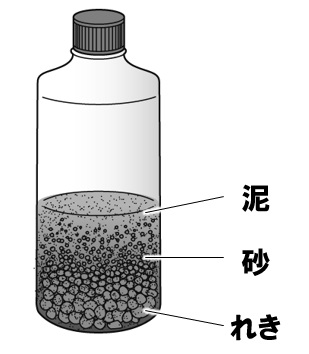

ペットボトルに土砂と水を入れ、しばらく放置すると、粒が大きく重いれきが一番下に早く沈み、その上に砂、そして一番上に粒が小さい泥が堆積します。

粒の大きさによって堆積するスピードが変わってくるのです。

A:粒が大きく重いから。

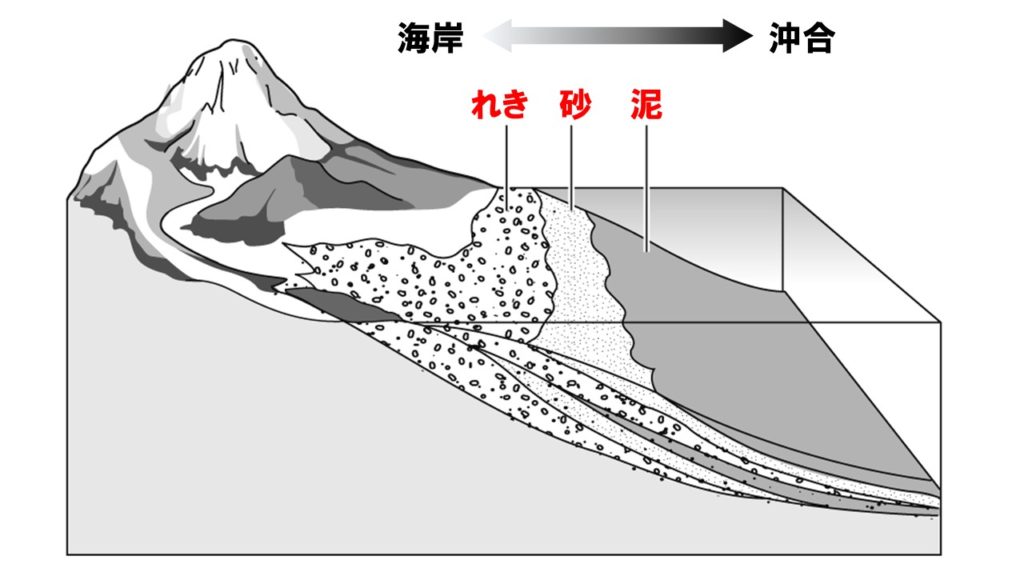

海や湖での体積の仕方も上のペットボトルと同じになります。土砂の粒の大きさが異なりますので、水の中での体積の仕方に違いが見られます。

- れき

粒が大きく重いので、海岸近くの浅い場所に堆積します。 - 砂

れきよりも粒が小さいので、少し沖合まで運ばれ堆積します。 - 泥

一番粒が小さく、流れが激しい海岸近くには堆積しません。濁りとなって遠くまで運ばれ、沖合の深い場所で堆積します。

堆積物は地層をつくり、長い年月をかけて押し固められ堆積岩へと変化します。

地層から海の深さを推理

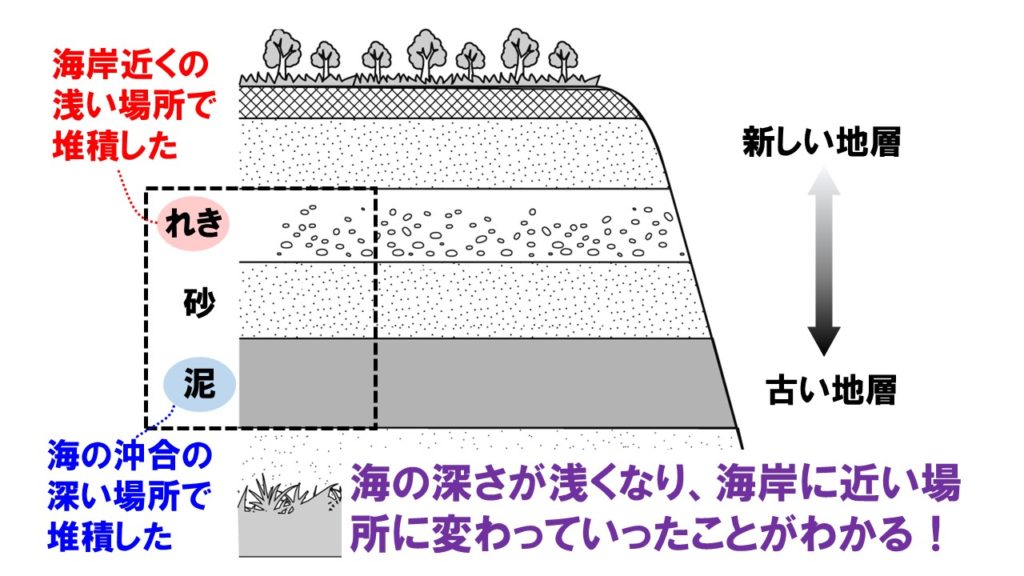

堆積物の粒の大きさが異なる、れき、砂、泥は堆積する場所が決まっています。したがって、地層の粒の大きさを見れば、海の深さがどうであったかを推理することができるのです。

下図のような地層があったとしましょう。堆積物の積もり方で、海の深さがどのように変化したのかを考えてみましょう。

地層は、下のあるものの方が古い地層です。上の図の破線の中の地層で言うと、泥の層が一番古い地層です。その上に砂の層が堆積し、一番新しい地層がれきの地層になります。

一番下の古い層の泥は、海の深い場所で堆積する地層です。つまり最初は沖合などの深く、流れが穏やかな場所だったと推測できます。

それに対して、一番上の新しい地層はれきです。海岸近くの浅い場所で堆積する地層です。以上から推測できることは次の通りです。

- 海水面が下がり、沖合から海岸近くの浅い場所に変化した。

- 土地が隆起し、沖合から海岸近くの浅い場所に変化した。

どちらかの大地の変化が起こったことが推理できます。

上の地層とは逆に、下かられき、砂、泥の地層が堆積している場合は、次のことが推測できます。

- 海水面が上昇し、海岸近くの浅い場所から海の沖合などの深い場所に変化した。

- 土地が沈降し、海岸近くの浅い場所から海の沖合などの深い場所に変化した。

地層を見ることで、海や湖の深さがどうなったのかまで推測することができるのですね。

対策問題 【定期テスト対策問題】風化と侵食

コメント