中学1年理科。今日は状態変化と質量・体積・密度について学習します。温度が変わることで物質の状態が固体、液体、気体と変化しますが、このとき質量や体積、そして密度はどのように変化するのでしょうか。

状態変化とは

まずは状態変化とは何かということから考えていきましょう。

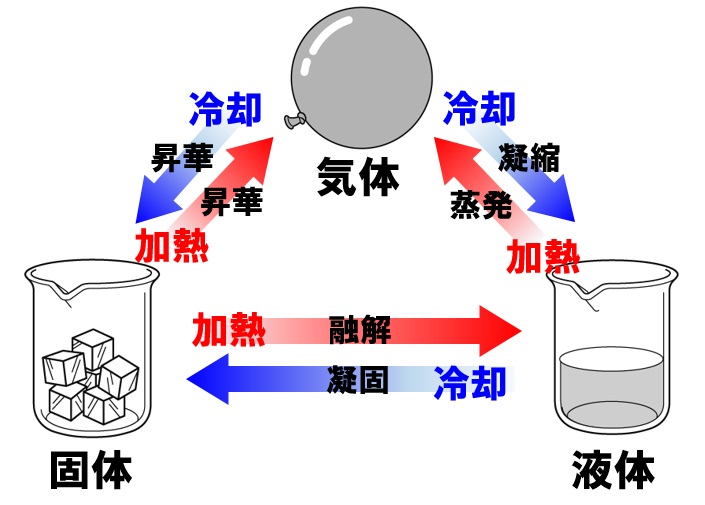

状態変化とは物質が、温度の変化によって固体、液体、気体と状態が変化すること。

物質の温度を上げると、物質は固体から液体、さらに温度を上げると気体へと変化します。逆に、物質の温度を下げると気体から液体、固体へと状態が変化します。温度によって変わる物質の固体、液体、気体を、物質の三態といいます。

状態変化の名称

状態変化には、それぞれ名称があります。

- 融解…固体→液体

- 凝固…液体→固体

- 蒸発…液体→気体

- 凝縮…気体→液体

- 昇華…固体⇄気体

固体から直接気体になることも、気体から直接固体になることもどちらも昇華と呼ばれます。

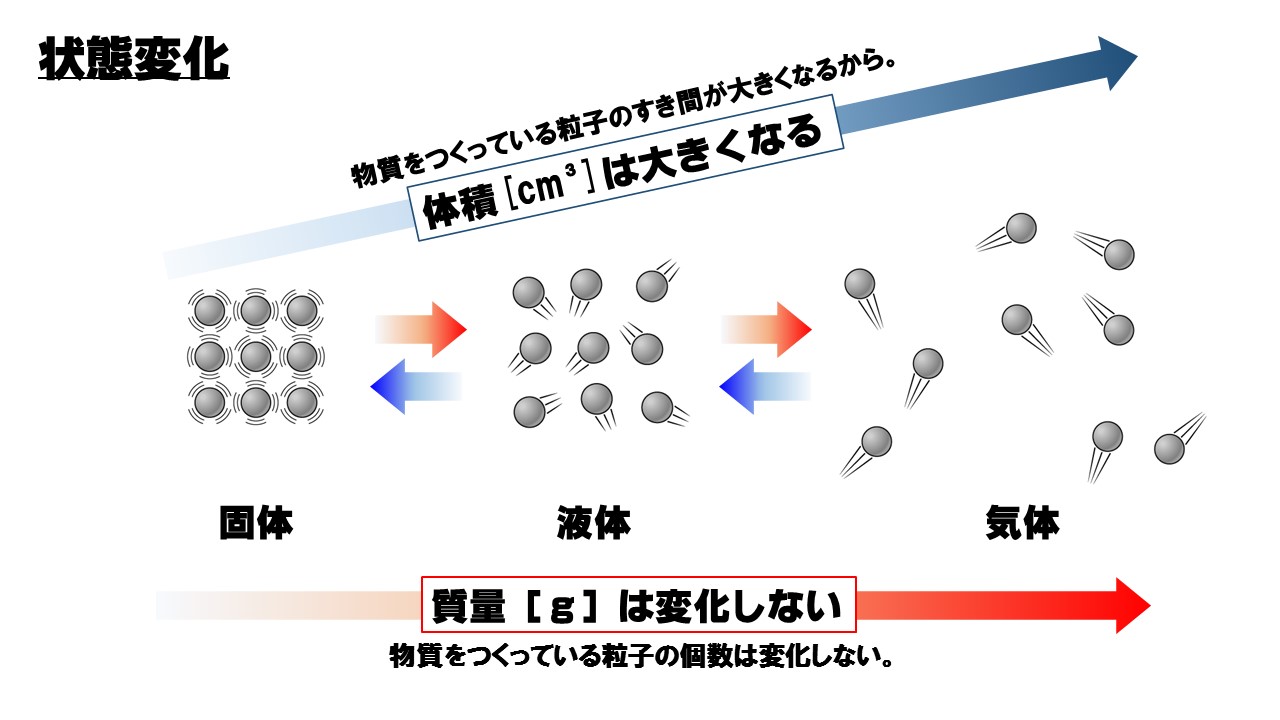

状態変化と質量

状態変化が起こると、物質の状態が固体、液体、気体と変化します。このとき物質の質量や体積はどのように変化するのでしょうか。物質を加熱し、固体→液体→気体と状態変化した場合で考えてみましょう。

- 質量[g]

物質をつくっている粒子の個数は変わらないので質量は変化しない。 - 体積[cm³]

粒子の集まり方が変わり、すき間が大きくなるので体積は大きくなる。 - 密度[g/cm³]

質量が変わらないのに、体積が大きくなるので密度は小さくなる。

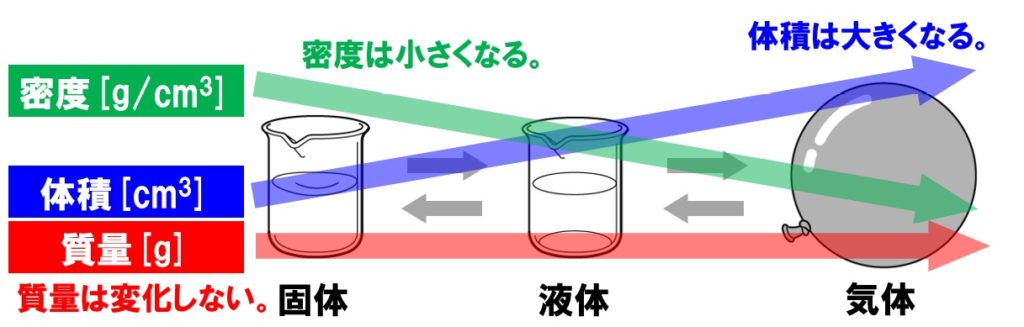

ロウの状態変化

普通の物質の代表例として登場するのがロウです。固体のロウを加熱すると液体のロウになり、さらに過熱すると気体のロウへと状態変化します。

- 質量

固体=液体=気体

変化しない - 体積

固体<液体<気体

加熱すると大きくなる - 密度

固体>液体>気体

固体が一番大きい

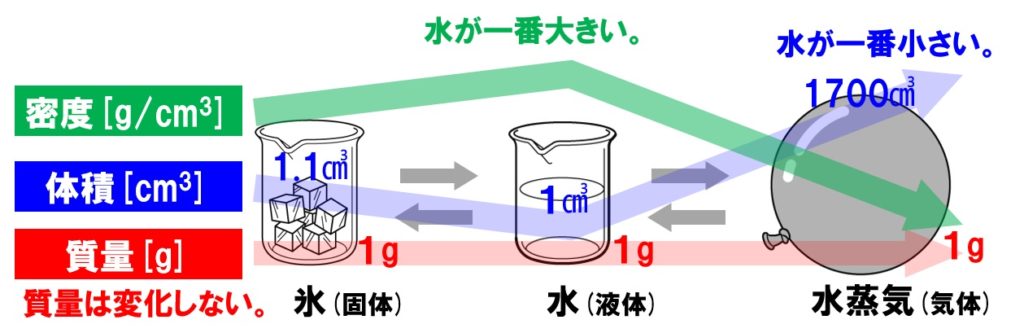

水の状態変化

水は特別な状態変化をします。普通の物質と違うのは、液体よりも固体の方が体積が少し大きくなる点です。ペットボトルの水を凍らせるとぱんぱんに膨らんだ思い出はありませんか。

水をつくる粒子が固体になるときに、少し間隔をあけて規則正しく結合してしまうため、液体よりも固体の方が少し体積が大きくなるのです。

- 質量

固体(氷)=液体(水)=気体(水蒸気)

変化しない - 体積

液体(水)<固体(氷)<気体(水蒸気)

液体の水が一番小さい - 密度

液体(水)>固体(氷)>気体(水蒸気)

液体の水が一番大きい

状態変化と質量・体積・温度の基本が分かったところで、次は実際に問題に挑戦しましょう。間違った問題は何度も練習しマスターしましょう。

コメント

良い対策になりました。

ありがとうございます。