中学地理の覚えておくべき「近畿地方」のポイントをわかりやすくまとめています。近畿地方は、その昔、商業の都市といわれ、その名残もあり、商いの町大阪を中心に、産業が栄えています。それぞれの県の特徴をつかみながら学習をしていきましょう。それでは、中学地理の覚えておくべき「近畿地方」のまとめです。

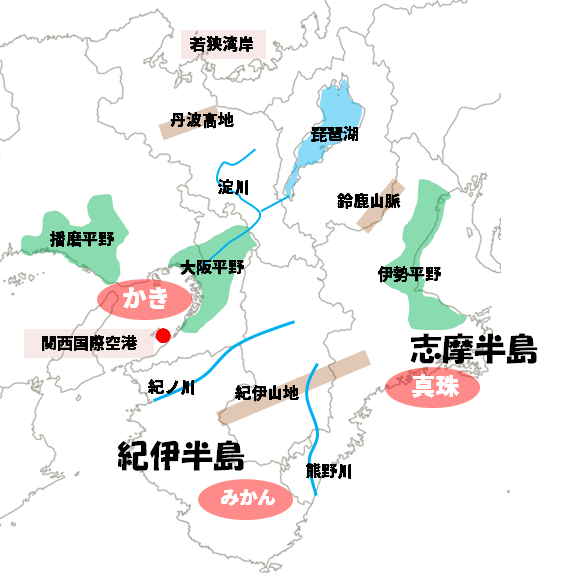

近畿地方の自然

それでは、都市、地形、工業、農業を中心にみていきましょう。

都市・地名

- 大阪…江戸時代、天下の台所とよばれ商業の中心地

- 京都…794年から1000年あまり都がおかれていた都市

- 神戸…世界最大級のコンテナ港ポートアイランドがある都市

- 紀伊山地…近畿地方南部の大部分を占める山地

近畿地方の地形

- 北部…山がちで若狭海岸は、リアス海岸が発達。

- 中央低地…面積が日本最大の琵琶湖。盆地、平野が広がる。

- 南部…険しい山地、志摩半島はリアス海岸が発達。

近畿地方の産業

- パネルベイ…大阪湾沿岸で液晶パネル・太陽電池などを生産する新しい工場がつくられた地域。

- 伝統工芸…多くの伝統的工芸品が現在に受け継がれている。

近畿地方の工業

阪神工業地帯の特徴として、従業員300人未満の中小工業が多いです。また、阪神工業地帯は機械工業がさかんで、生産額のおよそ40%をしめます。大阪は電気製品を作る会社がいち早く生まれた地域の一つです。

阪神工業地帯は、大阪府・兵庫県を中心に広がる工業地帯です。京浜工業地帯、中京工業地帯と比較した場合、事業所数で見た規模は最も大きく、製造品出荷額で見た規模でも第2位です。

近畿地方の農業

近畿地方では、大きな平野や盆地が少ないため、農業は、さほど盛んではありません。しかしながら、和歌山県や奈良県では、山の斜面を利用して、みかん、かきなどの栽培がさかんです。

- 近郊農業…淡路島などでさかんに行われている、大都市向けの野菜などを生産する農業

近畿地方の林業

雨の多い紀伊山地では、吉野すぎ、尾鷲ひのきなどの大規模な林が広がり、良質の木材がとれることから、古くから林業が盛んです。

以上が、中学地理の覚えておくべき「近畿地方」のまとめとなります。

コメント