中学公民の「三権分立」についてまとめています。三権分立では、その基本原理、抑制と均衡、その仕組みについて知っておくことが大切です。入試でもよく図とともに出題されるのでしっかりおさえておきましょう。

三権分立の基本原理

国家権力を立法権、行政権、司法権の3つの権力に分散し、それぞれ権力を独立した機関に分担させることを、権力分立(三権分立)といいます。

権力分立の目的

権力分立の目的は、国家権力を分散し、分散した権力を相互に抑制し合い、均衡を保つことによって、国家権力の濫用を防ぎ国民の権利と自由を守ることになります。

- 立法権(法律を制定する権限)…国会(議会)の属する。

- 行政権(法律に基づいて政治を行う権限)…内閣に属する。

- 司法権(法律によって社会秩序を守る権限)…裁判所に属する。

権力分立の歴史と展開

権力分立論は、ロックが国家権力を立法権、執行権(行政権)、連合権に分けたのがはじまり。

モンテスキューは、それをさらに発展させ、著書「法の精神」で、立法権、行政権、司法権を対等に位置づけ、分散した権力を相互に抑制し合い、均衡を保つことによって、国家権力の濫用を防ぎ国民の権利と自由を守ることを主張しました。

そのモンテスキューの考え方を結びつけたのが、1787年のアメリカ合衆国憲法です。また、1789年のフランス人権宣言の第16条にもその考え方は反映されました。民主政治の基本原理の1つとして確立されました。

日本の権力分立

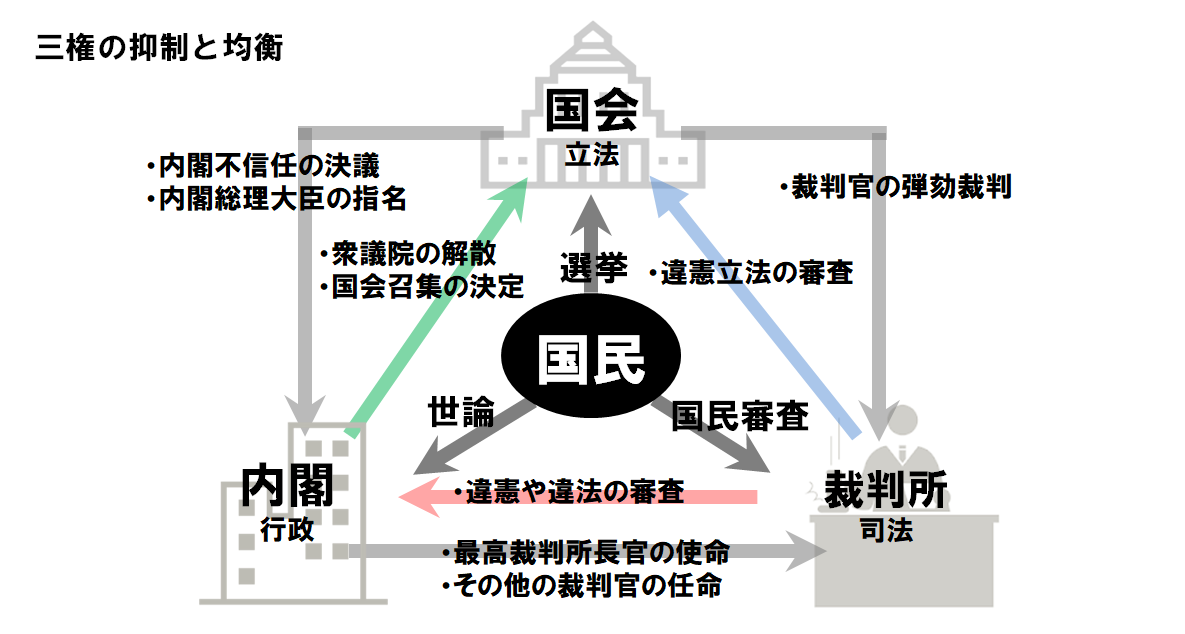

日本では、国会・内閣・裁判所の間には、次のような抑制関係が設けられ、権力の集中を防ぐようになっています。

- 国会(立法権)と内閣(行政権)は、議院内閣制のしくみで結びついているが、国会(衆議院)の内閣不信任決議と内閣の衆議院の解散権とで均衡を保っています。

- 国会・内閣と裁判所(司法権)との関係では、国会の裁判官の罷免権(弾劾裁判の実施)、内閣の裁判官の指名権・任命権と裁判所の違憲立法審査権や命令・処分の違憲審査権とで均衡を保っています。

議会優位型

日本のしくみは、議会優位型といわれています。それは、議会が、内閣不信任案を議決すれば、一緒に内閣は総辞職となるからです。

また、内閣総理大臣は原則として国会議員であり、内閣は議会を母体としています。こうしたことから、議院内閣制は、議会優位型といわれています。

対策問題 【定期テスト対策問題】三権分立

コメント