地球の衛星である月についての対策問題です。

月の見える方角や時間にも触れているので、不安な人はこちらから

ポイント 【中3理科】月の見え方のポイント

【対策問題】月の見える方角や時間

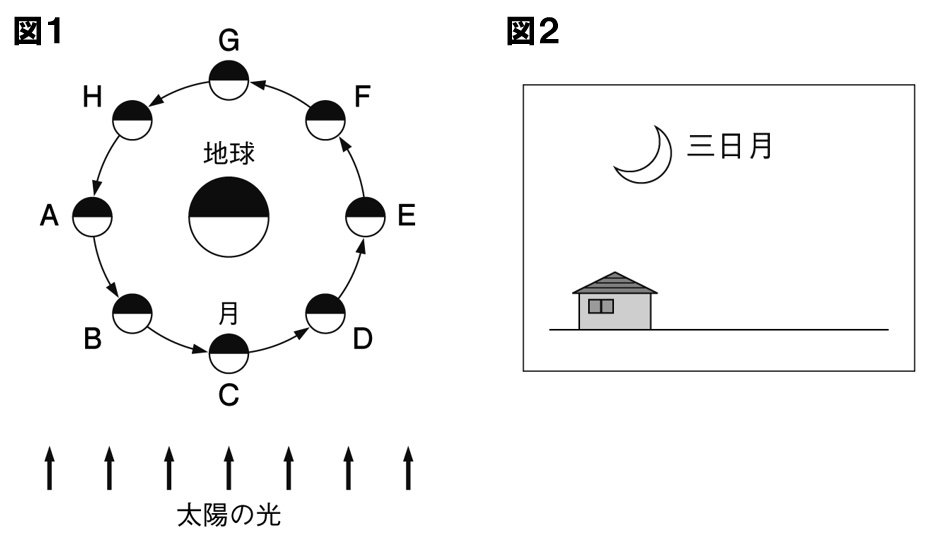

月の運動のようすを調べるために天体観測を行った。図1は、地球のまわりを公転する月のようすを表した模式図である。また、図2は観察を行ったときの西の地平線近くに見えた月の形をスケッチしたものである。これについて、次の各問いに答えよ。

(1)月は地球のまわりを公転する天体である。月のように、惑星のまわりを公転する天体を何というか。

(2)天体観測を行った日、図2のように西の地平線近くに三日月を観察することができた。このときの月の位置は、図1ではA~Hのどこにあったと考えられるか。記号で一つ選べ。また、観察した時刻として最も適するものを、下のア~エの中から一つ選び、記号で答えよ。

ア 午前9時 イ 正午 ウ 午後6時 エ 午後11時

(3)図1で、月がFの位置にあるとき、地球から見た月はどのように見えるか。下のア~エの中から一つ選び、記号で答えよ。ただし、肉眼で見えた月の形とする。

(4)図1で、真夜中に月が西の地平線に沈んでいくとき、月はA~Hのどこにあったと考えられるか。一つ選び、記号で答えよ。

(5)次の文は、地球から見える月の表面の様子についてまとめたものである。文中の( )に適する語句や文章を入れよ。

【解答・解説】月の見える方角や時間

(1)衛星

地球のような惑星のまわりを公転する天体を衛星といいます。

(2)月の位置:D 観察した時刻:ウ

三日月は、午前9時ぐらいに東の空から昇り、午後3時ぐらいに南中します。南西の空に見えるのが午後6時、西の地平線に沈むのが午後9時ぐらいになります。三日月は新月から数えて3日目に見える月です。図1で、新月の位置はCなので、そこから3日目の月の位置はDになります。

(3)ウ

月は新月の位置Cから、3日で三日月Dの位置、7日で上弦の月のEの位置、約10日でFの位置に来ます。月の満ち欠けは右からなので、月の見え方はウになります。

(4)E

真夜中に月が西の地平線に沈んでいくのは、月が図1でEの位置にあるとき、つまり上弦の月のときです。上弦の月は、正午に東の地平線から昇り、午後6時に南中し、真夜中に西の地平線の沈みます。

(5)月の自転の向きと公転の向きが同じで、自転周期と公転周期も同じだから。

月は、北極側から見ると反時計回りに自転と公転をしており、自転周期と公転周期も同じです。なので、常に地球に向けて同じ面を向けた状態になります。

コメント