中学3年理科。今日は天体の中でも、地球の公転と季節の変化について見ていきましょう。なぜ季節の変化が生じるのかその理由をしっかりと答えることができるようになりましょう。

地軸の傾きと季節の変化

地球は太陽を中心に1年で1回転しています。これを地球の公転をいいました。地球が公転することで、季節ごとに見える星座が変化するということは前回学習しました。

今日は地球が公転することで季節の変化が生じる理由について学習します。ポイントは地軸の傾きです。

よく出る記述!Q:太陽の南中高度や日の出・日の入りの位置が変化する理由を答えよ。

A:地球の地軸が傾いたまま公転しているから。

A:地球の地軸が傾いたまま公転しているから。

地軸の傾き

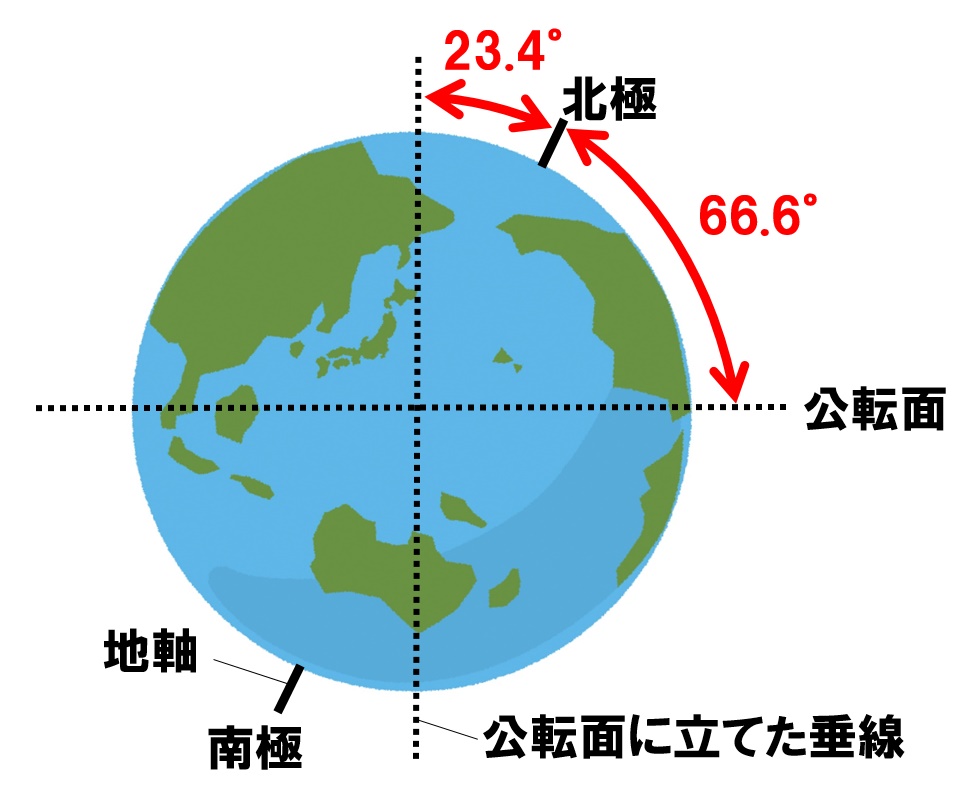

地球は自転軸である地軸を傾けた状態で自転と公転を行っています。この地軸の傾きによって、南中高度や日の出・日の入りの位置が変化します。南中高度の計算問題などで地軸の傾いている角度を使うので、次の数字は覚えるようにしましょう。

地軸の傾き

- 公転面から66.6°

- 公転面に立てた垂線から23.4°

地球の公転と季節

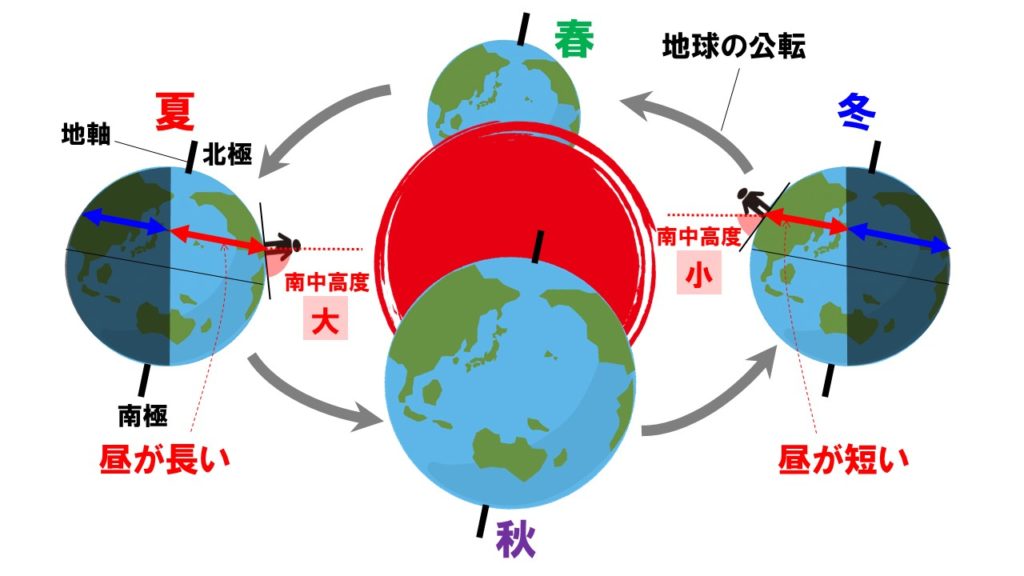

地球の地軸が傾いたまま公転することによって、太陽の南中高度や日の出・日の入りの位置、お昼の時間が変化します。下の図を確認してください。地軸が傾いているせいで、南中高度や昼の時間が変化することがわかります。

- 夏…南中高度が高い、お昼の時間が長い

→光の量が多くなり気温が上昇する - 冬…南中高度が低い、お昼の時間が短い

→光の量が少なくなり気温が下がる

季節を判断するときには、まず夏か冬を探すようにしてください。北極側の地軸が太陽の方に傾いている地球の位置が、北半球が夏になる位置です。逆に北半球の地軸が太陽と逆の方に傾いている地球の位置が、北半球が冬になる位置です。

夏か冬の位置がわかれば、あとは地球の公転の向きによって秋と春が判明します。

地球の公転と季節の変化の記述問題

ここでは記述式の問題が出題されます。なぜ、南中高度が変化したり、季節の変化が生じるのか問われますが、理由はすべて同じです。

地軸の傾きに関する記述Q1:太陽の南中高度が変化する理由を答えよ。

Q2:太陽の日の出・日の入りの位置が変化する理由を答えよ。

Q3:季節の変化が生じる理由を答えよ。

Q4:お昼の長さが変化する理由を答えよ。

A:地球の地軸が傾いたまま太陽の周りを公転しているから。

Q2:太陽の日の出・日の入りの位置が変化する理由を答えよ。

Q3:季節の変化が生じる理由を答えよ。

Q4:お昼の長さが変化する理由を答えよ。

A:地球の地軸が傾いたまま太陽の周りを公転しているから。

次は、地球の公転によって起こる見かけの運動である太陽の年周運動について学習します。黄道上を動いて見える太陽について詳しく見ていきます。

コメント