【定期テスト対策問題】中部地方です。

ポイント 【中学地理】中部地方の定期テストの要点

【対策問題】中部地方

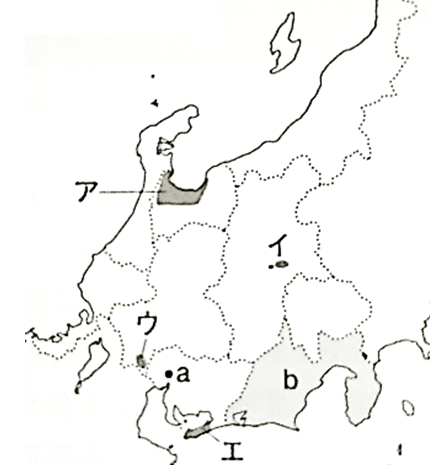

地図を見ながら、あとの問い答えなさい。

(1) 中央高地に連なる飛騨山脈・木曽山脈 赤石山脈をまとめて何というか。

(2) 中京工業地帯の特色にあてはまらないものを、次から1つ選べ。

ア 日本最大の工業地帯である。

イ 自動車工業が発達している。

ウ 瀬戸で鉄鋼業がさかんである。

エ 四日市で公害病が発生した。

(3) 地図中のaの都市を中心とする大都市圏を何というか。

(4) 地図中のbの県が全国一の生産量をあげている農産物を、次から1つ選べ。

ア じゃがいも

ウ さつまいも

イ らっきょう

エ 茶

(5) 原材料の確保などの面で、特定の地域と密接に結びついている産業を何という か。

(6) かつては製糸業がさかんであったが、現在は電気機械工業が発達している地域を地図中のア~エから1つ選べ。

【解答・解説】中部地方

(1) 日本アルプス

(2) ウ

瀬戸市は多治見市などとともに、陶磁器などの窯業 がさかんである。中京工業地帯で鉄鋼業がさかんなのは東海市である。

(3) 名古屋大都市圏

(4) エ

bは静岡県である。牧原などの台地に茶畑が広がっている。

(5) 地場産業

(6) イ

イは諏訪盆地である。 養蚕地帯であったことから 第二次世界大戦前は日本有数の製糸業のさかんな地域であった。戦後、時計・カメラなどの精密機械工業の工場が進出し、近年は電子部品や産業用ロボットなどの電気機械工業の工場が多くなっている。

コメント