【定期テスト対策問題】電流が磁界から受ける力の問題です。

ポイント 【中2理科】電流と磁界・コイルのポイント

【対策問題】電流が磁界から受ける力の問題

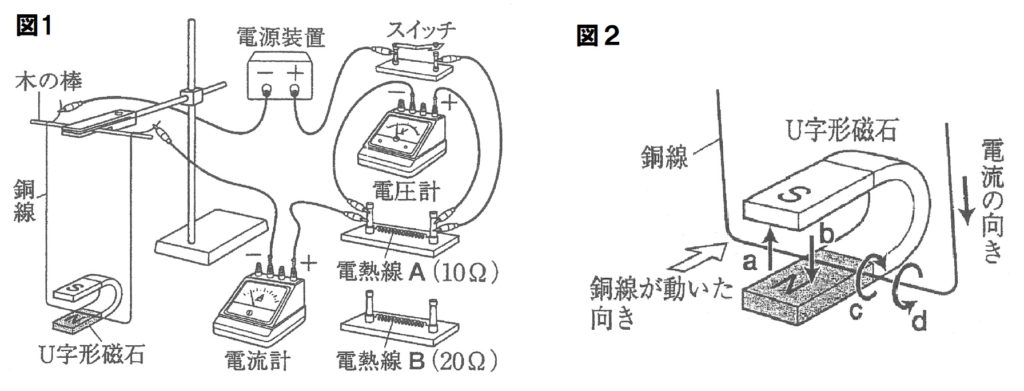

図1のような装置を用いて、銅線を流れる電流が磁界の中で受ける力を調べる実験を行った。図2は、図1でスイッチを入れたときのU字形磁石と銅線の部分を拡大したものである。次の各問の答を、解答欄に記入せよ。ただし、電熱線以外の抵抗は考えないものとし、電源装置の電圧の大きさは一定とする。

(1)図2で、U字形磁石の磁界の向きと、銅線を流れる電流がつくる磁界の向きの正しい組み合わせを、次の1~4から1つ選び、番号で答えよ。

1 aとc 2 aとd 3 bとc 4 bとd

(2)図1で、電熱線A(10Ω)に3Vの電圧がかかっているとき、電流計は何mAを示しているか。

(3)図1で、電流の向きとU字形磁石の極の位置を両方とも逆にしてスイッチを入れると、銅線の動く向きは、図2と比べてどうなるか。簡潔に書け。

(4)図1の状態で、電熱線A(10Ω)と電熱線B(20Ω)のつなぎ方だけをいろいろと変えてスイッチを入れると、銅線の動く大きさに違いがあった。次の1~4のうち、銅線が最も大きく動いたものを1つ選び、番号で答えよ。

1 電熱線Aだけをつなぐ。 2 電熱線Aと電熱線Bを直列につなぐ。

3 電熱線Bだけをつなぐ。 4 電熱線Aと電熱線Bを並列につなぐ。

【解答・解説】電流が磁界から受ける力の解答

(1)1

磁石の磁界の向きはN極からS極になります。したがって、図2のU字型磁石の磁界の向きはaになります。また、導線を流れる電流のまわりにも同心円状の磁界ができます。電流の進む向きに対して右回り(時計回り)になります。したがって、図2の電流のまわりの磁界はcになります。

(2)300mA

電圧が3V、抵抗が10Ωなので、流れる電流は3V÷10Ω=0.3Aになります。1A=1000mAなので、0.3A=300mAとなります。

(3)変わらない。

電流の向きを逆にすると、電流のまわりの磁界も逆向きになるので、力は逆向きにはたらきます。磁石の極を逆にしても、磁石の磁界の向きが逆になるので、力は逆向きにはたらきます。電流の向きと磁石の極を両方逆にすると、逆の逆で元と同じ方向に力を受けることになります。

(4)4

抵抗を直列に接続した場合は、全体の抵抗は各抵抗の和となり、抵抗が大きくなります。並列に接続した場合は、全体の抵抗は各抵抗よりも小さくなり、回路に大きな電流が流れます。したがって、並列に接続した4が答えになります。

コメント