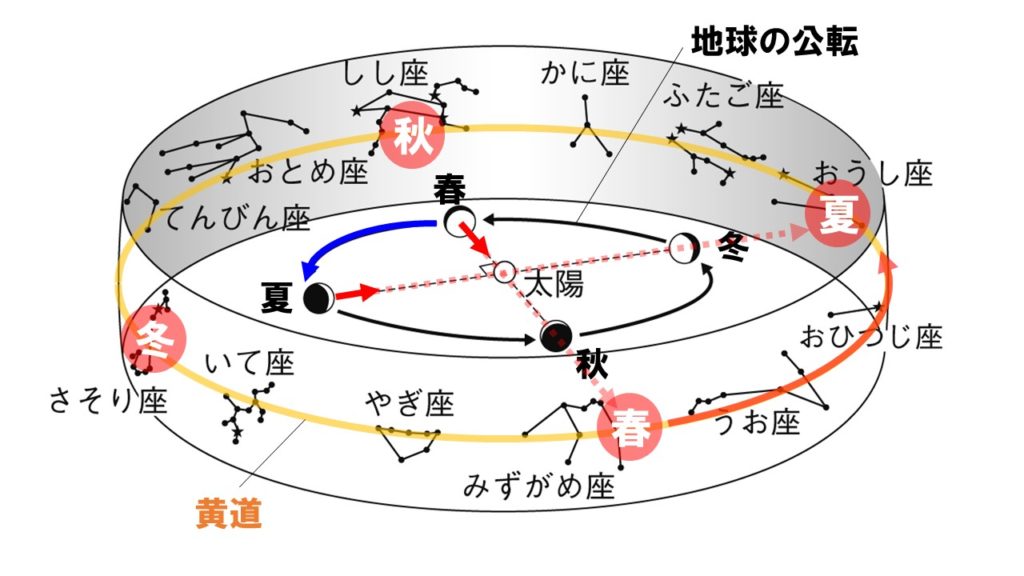

地球の公転によって、動いていない太陽が星座の間を1年を通して動いていくように見えるという内容です。黄道上の太陽の動きを理解しましょう。

黄道とは

黄道上の太陽の動きとは、地球が太陽の周りを公転することで、太陽が星座の間を動いていくように見える現象です。この現象を太陽の年周運動とも呼びます。この太陽が動いていくように見える道が黄道と呼ばれています。

黄道上の太陽の動き(太陽の年周運動)

「地球が公転することで、太陽が星座の間を動いていくように見える」と言われてもわかりづらいので、下の図で説明します。昼間でも星座が見えると考えて見てください。

- 地球が春の位置にあるとき、地球から太陽を見ると、みずがめ座と太陽が重なって見えます。

- 地球が公転して夏に位置に移動します。この位置から太陽を見ると、おうし座と太陽が重なって見えます。

- さらに地球が公転して秋の位置に移動します。この位置から太陽を見ると、しし座と太陽が重なって見えます。

このように地球が太陽の周りを公転することで、太陽の後ろに見える星座が移り変わっていくだけの現象が太陽の黄道上の動き(太陽の年周運動)です。上の図では、太陽が星座の間を動いていくように見える向きも覚えておきましょう。地球の公転と同じ向きの反時計回りになっていますね。

太陽は黄道上を1年かけて1周し、もとの星座の位置に戻ります。

黄道上の太陽の動きの方角

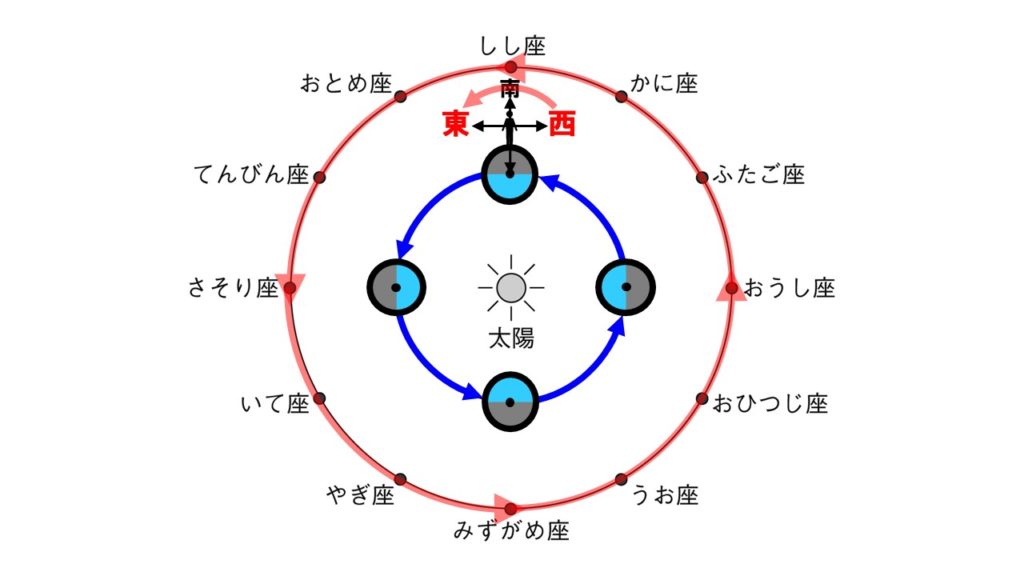

ここで太陽の黄道上の動き(太陽の年周運動)の方角を聞いてくる問題があります。下の図は、最初に登場した図を真上から見た図です。この図で太陽の黄道上の動きを見てみると、地球から見た方角がわかります。

上の地球に立っている人から見ると、黄道上の太陽の動きは「西から東」であることがわかります。

❷角度:1か月で30°、1年で360°

❸原因:地球の公転

黄道十二星座

この太陽の見かけの通り道である黄道付近に十二の星座があることから、これらの星座を黄道十二星座と呼んでいます。黄道付近にあるということは、地球が公転する面である公転面上にある星座であるとも言えます。

黄道十二星座をすべてを覚える必要はありませんが、春夏秋冬の真夜中に見える星座ぐらいは覚えておきましょう。

星座の見える方角

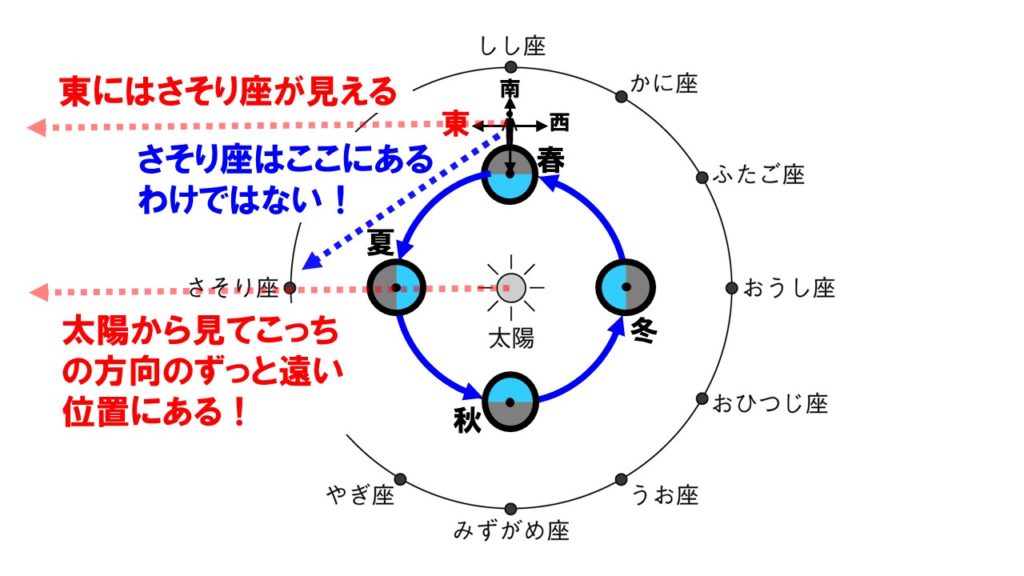

黄道の問題が出題されると、あわせて出題されるのが星座の見える方角や、見える時間帯を問う問題です。

春の真夜中、東の空に見える星座は?と聞かれた場合、おとめ座やてんびん座を答える生徒がいますが、さそり座が見えます。星座は太陽や地球から見てとてつもなく遠い位置にあることを忘れずに考えてください。

コメント