中学3年で学習する仕事の計算も、計算ミスが続出します。計算自体は非常に単純ですが、「仕事」の意味が解っていないともったいないミスにつながりかねません。今日は仕事の計算について学習しましょう。また、仕事の計算で登場する大切な考え方に「仕事の原理」があります。動滑車や斜面、てこを使って物体を移動させる仕事の問題にも挑戦しましょう。

仕事とは

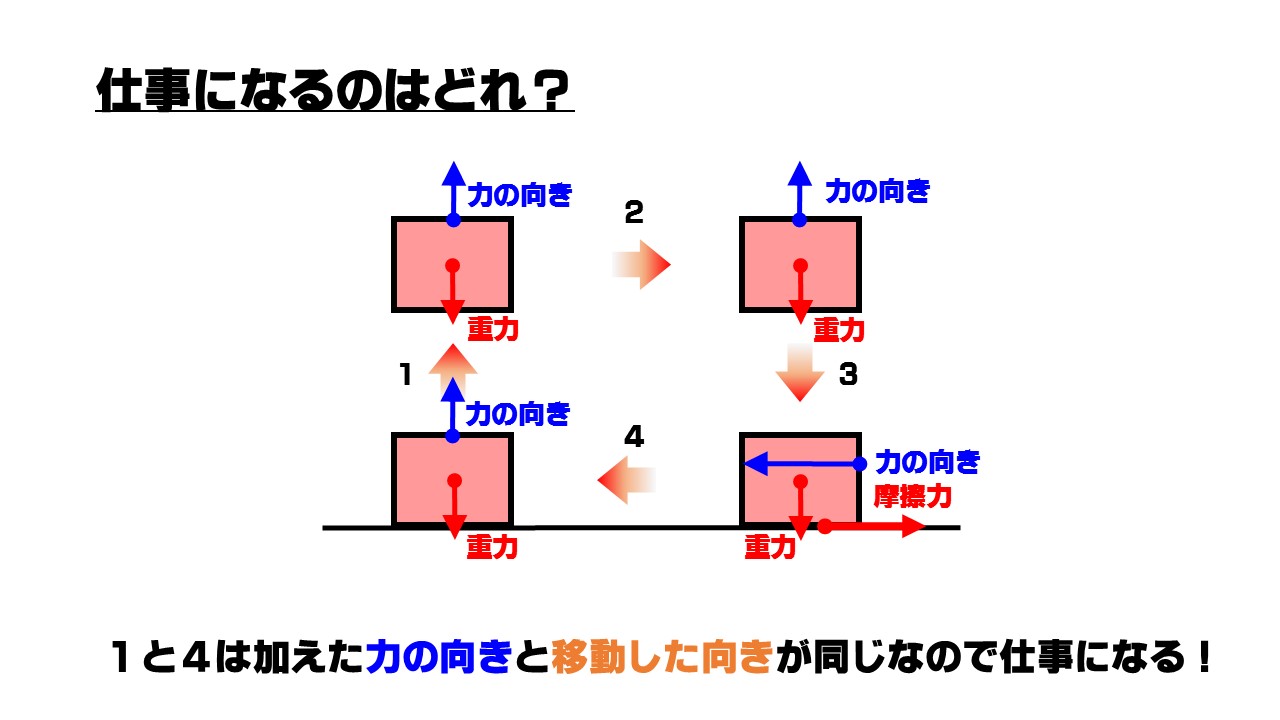

理科でいう仕事とは、普段私たちが日常生活で使っている仕事とは意味が異なります。理科でいう仕事とは、物体に力を加え、力の向きに物体を移動させたときに仕事をしたといいます。

したがって、力を加えても物体が移動しなかった場合や、力を加えた向きとは違う向きに物体が移動した場合は、仕事をしたことになりません。

次のうち仕事になるのはどれ?

2:物体を持ち上げたまま横に歩いた。

3:物体を支えたままゆっくりと床に下ろした。

4:摩擦がある床にある物体をズルズルと引っ張った。

答え

1と4

1は重力に逆らって物体を持ち上げるので、重力と逆向きの同じ大きさの力が必要です。上向きに力を加え、上向きに物体を移動させるので仕事と言えます。

4も物体と床との間にはたらく摩擦力に逆らって物体を移動させるので、摩擦力と逆向きの力を加えることになります。上の図の場合は左向きに力を加え、左に物体を移動させるので仕事と言えます。

仕事の計算

仕事は力の大きさ[N]と移動距離[m]との積で求めることができます。仕事の大きさを表す単位はジュール[J]です。

仕事[J]=力の大きさ[N]× 移動距離[m]

ここで注意したいのが、必ずNとmで計算することです。kgやgで質量が与えられている場合はNに直して計算するようにしてください。また、移動距離がcmの場合もmに必ず直してください。

例題「仕事の大きさを求めよ」

次の場合の仕事の大きさは何Jか。ただし、100gの物体にはたらく重力の大きさを1Nとする。

- 3Nの力で物体を2m持ち上げた。

- 200gの物体を0.5m持ち上げた。

- 5㎏の物体を10cm持ち上げた。

- 床にある2kgの物体を摩擦に逆らってズルズルと60cm移動させた。このとき、ばねばかりは5Nを示していた。

解答

- 3N×2m=6J

- 200g=2N

2N×0.5m=1.0J - 5㎏=5000g=50N

10cm=0.1m

50N×0.1m=5J - 60cm=0.6m

5N×0.6m=3.0J

仕事率

仕事率とは、仕事の効率を表す量です。仕事率は1秒あたりの仕事の量を表しています。したがって、仕事率を求める場合は、仕事の大きさを、その仕事をするのにかかった時間で割って求めることになります。仕事率の単位はワット[W]になります。

仕事率[W]=仕事[J]÷時間[秒]

1秒当たりの仕事の量を求めていることをしっかりと意識してください。掛け算をしてしまう生徒が非常に多いようです。仕事率の意味を理解していればそんなミスは起こりません。

仕事・仕事率練習問題

- 200gの物体を80cm持ち上げたときの仕事の大きさは何Jか。

- 3kgの荷物を持ったまま10m歩いた。

- 床にある6kgの荷物を30Nの力で50cmズルズルと移動させた。

- 2kgの荷物を50cm持ち上げるのに5秒かかった。このときの仕事率は何Wか。

解答

- 200g=2N 80cm=0.8m

2N×0.8m=1.6J - 力の向きと動かした向きが一致しないので仕事にならない。

0J - 50cm=0.5m

30N×0.5m=15J - 2kg=2000g=20N 50cm=0.5m

20N×0.5m=10J

10J÷5秒=2.0W

コメント