【中学公民】金融政策の要点をまとめています。

金融政策

日本銀行は、中央銀行として、物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資するため、通貨および金融の調節を行うこととされています(日本銀行法第1条、第2条)。調節にあたっては、公開市場操作(オペレーション)などの手段を用いて、長短金利の誘導や、資産の買入れ等を行っています。こうした中央銀行が行う通貨および金融の調節を「金融政策」といいます。

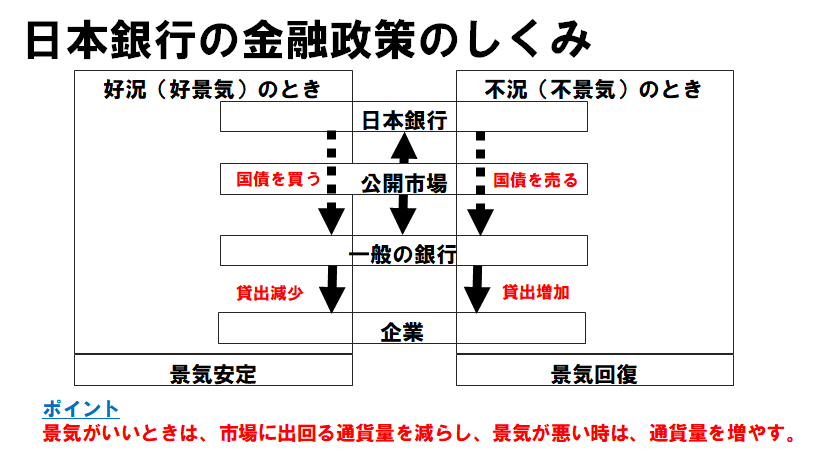

物価や景気を安定させるために、市場に流通させる資金の量を調整する。

- 不景気の時…資金の流通量を増やす。

- 好景気の時…資金の流通量減らす

- 国債の売買(公開市場操作)、金利の上げ下げなどを行う。

公開市場操作とは

公開市場操作とは日本銀行が、有価証券(国債や株券など)の売買によって通貨量の調整を行う政策で、金融政策の中心です。

- 売りオペレーション…通貨量を減らす政策で、景気をおさえるはたらきを持ちます。

- 買いオペレーション…通貨量を増やす政策で、景気を活発にするはたらきを持ちます。

預金準備率操作とは

日本銀行が、一般金融機関に預金の一定割合を預けさせる準備預金の割合を上下あせて、通貨量を調整する政策です。支払い準備操作ともいいます。

近年の金融政策

日本銀行は 1990年以降、デフレからの脱却を図るため、ゼロ金利政策に加えて量的緩和政策をとってきた。量的緩和は、日銀の当座預金残高を増やすことを通じてマネーストックを拡大することである。金融緩和の弊害が今後出てくるとも言われています。

日本銀行の役割と仕事

日本銀行は、政府が出資しているわが国の中央銀行です。一般の銀行と異なり。個人や一般企業とは取引せず、政府(国)や銀行のみと取引します。

日本銀行の役割

| 役割 | 内容 |

|---|---|

| 発券銀行 | 紙幣の日本銀行券(千円札、二千円札、五千円札、一万円札)を発行する。 |

| 銀行の銀行 | 一般の銀行に資金を貸し付ける。 |

| 政府の銀行 | 政府の資金の取扱いを行う。 |

| 管理通貨制度 | 法律に基づき、日本銀行が経済の動きに合わせて紙幣の発行量を調整する制度。 |

日本銀行は国の中央銀行として、日本の経済や、市中銀行などの金融機関の良好な運営を守る使命のもと、役割が存在します。国の金融の役割の中心を果たすことから「中央銀行」と呼ばれます。

日本銀行の仕事

- 銀行券(お札)の発行・流通・管理

- 決済に関するサービスの提供

- 金融政策の運営

- 金融システムの安定に向けた取り組み

- 国の事務の取り扱い、対政府取引に関する業務

- 国際業務

貨幣(通貨)

市場における商品の売買に使用されます。貨幣は、円、ドルなどの単位でしめします。円やドルは、国や地域によって定められた単位で、日々、その価値(相場)は変動します。

- 現金通貨…日本銀行券(紙幣)と政府が発行する硬貨。

- 預金通貨…普通預金と当座預金など。預金通貨は通貨全体の9割以上を占める。

昨今では、ビットコインをはじめとした暗号通貨(仮想通貨)が利用されはじめています。国の中央銀行が通貨を発行しない、新しいタイプの通貨です。

金融のしくみ

資金が不足している人に、資金に余裕がある人がお金を融通することです。債権は、お金を借りた時に、発行する証明書です。

- 金利…資金の借り手が貸し手に支払う元金に対する利子(利息)の割合。

- 金利のしくみ…資金の借り手が増えれば金利は上昇し、借り手が減れば金利は下落するという需給関係がある。また、借り手の信用度(返済能力)が高ければ金利は低下し、信用度が低ければ金利は上昇する。

- 金融機関…銀行や信用金庫・信用組合・証券会社・保険会社・ノンバンクなど。

直接金融と間接金融

| 直接金融 | 間接金融 |

|---|---|

| 株式の発行して直接資金を集める | 金融機関を通じて資金の貸し借りを行う |

- 直接金融…現金の所有者から直接資金を調達する。企業の株式・社債の発行による資金調達など。

- 間接金融…所有者が銀行に預けた現金を銀行が貸し出すなど、現金の所有者と借り手の間に仲介が入る。銀行による信用創造が起こる。

金融機関

銀行や保険会社など金融を仲立ちする機関。銀行は金融の仲立ちをする金融機関の代表。利子率は。元金に対する利子の比率。銀行の貸出比率は、預金の利子率より高いため、その差が銀行の利潤となる。

コメント