植物のからだのつくりの中でも、根のつくりを詳しく見ていきます。

茎のつくりとはたらき

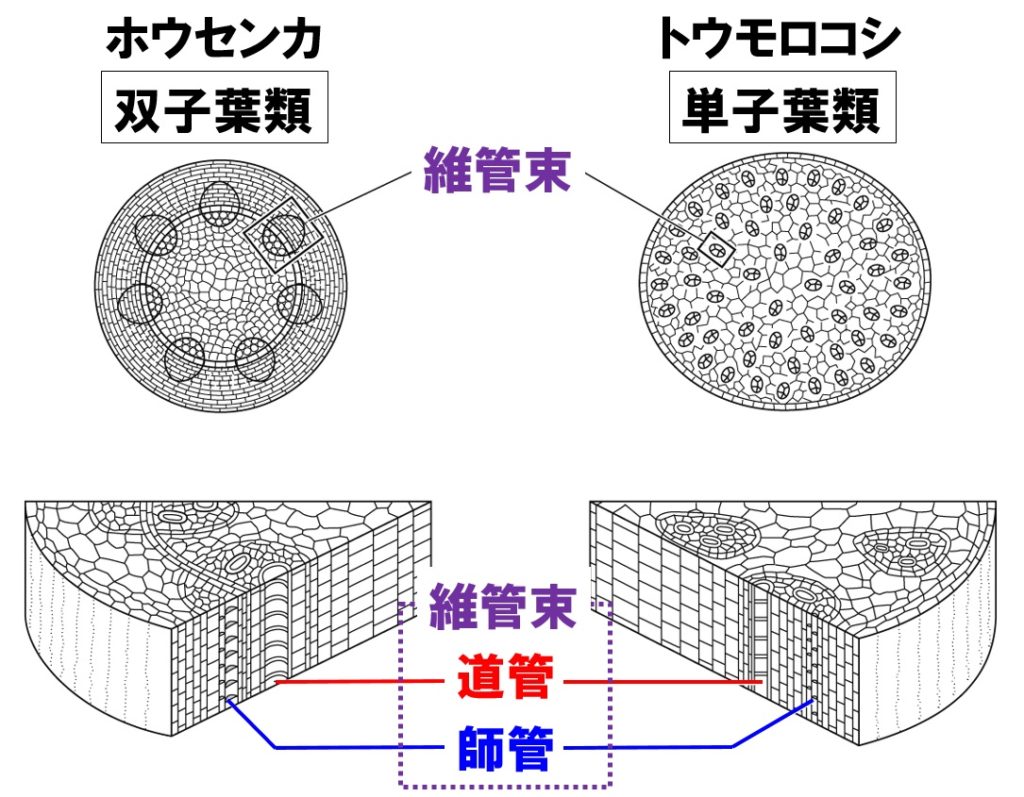

茎は植物を支えるつくりで、茎の内部には、物質の通路である道管と師管があります。単子葉類と双子葉類でこの通路の場所が異なりますので、どの植物の場合、どこが道管で、どこが師管なのかを覚えましょう。

維管束

道管と師管を合わせた物質の通路の束を維管束というのも忘れずに覚えておきましょう。

- 双子葉類…維管束が輪のように並んでいる。

- 単子葉類…維管束がばらばら。

図の道管と師管の位置をしっかりと覚えてください。

根のつくりとはたらき

植物の根は、地面のなかに張り巡らされています。主なはたらきは、土中の水分や水に溶けた無機養分を吸収することです。その他にも、根には土から抜けにくくするというはたらきもあります。

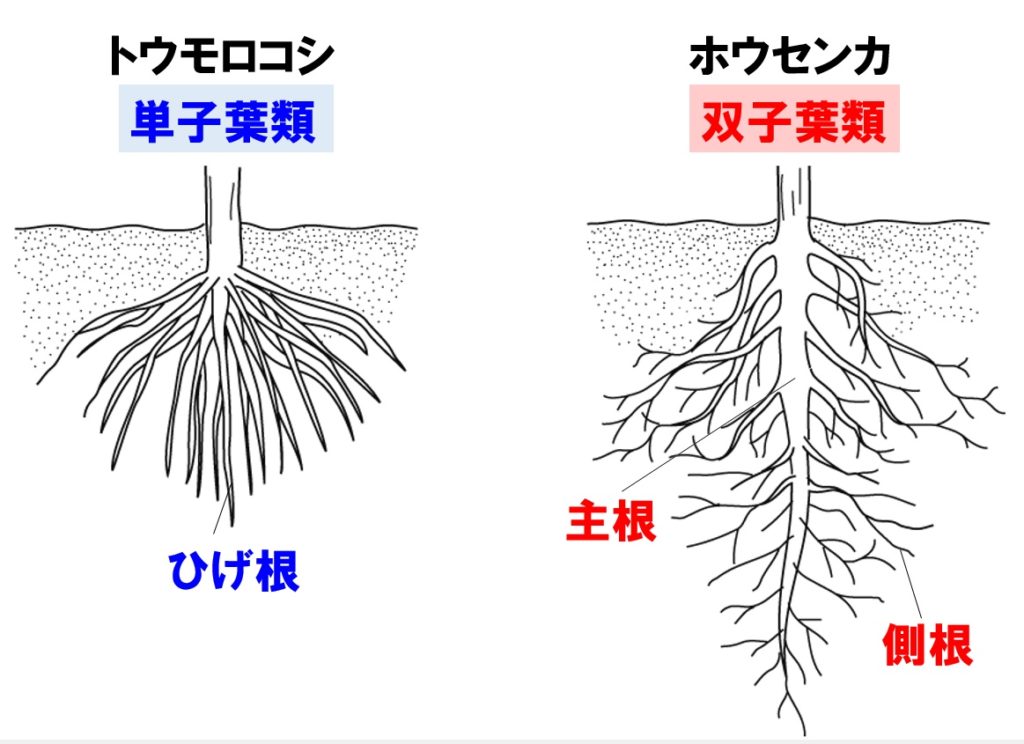

主根・側根とひげ根

植物の根のタイプは、ホウセンカやサクラ、アブラナのような双子葉類と、トウモロコシやイネののような単子葉類で異なります。

- 双子葉類…主根と側根

- 単子葉類…ひげ根

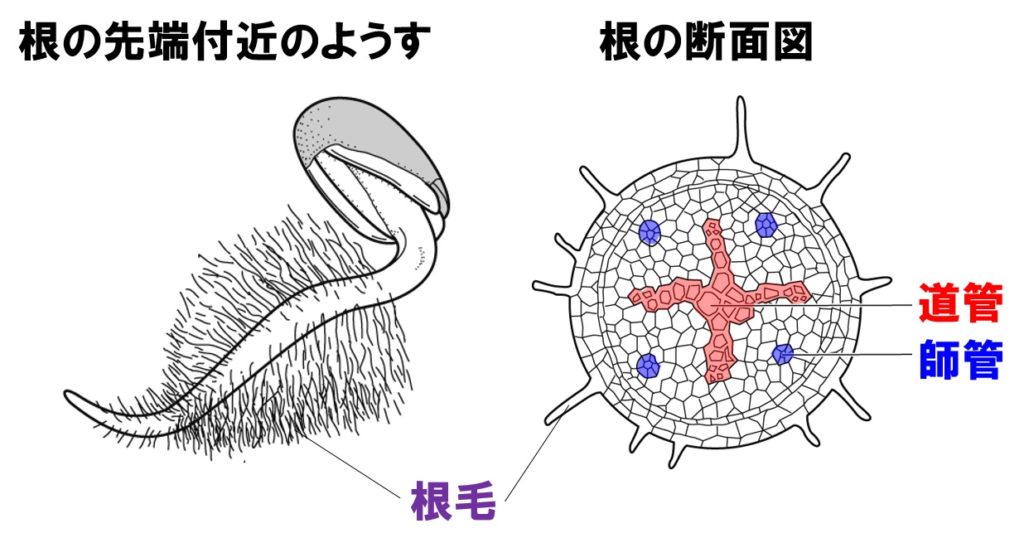

根毛と道管・師管

根のつくりをもっと詳しく観察してみると、根の先端付近に産毛のような細かな根がたくさん生えているのがわかります。これを根毛といいます。

根毛には、根と土が触れ合う面積を大きくするはたらきがあります。根が土中の水と触れ合う表面積が大きくなり、効率よく水分を吸収するのに役立っています。また、根毛があるおかげで、植物はさらに土から抜けにくくなります。

根の道管と師管

根を輪切りにしてみると、物質の通路である管の模様が観察できます。根の中心付近にあるのが道管という管で、根で吸収した水や水に溶けた無機養分が通っています。外側付近にあるのが師管です。師管には葉でできた養分が通っています。

- 道管…根で吸収した水や水に溶けた無機養分を通す。

- 師管…葉でできた養分を通す。

以上、根のつくりでした。頑張って覚えてくださいね。

コメント