酸化と燃焼の中でも、有機物の燃焼に関する実験は入試やテストでよく聞かれます。燃焼後何が生じるのか、生じた物質から有機物にはどんな原子が含まれているのか答えられるようになりましょう。

有機物の燃焼実験

有機物とは、炭素(C)をふくむ化合物であると中学1年生のときに学習しました。具体的には、紙や木、ロウソク、小麦粉、石油、エタノール、プラスチックなど、燃やすと二酸化炭素を出し、後に炭やすすなどが残る物質です。

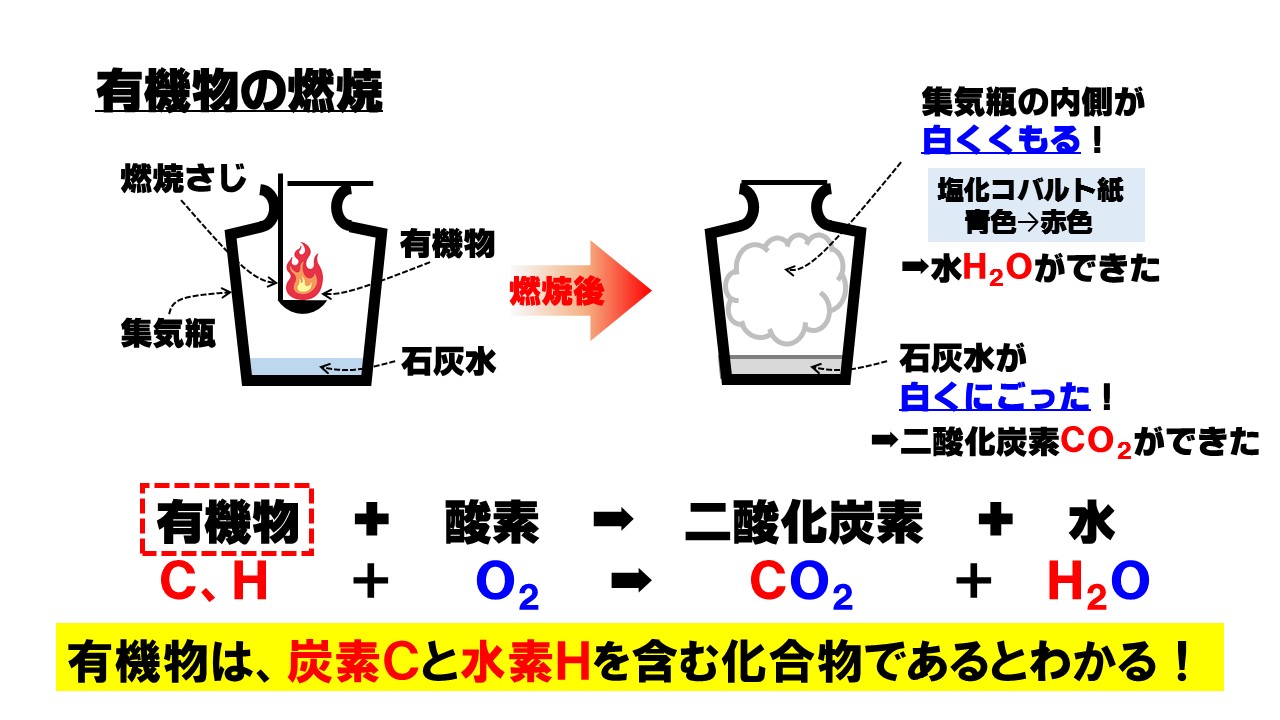

集気びんに石灰水を入れ、その中でエタノールやろうなどの有機物を燃焼させます。集気びんの中の酸素と反応して、次のような反応が起こります。

まず、有機物を燃焼させると、次の2つの物質が発生します。

- 二酸化炭素(CO₂)

石灰水が白くにごったことからわかる - 水(H₂O)

集気びんの内側が白くくもったことからわかる

式で反応を表すと、

有機物+酸素→二酸化炭素+水

となります。また、二酸化炭素と水が発生したことから、有機物には次の2つの原子が含まれているとわかります。

- 炭素原子C

二酸化炭素(CO₂)が発生したことからわかる - 水素原子H

水(H₂O)が発生したことからわかる

つまり、有機物は炭素Cと水素Hを含む化合物であることがわかります。酸素原子Oは、空気中の酸素O₂から来ているのか、有機物から来ているのかわかりません。

どんな物質が有機物か

有機物がどんな原子を含んでいて、燃焼するとどんな物質が発生するかがわかったと思います。しかし、実際にどんな物質が有機物か選ぶ問題が解けない生徒も多く見かけます。

有機物かどうかを判断するには、次の3点を考えてみるとわかりやすいと思います。

- フライパンに入れて加熱すると黒く焦げるか?

- 燃やすと炭やすすが発生するか?

- 燃料として使用されているか?

例えば、砂糖と食塩ですが、フライパンに入れて加熱してみてください。砂糖は融けてだんだん茶色になり、最後には黒く焦げてしまします。このような物質は有機物です。食塩は加熱しても白いままです。このような物質は無機物になります。

木やプラスチックのように、燃えた後に炭やすすが発生するような物質も有機物になります。

石油や石炭、天然ガス、エタノール、油、ろうのように燃料となる物質も有機物です。

有機物の燃焼の化学反応式

燃焼実験で、いろいろな有機物を燃焼させる実験が登場します。その中でも、燃焼の化学反応式を書かせる問題が登場しますので、書かせられる可能性がある反応式を紹介します。

●エタノールの燃焼

エタノールの化学式はC₂H₅OHです。HをまとめてC₂H₆Oと書かれる場合もあります。これを燃焼させると、空気中の酸素O₂が化合し、二酸化炭素CO₂と水H₂Oが生じます。

エタノール+酸素→二酸化炭素+水

C₂H₅OH+3O₂→2CO₂+3H₂O

化学変化の前後、原子の数を合わせるために、上手に係数をつけてください。

●プロパンの燃焼

プロパンの化学式はC₃H₈です。燃焼させると酸素と反応し、二酸化炭素と水が生じます。

プロパン+酸素→二酸化炭素+水

C₃H₈+5O₂→3CO₂+4H₂O

●エタンの燃焼

エタンの化学式はC₂H₆です。燃焼させると酸素と反応し、二酸化炭素と水が生じます。

エタン+酸素→二酸化炭素+水

2C₂H₆+7O₂→4CO₂+6H₂O

【問題】有機物の燃焼の確認問題

- 有機物を燃焼させると何という物質が発生するか。物質名で2つ答えよ。

- 有機物を燃焼させると何という物質が発生するか。化学式で2つ答えよ。

- 1から有機物には何という原子が含まれているとわかるか。原子の名称を2つ答えよ。

- 1から有機物には何という原子が含まれているとわかるか。原始の記号で2つ答えよ。

- 燃焼とはどんな化学変化か。簡潔に答えよ。

- 次の中から、有機物をすべて選べ。

ア:砂糖 イ:食塩 ウ:卵 エ:酸素 オ:マグネシウム カ:エタノール キ:水

【解答】有機物の燃焼の確認問題

- 二酸化炭素、水

- CO₂、H₂O

- 炭素原子、水素原子

- C、H

- 光や熱を激しく出しながら酸化すること。

- ア、ウ、カ

コメント