電磁誘導や発電機に関する問題演習を行います。典型問題からレンツの法則を使う問題までありますので、自分の学習度合いに応じて活用してください。

ポイント 【中2理科】電磁誘導のポイント

【対策問題】電磁誘導の練習問題

【問題❶】電磁誘導

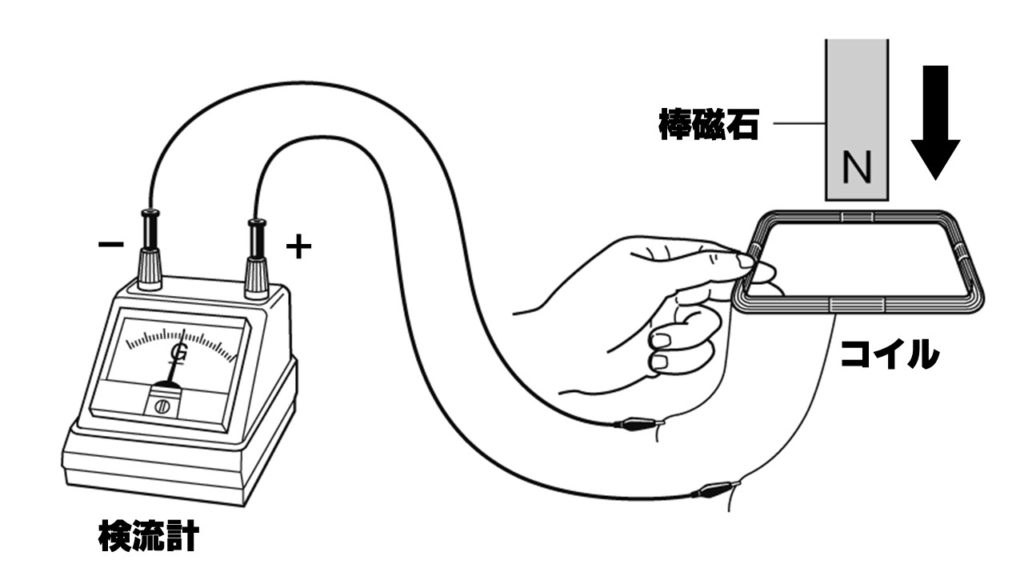

下の図のように、検流計につないだコイルの上から、棒磁石のN極を下に向けてゆっくりと近づけたところ、検流計の針が左に振れた。これについて次の各問いに答えよ。

(1)コイルに棒磁石を近づけると、コイルの周りの磁界が変化し、コイルに電流が流れた。この現象を何というか。

(2)コイルに電流が流れたのは、コイルに何が生じたためか。

(3)このとき流れた電流を何というか。

(4)エネルギーの移り変わりで考えると、(1)の現象では何エネルギーが何エネルギーに変換されているか。

(5)コイルの上端側から棒磁石のS極を下にして、コイルから遠ざけると、検流計の針は右と左のどちら側に振れるか。

(6)上の図の装置で、同じ棒磁石をコイルの上から近づけると、検流計の針が右側に振れ、上図の場合よりも大きく振れた。この場合、棒磁石をどのように動かしたか。

(7)棒磁石のN極を下に向け、棒磁石をコイルの上端側からコイルの中心を通るように落下させた。このとき、検流計の針はどのように振れるか。

(8)上の図の装置を応用し、コイルと磁石を使って電流をとり出す装置を何というか。

(9)(8)の装置で得られる、周期的に大きさと向きが変わる電流を何というか。

【問題❷】レンツの法則

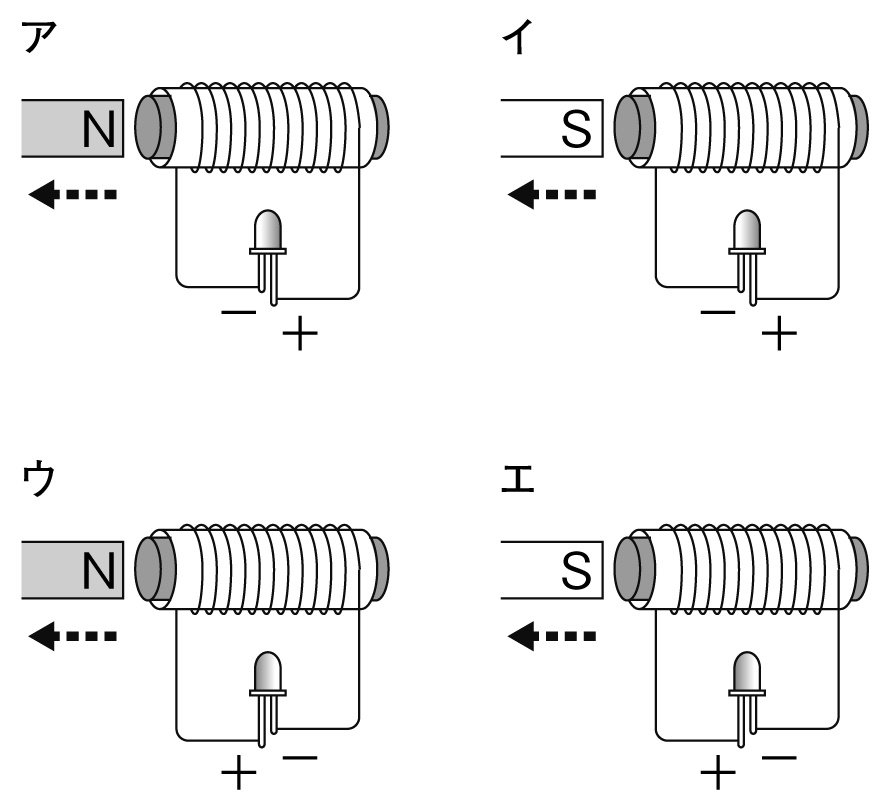

下の図ア~イのように、コイルに鉄心を入れコイルの導線を発光ダイオードに接続した。このコイルに棒磁石の極を変えて、近づけたり遠ざけたりすると、発光ダイオードが点灯した。これについて、次の各問いに答えなさい。

(1)この現象は、コイルの中の磁界が変化し電流が流れる現象である。この現象の名称と、このとき流れる電流の名称を答えよ。

(2)図のア~エのとき、発光ダイオードが点灯したものはどれか。すべて選び記号で答えよ。

(3)コイルに接続されている発光ダイオードを豆電球にとり換えて、図と同じように棒磁石を動かした場合、豆電球が点灯するものはどれか。すべて選び、記号で答えよ。ただし、豆電球が点灯するだけの十分な電流が流れたものとする。

(4)次の文は、この実験でコイルに電流が流れた現象をまとめたものである。( )に適する語句を答えよ。

【解答・解説】電磁誘導の練習問題

【解答❶】電磁誘導

(1)電磁誘導

コイルの周りの磁界が変化し、コイルに電流が流れる現象を電磁誘導といいます。

(2)電圧

コイルに電流が流れるのは、電磁誘導によりコイルに電圧が生じるためです。電圧は電流を流そうとする圧力でしたね。

(3)誘導電流

電磁誘導で流れる電流を誘導電流といいます。

(4)運動エネルギーが電気エネルギーに変換されている。

棒磁石が動いているので、始めのエネルギーは運動エネルギー。電流が流れたことから電気エネルギーに変換されたことがわかる。

・モーター…電気エネルギー→運動エネルギー

(5)左側

コイルの上端に、棒磁石のN極を近づけると検流計の針が左に振れていることから、棒磁石の極を逆にし、さらに動かす向きを逆にすると、検流計の針は逆の逆でもとと同じように振れます。電磁誘導では次のように、「極」と「動作」と「針の振れ方」を書き出しておくと便利です。

N遠ざける右 S遠ざける左

(6)S極を下に向け、コイルに素早く近づけた。

棒磁石をコイルの上側に近づけて、検流計の針が右に振れていることから、S極を近づけたことがわかる。また、針が大きく振れていることから、棒磁石を素早く近づけたことがわかる。

❷コイルの巻き数を増やす!

❸磁石の磁力を強くする!

(7)左に振れた後、右に振れる。

棒磁石のN極を下にして、コイルの上端側から落下させると、「コイルの上端にN極が近づく、コイルの下端側からS極が遠ざかる」ように落下します。コイルの上端と下端では誘導電流の流れる向きが逆になるので、

上端:N近づける左 N遠ざける右 S近づける右 S遠ざける左

下端:N近づける右 N遠ざける左 S近づける左 S遠ざける右

のように振れます。したがって、コイルは左に触れた後、すぐに右に振れます。

(8)発電機

電磁誘導の原理を利用して、連続して誘導電流をとり出せるようにした装置が発電機である。

電流が磁界から受ける力の利用→モーター

(9)交流(交流電流)

棒磁石を近づけたり、遠ざけたりすると、流れる電流の大きさや向きが周期的に変化する電流が得られます。この電流を交流電流といいます。家庭のコンセントから得られる電流も交流電流になっています。乾電池や光電池などから得られる電流は直流電流で、向きや大きさが変化しない電流になります。

・交流電流…大きさと向きが周期的に変化する電流。例)発電機、コンセント

【解答❷】レンツの法則

(1)現象:電磁誘導 電流:誘導電流

コイルのまわりの磁界が変化し、コイルに電流が流れる現象を電磁誘導、このとき流れる電流を誘導電流といいます。「導」の字を「動」と間違えないようにしましょう。

(2)ア、エ

電磁誘導では、棒磁石の動きをさまたげるように電流がながれます。アとウの場合、N極がコイルの左端から遠ざかっていくので、その動作をさまたげるように、コイルの左端がS極となる向きに誘導電流が流れます。イとエの場合、S極がコイルの左端から遠ざかっていくので、その動作をさまたげるように、コイルの左端がN極となる向きに誘導電流が流れます。発光ダイオードは+端子から電流が流れ込んだ場合のみに点灯するので、これに該当するのはアとエになります。

(3)ア、イ、ウ、エ

豆電球は、発光ダイオードのように端子がありません。口金から電流が流れ込めば、電流の向きに関係なく点灯します。したがって、すべての場合で、豆電球が点灯します。

(4)①さまたげる ②S

レンツの法則の説明です。電磁誘導では、棒磁石の動きをさまたげる向きにコイルに誘導電流が流れます。アの場合、N極がコイルの左端から遠ざかっていくので、その動作をさまたげるように、コイルの左端がS極となる向きに誘導電流が流れます。

コメント