中学2年理科。消化と吸収について学習します。消化酵素がどの養分を分解するのかなど詳しく学習します。

消化とは

消化とは、食物を噛み砕いたり、消化液によって粒を小さくすることです。粒が小さくなることで水に溶ける養分になり、血液中に吸収することができるようになります。血液中に吸収できれば、血液成分の血しょうが全身に養分を送り届けてくれます。

三大栄養素の消化

動物が食べる食物は大きく分けて3つに分類できます。

- 炭水化物(デンプン)

ごはん、パン、ジャガイモ、麺類など - タンパク質

肉、魚、卵、大豆、豆腐など - 脂肪

マヨネーズ、ドレッシング、胡麻など

炭水化物(デンプン)や脂肪は、体を動かす際のエネルギー源になります。つまり細胞の呼吸で使われる養分になります。タンパク質は、体をつくる元となる物質です。

この三大栄養素が消化されることによって、何という養分になるのかが重要です。まずはここをしっかりと覚えましょう。

❷タンパク質は消化されアミノ酸になる!

❸脂肪は消化され脂肪酸とモノグリセリドになる!

養分の吸収

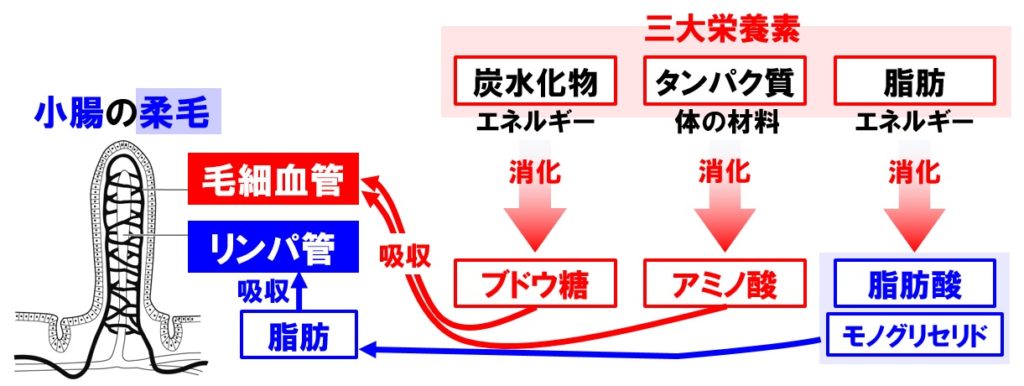

消化された養分は小腸で吸収されます。小腸の内側はひだ状になっており、その表面は「柔毛」という無数の突起物で覆われています。

柔毛の中には2つの管が通っており、消化された養分はその管に吸収されます。どの養分が、どの管に入るのかを覚えましょう。

❷アミノ酸は柔毛の毛細血管に吸収!

❸脂肪酸とモノグリセリドは脂肪に戻り、柔毛のリンパ管に吸収!

消化されてできた脂肪酸とモノグリセリドは、柔毛内で脂肪になりリンパ管に吸収されます。

消化液と消化酵素

消化とは、水に溶ける養分まで食物の粒を小さくしていくことです。ちぎったり、噛んだりしてどんどん粒は小さくなりますが、水に溶ける養分にまで小さくするには消化液のはたらきが必要です。次のような消化液が消化管に出されています。

- だ液腺→だ液

- 胃 →胃液

- 肝臓 →胆のう→胆汁

- すい臓→すい液

- 小腸 →腸液

胆汁は、肝臓でつくられ、胆のうに貯えられ、十二指腸(胃と小腸の間の管)に出されています。

さらにここでは、消化液に含まれる、実際に養分を消化する消化酵素について詳しく見ていきます。

消化酵素

消化液の中には、食物を実際に小さな物質に分解してくれる消化酵素という成分が入っています。

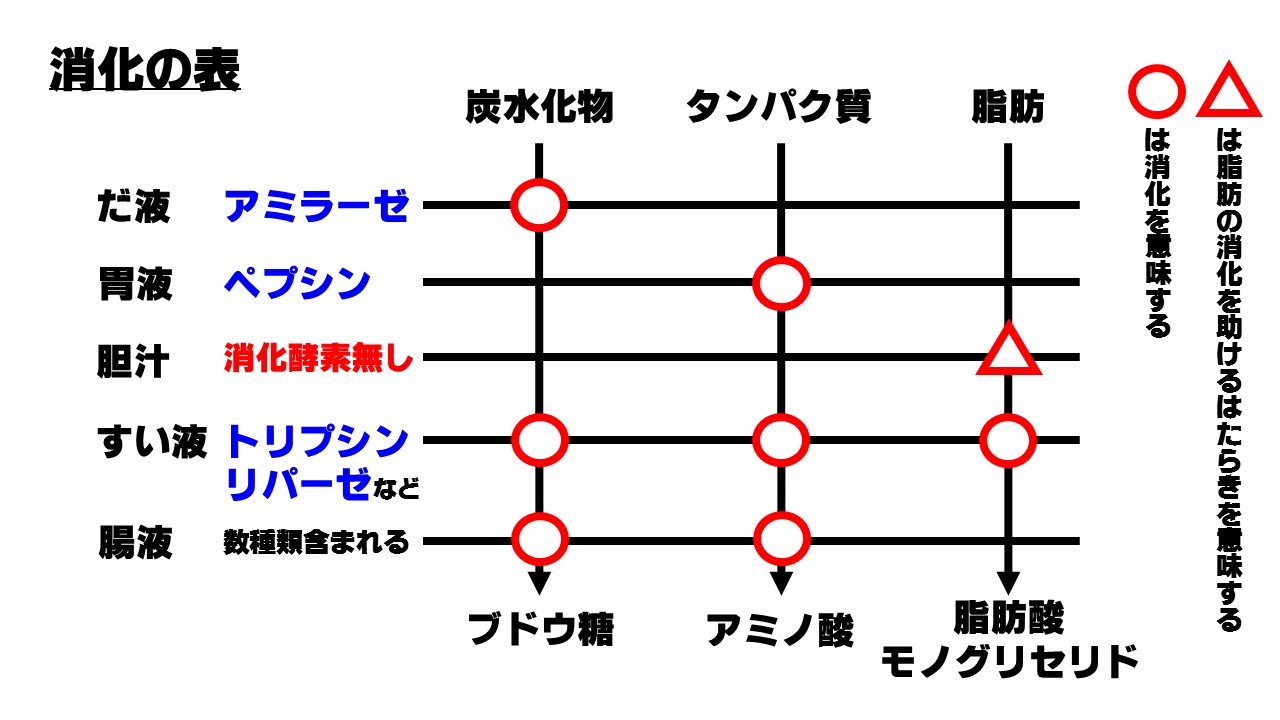

消化酵素は、胆汁以外の消化液に含まれていますが、次の消化酵素を覚えれば大丈夫です。

| 消化液 | 消化酵素 | はたらき |

| だ液 | アミラーゼ | デンプンを糖(麦芽糖)に分解する |

| 胃液 | ペプシン | タンパク質を分解する |

| 胆汁 | ※含んでいない | 脂肪の消化を助けるはたらきがある |

| すい液 | アミラーゼ | デンプンを分解する |

| トリプシン | タンパク質を分解する | |

| リパーゼ | 脂肪を分解する | |

| 腸液 | いろいろ | デンプンやタンパク質を分解する |

腸液の消化酵素は覚える必要はありません。胆汁に消化酵素が含まれていないことは重要です。しっかりと覚えておきましょう。

消化酵素がはたらく物質

消化液はどんな食物でも消化できるというわけではありません。含まれる消化酵素によってはたらく相手が決まっています。下の表を書いてマスターしましょう。

表からわかることは、どの消化液がどの養分を分解するかです。

- 炭水化物→だ液、すい液、腸液で消化される。

- タンパク質→胃液、すい液、腸液で消化される。

- 脂肪→胆汁によって消化を助けるはたらきを受け、すい液で消化される。

演習問題➊ 【中学理科問題】養分にはたらく消化液と消化液をつくる消化器官の問題

<演習問題➋ 【定期テスト対策問題】ヒトの消化器官と吸収の問題

コメント