身近な恒星である太陽について問題演習を行います。太陽の用語や、覚える数字、記述問題に挑戦しましょう。

ポイント 【中3理科】太陽のポイント

【対策問題】太陽の表面の観察

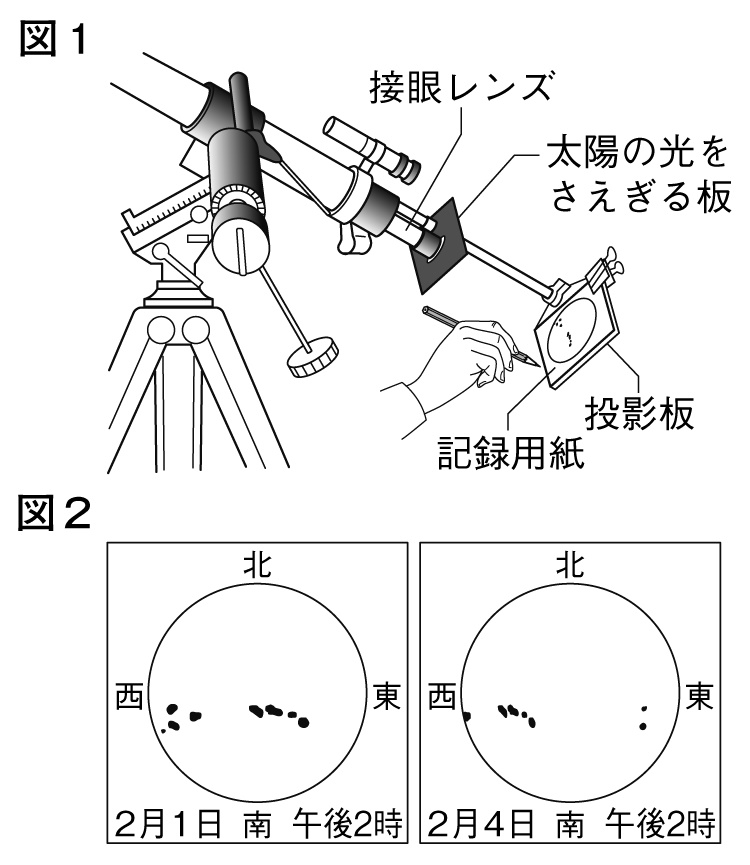

図1のように、天体望遠鏡と太陽投影板を使って、2月1日午後2時と、2日後の2月4日午後2時に太陽の表面のようすを観察した。図2は、このときの太陽の表面のようすを投影板に設置した記録用紙にスケッチしたものである。これについて、次の各問いに答えよ。

(1)太陽を観察する場合、図1のように投影板に太陽の像を映し、太陽の表面のようすを観察する。このように観察を行う理由を答えよ。

(2)投影板に設置した記録用紙に、太陽の像が映るように天体望遠鏡を向けスケッチ行ったところ、太陽の像が記録用紙の円からずれてしまった。この理由を簡潔に答えよ。

(3)太陽の表面のようすを観察すると、図2のように、黒い点が多数観察された。この黒い点を何というか。また、なぜ黒く見えるのかを説明せよ。

(4)次の文は、太陽の表面を観察して気付いたことをまとめたものである。文中の( )に適する語句や文章を入れなさい。

【解答・解説】太陽の表面の観察

(1)太陽を天体望遠鏡で直接観察すると、目を痛める恐れがあるため。

太陽は自ら光を放つ天体で、天体望遠鏡で直接観察すると目を痛めてしまします。したがって、太陽投影板に太陽の像を映し観察するようにします。また、ファインダーにもキャップをつけておくようにしましょう。

(2)地球が自転しているため。

記録用紙から太陽の像がずれてしまうのは、地球の自転で太陽が東から西に日周運動をしているからである。したがって、記録用紙に太陽の像をスケッチする場合は、素早くスケッチする必要があります。

(3)黒点、周りよりも温度が低いため。

太陽の表面に見える黒い点を黒点といいます。黒点は周りよりも温度が低いので黒く見えるところです。太陽の表面温度が6000℃なのに対して、黒点の温度は4000℃になります。また、黒点の数が多いほど、太陽の活動が活発であることも知られています。

(4)①東 ②西 ③自転 ④太陽が球形

黒点を観察すると、東から西に移動するようすがわかります。これは、太陽が東から西に自転しているからです。また、黒点が記録用紙の円の端の方に来るとつぶれて楕円形に見えるのは、太陽がサッカーボールのように球形だからです。

コメント