中学3年理科。今日は生物のつながりの中でも、入試に頻繁に登場する「炭素の循環」に関る内容です。生産者、消費者、分解者のはたらきを学習します。また、分解者のはたらきを調べる実験についても詳しく見ていきます。

炭素の循環

自然界の中で、炭素(化学式:C)はいろいろな物質に姿を変え循環しています。

炭素の循環のポイント①●空気中…二酸化炭素CO₂の中に含まれます。

●生物間…有機物の中に炭素Cとして含まれます。

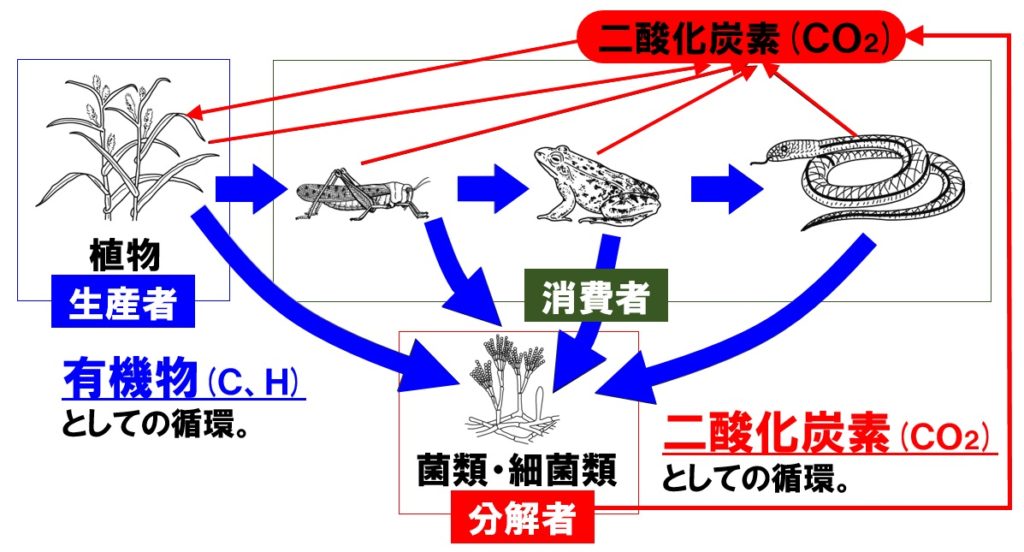

空気中に存在する、二酸化炭素CO₂を、植物である生産者が光合成のはたらきで取り入れ、有機物のデンプンにつくりかえます。この有機物中の炭素Cが、食物連鎖によって生物間を移動します。

最終的には土の中に存在する、菌類・細菌類などの分解者の呼吸のはたらきによって、二酸化炭素CO₂に分解され、空気中に炭素Cが戻ることになります。

そして、植物がその二酸化炭素CO₂を光合成で取り入れて、有機物のデンプンにつくりかえる。つまり、炭素Cは自然界の中を、グルグルと循環しているのです。

炭素の循環図

炭素の循環に関する図は、入試や定期テストでも超頻出です。どの生物がどこにあてはまるのかをしっかりと覚えましょう。

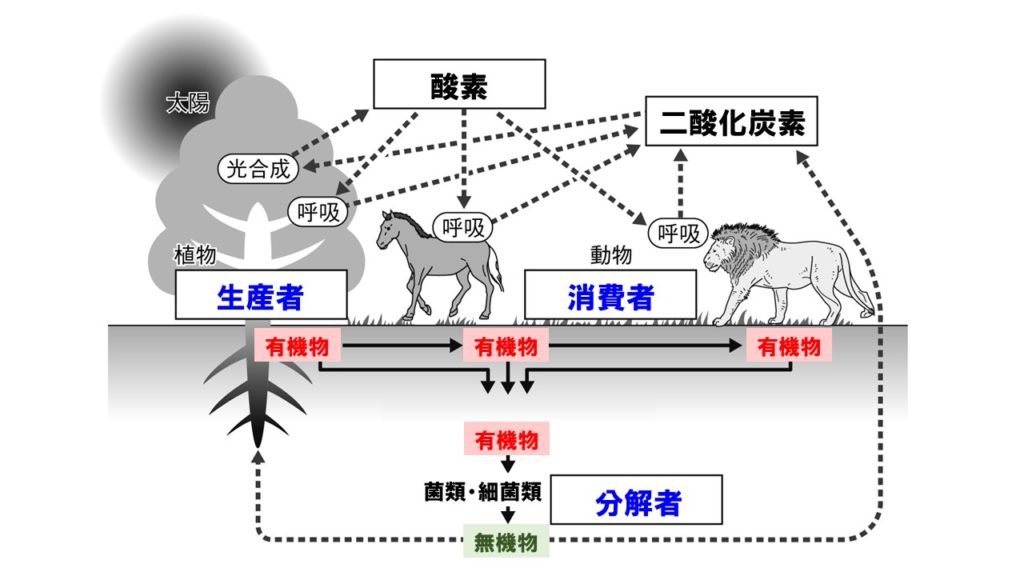

生産者は、酸素と二酸化炭素の放出も吸収も行っています。消費者と分解者は呼吸の矢印しかありません。これで、生産者が判断できます。

上の図では、実線の矢印が有機物としての炭素の流れ、破線の矢印が無機物(二酸化炭素)としての炭素の流れを表しています。

生産者

生産者とは、光合成を行い有機物であるデンプンを作り出す生物です。食物連鎖の出発点になります。光合成で二酸化炭素を吸収し、酸素を放出するので、気体の移動を見ると、どれが生産者かがわかります。

消費者

消費者とは、生産者がつくりだした有機物を食べる生物です。生産者を取り入れる(食べる)矢印から判断できます。また、呼吸のみしか行わないので、酸素を吸収し、二酸化炭素を放出しています。

分解者

分解者とは、有機物を無機物の分解する生物で、土の中などに生息する菌類・細菌類が分解者になります。分解者は、呼吸のはたらきにより、死がいやふんの中に含まれる有機物を、二酸化炭素や水などの無機物につくりかえます。分解者には、菌類と細菌類がいます。

【問題】炭素の循環の確認問題

- 炭素は、空気中を何という物質として循環しているか。

- 炭素は、生物間を何という物質として循環しているか。

- 植物が、有機物をつくりだすはたらきを何というか。

- 植物などがつくりだした有機物を食べる生物を、自然界の何というか。

- 呼吸により、有機物を無機物に分解する生物を、自然界の何というか。

- 5は、具体的に何類と何類がいるか。

【解答】炭素の循環の確認問題

- 二酸化炭素

- 有機物

- 光合成

- 消費者

- 分解者

- 菌類、細菌類

コメント