中学歴史の昭和時代のポイント・流れです。昭和も入試には必ずと言って出題されます。第二次世界大戦前後、日本の国際社会復帰まで、高度経済成長のあたりは、よく出題されるので、出来事の内容、登場人物など深く学んでいきましょう。

昭和時代のポイント「大まかな流れ」

■ 政治・経済史

| 年 | 出来事 | 備考 |

|---|---|---|

| 1927 | 金融恐慌 | アメリカの経済悪化を発端 |

| 1931 | 満州事変 | 日本の関東軍のしかけ |

| 1932 | 五・一五事件 | 犬養毅首相が暗殺される |

| 1933 | 国際連盟を脱退 | リットン調査団の報告 |

| 1936 | 二・二六事件 | クーデター未遂事件 |

| 1937 | 日中戦争がはじまる | 盧溝橋事件が発端 |

| 1939 | 第二次世界大戦 | |

| 1941 | 太平洋戦争 | |

| 1945 | ポツダム宣言の受諾 | |

| 1950 | 警察予備隊の創設 | |

| 1954 | 自衛隊の発足 | |

| 1973 | 石油危機 | 第四次中東戦争が発端 |

| 1985 | 女子差別撤廃条約を批准 | |

| 1986 | 男女雇用機会均等法の施行 |

■ 外交史

| 年 | 出来事 | 備考 |

|---|---|---|

| 1940 | 日独伊三国同盟 | |

| 1951 | サンフランシスコ平和条約 | 正式名称:日本国との平和条約 |

| 1951 | 日米安全保障条約 | |

| 1956 | ソビエト連邦と国交回復 | |

| 1956 | 国際連合に加盟 | |

| 1960 | 日米安全保障条約の改定 | |

| 1965 | 日韓基本条約 | |

| 1972 | 中国との国交正常化 | |

| 1978 | 日中平和友好条約 | 中国は日本に対する戦争賠償の請求を放棄 |

| 1979 | 国際人権規約を批准 | 世界人権宣言の内容を条約化 |

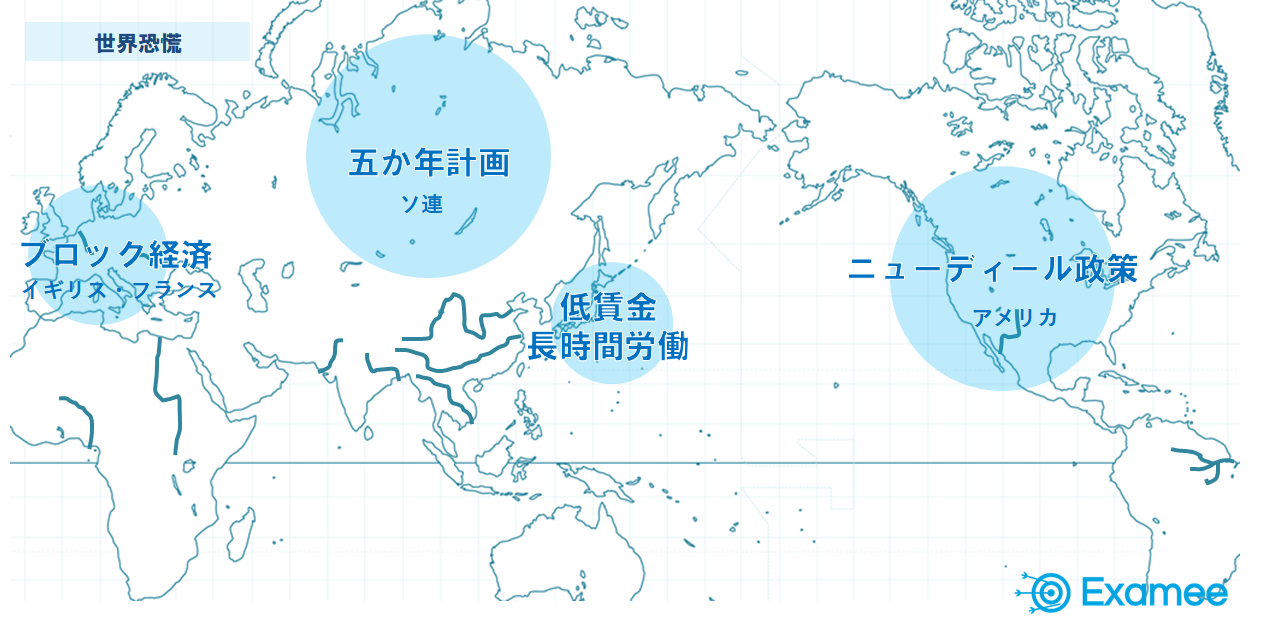

世界恐慌

アメリカのニューヨークでの株価暴落をきっかけに、1929年の世界恐慌が発生。恐慌とは、経済が急速に悪くなり、不況という状況を超えた現象。

1929年10月24日ウォール街のニューヨーク証券取引所で株価の大暴落。それから、不安が不安を呼び恐慌となっていきました。アメリカは、公共事業を推進するニューディール政策、イタリア・フランスは保護貿易によるブロック経済などでその場を乗り切っていきます。ソ連は、五か年計画を実施していたことから、大きな影響を受けなかった。

| 政策 | ニューディール政策 | ブロック政策 |

|---|---|---|

| 国 | アメリカ | イギリス・フランス |

| 実行者 | ルーズベルト大統領 | |

| 内容 | 積極的な公共事業 | 保護貿易 |

➊ニューディール政策…アメリカの対応でルーズベルト大統領の下で積極的な公共事業。農業や工業の生産調整、労働組合の保護を推し進めた。

➋ブロック経済…イギリス・フランスがとった対応で、植民地と本国との貿易を拡大し、他国からの商品に対する関税を高くする経済政策。

➌五か年計画…ソ連は、それ以前からの経済計画(5カ年計画)を行っていたので世界恐慌の影響を受けなかった。各国は、それぞれの方法で経済の復興を目指した。

ファシズム体制

➊イタリア…ムッソリーニのファシスト党が政権をにぎり、独裁を行う。世界恐慌で経済を行き詰まるとエチオピアを侵略して、併合しました。

➋ドイツ…ヒトラーの率いるナチス(国民社会主義ドイツ労働者党)が、ドイツ民族を優秀さを強調する宣伝活動を支持を集め、政権を握りました。ユダヤ人を迫害し、共産主義者や自由主義者を攻撃しました、国際連盟から脱退し、軍備を増強し、軍事大国。全体主義国家でした。

世界恐慌の日本への影響

農産物の価格の下落や基金などで国民生活が苦しくなる。労働争議・小作争議が激しくなった。政党政治は、行き詰まり、1930年ロンドン海軍軍縮会議が開かれ、イギリス・アメリカと共に軍縮条約を結ぶ。天皇の権限の侵害があるとされ、浜口雄幸首相が右翼の青年をおそわれ、退陣する。日本では経済でも政治でも行き詰まった状態になる。

五・一五事件と二・二六事件

五・一五事件(1932年)で海軍の青年将校らにより犬養毅首相が暗殺され、政党政治は終わった。朝鮮総督経験者で唯一の海軍出身者である斎藤実は、五・一五事件直後に総理大臣に就任した。 第一次世界大戦の開戦から日中戦争開戦までの時期に、リットン報告書にもとづく勧告が採択されると、日本は国際連盟を脱退した。

二・二六事件では、陸軍の青年将校らが部隊を率いて政府要人名重要施設を襲撃した。昭和恐慌の影響でアメリカ市場向けの生糸輸出額が急減した。1920年代後半から1930年代後半にかけて、日本は朝鮮進出に成功して新興財閥へ成長した。高橋財政の結果、軍需などにささえられて重化学工業が急速に発達し、その生産額は全工業生産額のほぼ半分に達した。

| 事件 | 五・一五事件 | 二・二六事件 |

|---|---|---|

| 年 | 1932年5月15日 | 1936年2月26日 |

| 内容 | 犬養毅首相が海軍の将校に暗殺 | 陸軍の青年将校が首相官邸や警視庁を襲撃 |

| 事件後 | 国際連盟を脱退し、満州支配 | 満州事変で日本は国際的に孤立 |

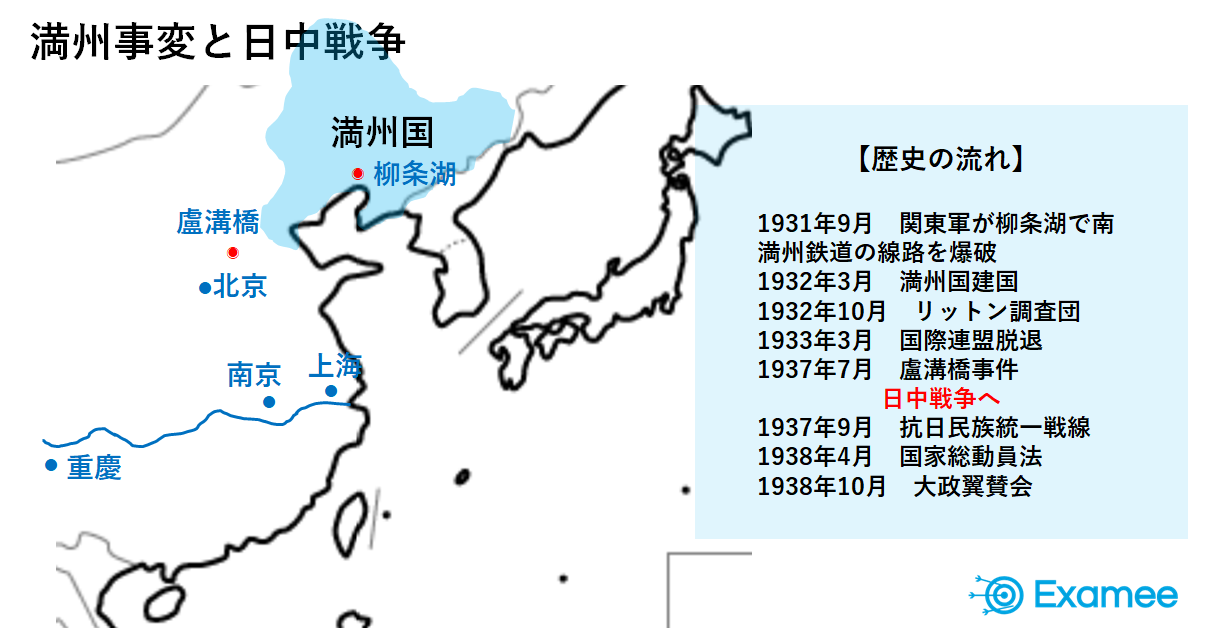

満州事変と日中戦争

| 内容 | 満州事変 | 日中戦争 |

|---|---|---|

| 年号 | 1931年 | 1937年 |

| きっかけ | 日本の軍部(関東軍)が柳条湖で満州鉄道の線路を爆破 | 北京郊外の盧溝橋付近で起こった日中両軍が武力衝突 |

| その後 | 満州を占領した関東軍が清の最後の皇帝溥儀を元首として建国を宣言 | 泥沼化する戦争は、南京事件が象徴で、日本軍が一般人含む多数の中国人を殺害 |

■満州事変

1931年9月、満州におかれた関東軍は奉天郊外の柳条湖で南満州鉄道の線路を爆破し、これを中国軍のしわざだとして開戦した。政府は戦争を拡大しない方針だったが、関東軍はこれを無視、満州全域に戦線を広げた。1932年に、日本軍は満州国の建国を宣言。これを満州事変といい、以後15年間にわたって、日中戦争・太平洋戦争と、日本と中国との戦いが続いた。

1932年3月、日本は満州の自治を名目にして「満州国」を建国して中国から分離させたうえで、薄儀(清朝最後の皇帝)を元首とした。日本は「満州国」の政治・軍事・経済な どの実権をにぎり、中国人から安く手に入れた土地に、日本国内から農民などを開拓民として集団移住させた。

■国際連盟の脱退

中国政府が満州事変は日本の侵略だとして国際連盟に訴えたため、国際連盟は同年2~9月, イギリスのリットン卿を団長とする調査団を現地に派遣した。リットン調査団は10月、「日本の軍事行動は不法であり, 日本の軍事行動 と満州占領は不当である」という報告書を提出した。この報告にもとづいて、国際連盟は総会で決議を行い、賛成12・ 反対1(日本)・棄権1で、日本軍の占領地(満州)からの撤退 と「満州国」承認の取り消しを求める勧告案を採決した。

日本はこれを不服として、1933年3月に国際連盟を脱退した。こうして国際的に孤立した日本は、1933年12月に、ワシントン軍縮条約を破棄して軍備の強化に乗りだし、ファシズム国家のドイツ・イタリアに接近するようになった。

■日中戦争

華北で対立していた日中両国の軍隊が、1937年7月、北京郊外の盧溝橋で衝突する事件(盧溝橋事件)がおこった。 現地では停戦協定がほどなく結ばれたのだが、日本政府 (近衛文麿内閣)の方針が定まらなかったこともあり、戦火は上海に広がり、宣戦布告がないままに日中戦争が始まった。

日本軍は戦線をさらに拡大して、同年12月には首都南京を占領した。日本軍はそのさいに、女性や子どもをふくむ多数の中国人を殺害したといわれる(南京事件)。

中国側は、1937年9月に、国民政府と中国共産党が抗日民族統一戦線を結成し(第2次国共合作)、奥地の重慶に移して徹底抗戦の態勢をとった。このようななかで、イギリス・フランス・アメリカ合衆国などが中国を支援したため、日中戦争は長期化していった。

中国の対応

- 抗日民族統一戦線…1937年9月それまで対立していた蒋介石が率いる国民党と毛沢東を指導する中国共産党が協力して日本に対抗するため結成。

日本の対応

- 国家総動員法…1938年国の産業・経済・国民生活など全てを国が統制する権限を持つとして出された法律。

- 大政翼賛会…挙国一致のために結成された団体。ほとんどの政党や団体が解散して合流した。

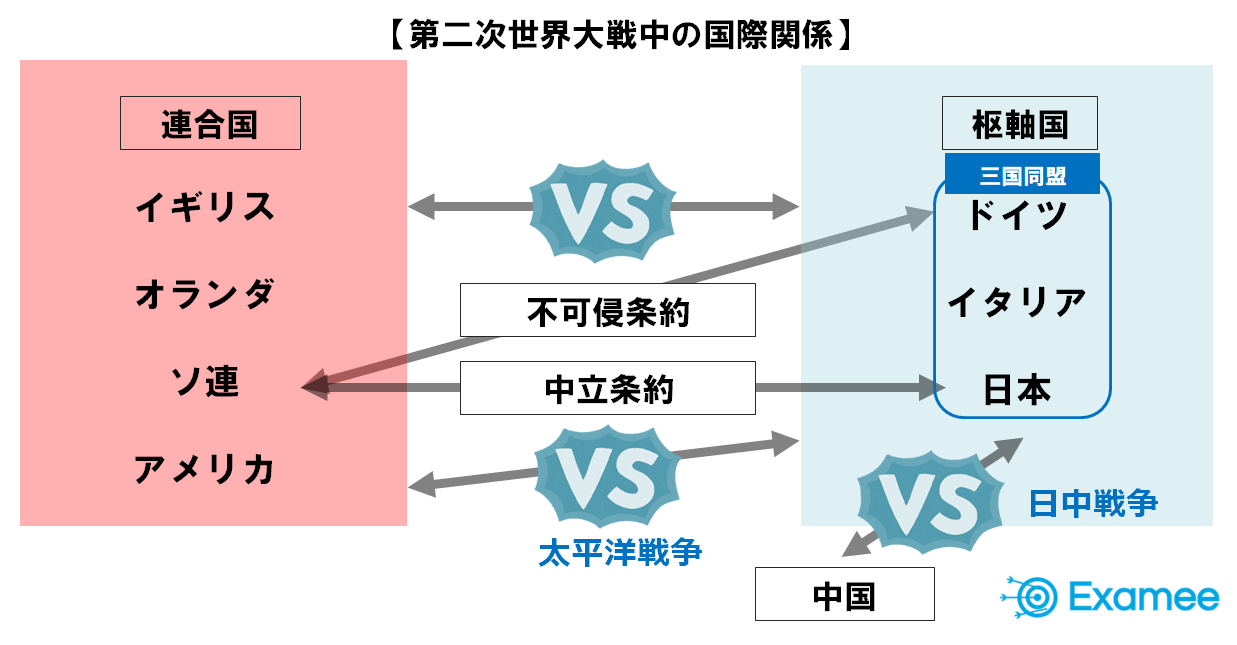

第二次世界大戦と太平洋戦争

| 戦争 | 第二次世界大戦 | 太平洋戦争 |

|---|---|---|

| きっかけ | ドイツがポーランドでの侵攻開始 | 日本軍ハワイの真珠湾奇襲攻撃 |

| おこった年 | 1939年 | 1941年 |

| 備考 | ファシズム枢軸国VS反ファシズム連合国 | 世界規模の戦争に発展 |

日本をはじめとしたドイツ国など枢軸国と、連合国(主にイギリス帝国、アメリカ合衆国、オランダなど)の戦い。

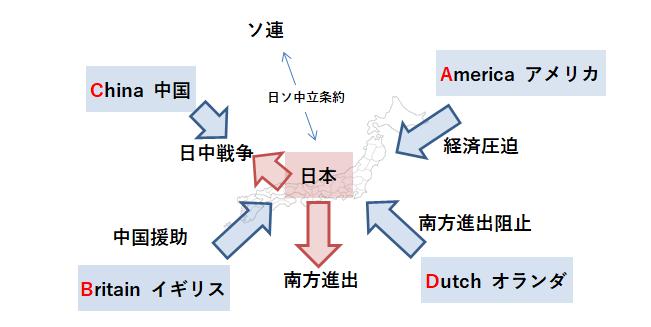

■ABCD包囲陣

日本のアジアに対しての侵略が南方まで及ぶと、アメリカ、イギリス、中国、オランダは、ABCD包囲陣を強化して日本に対抗。日中戦争の長期化のさなか、1939年には、ノモンハンで関東軍とソ連軍との2度目の軍事衝突が起きた。1941年に、日ソ中立条約締結。

ABCD包囲陣の構図

- イタリア…ドイツが優勢と見るとドイツ側で参戦。1940年日独伊三国同盟を結び、関係を強化する。

- アメリカ…1941年アメリカのルーズベルト大統領とイギリスのチャーチル首相が大西洋憲章発表。ファシズムとの対決姿勢を明らかにする。

- 日本…情報の統制をする。すべての情報は政府の統制下に置かれ、正確な情報が国民には知らされなかった。国民の暮らしはさらに苦しくなったが、戦争に協力した。

■戦後のGHQの改革

第二次世界大戦の戦後処理として、連合国軍最高司令官総司令部GHQマッカーサーを最高司令官として日本の戦後改革を指揮した。日本の徹底的な非軍事力と民主化を進める。GHQによって日本の占領政策が実施される。

| 改革 | 財閥解体 | 農地改革 | 普通選挙法 | 日本国憲法の制定 | 教育基本法 |

| 内容 | 戦争を経済面から支えていた財閥の解体 | 多くの小作農が自作農になった | 満20歳以上の男女に選挙権が与えられた | 国民主権・基本的人権の尊重・平和主義を基本原則 | 民主主義の教育の基本方針として定めた法律 |

- 財閥解体…太平洋戦争を開戦することができた日本の経済的な基盤であった財閥を解体することで、財政の面からみても戦争ができないように骨ぬきにする狙いがあったとされています。

- 農地改革…大地主から強制的に土地を買い上げて、土地を持たない小作人に与えました。この政策によって地主と小作人の主従関係がなくなり、民主化へ。

- 普通選挙法改正…女子が選挙権を得ることになりました。これにより、20歳以上の男女には選挙権が与えられ、女性が議員に立候補することもできるようなります。

- 日本国憲法の制定…日本の草案では、大日本帝国憲法をもじった程度のものでしかないとしてGHQに却下され、最終的にGHQが自ら委員会を立ち上げて日本国憲法の草案を作成することになります。

- 教育基本法…教育の制度を、現代と同じ6・3・3・4制に改めました。また、教育の現場から軍国主義に関する教科書を回収し、教職についていた軍人や軍国主義者を追放。

■戦後の世界

第二次世界大戦後、世界は米ソ両大国を中心とする東西両陣営に分裂。ヨーロッパでの東西分立、アジアでの武力衝突の後、両陣営の対立は、核の脅威のもとに米ソ直接対決を避け、世界的な軍事ブロックを結成して向き合う冷戦になった。

アメリカは国際連合で重要な地位を占め、経済再建に指導的な役割を果たした。そして資本主義世界の指導国家として、ソ連を中心とする社会主義国家と鋭く対立し、マーシャル=プラン、NATO設立、朝鮮戦争、ヴェトナム戦争などの反共政策は、つねに国際政局の焦点となった。

統一を目指して朝鮮民主主義人民共和国が大韓民国に侵攻したことをきっかけで始まる。1953年に休戦。朝鮮戦争が勃発すると日本は特需景気を迎えた。朝鮮戦争では中国は義勇軍送って、朝鮮民主主義人民共和国を援助した。

一方でアフリカは、1960年27国が独立。「アフリカの年」となる。植民地支配から多くの国が解放されるが、紛争・飢餓・経済格差などの問題が残る。

冷戦

第2次世界大戦後のアメリカとソ連およびその同盟国の間で展開された敵対的な関係。ヨーロッパでの東西分立、アジアでの武力衝突の後、両陣営の対立は、核の脅威のもとに米ソ直接対決を避け、世界的な軍事ブロックを結成して向き合うことになった。

典型的な例が、アメリカと同盟国はヨーロッパにおけるソ連の脅威に対抗する北大西洋条約機構(NATO)を設立する。

一方で、ソ連側はそれに属する諸国の統一軍事組織であるワルシャワ条約機構を設立。あと一歩で戦争間際まで迫った、1962年キューバ・ミサイル危機はおさえておきましょう。

- 1948年…朝鮮半島が南北に分裂

- 1949年…ドイツが東西に分裂。アメリカ合衆国など西側諸国が北大西洋条約機構をつくる

- 1950年…朝鮮戦争(~53年)

- 1955年…旧ソ連・東ヨーロッパ諸国がワルシャワ条約機構を結ぶ

- 1961年…ドイツにベルリンの壁ができる

- 1962年…旧ソ連がキューバにミサイル基地を建設することに対して、アメリカ合衆国が対抗したキューバ危機がおこる

- 1963年…部分的核実験停止条約調印

- 1968年…核拡散防止条約調印

- 1979年…旧ソ連がアフガニスタンへ侵攻

- 1987年…米ソの間で中距離核戦力全廃条約を調印

1949年に資本主義陣営(西側)で北大西洋条約機構 (NATO)が成立。これに対し、1955年に社会主義陣営(東側)でワルシャワ条約機構(WTO)を結成して対抗した。1962年のキューバ危機以降、1963年の部分的核実験停止条約調印や 1968年の核拡散防止条約調印など、米ソ間で軍縮が討議されるようになった。

■第三世界の台頭

- 平和5原則…1954年、周・ネルー会談が行われ、領土と主権の相互尊重、相互不可侵、内政不干渉平等互恵、平和共存の5つの原則を合意。

- アジア・アフリカ会議…1955年、インドネシアのバンドンで開催。基本的人権や国連憲章の尊重、正義と国際義務の尊重などの平和10原則を採択。

- 植民地独立付与宣言…1960年(「アフリカの年」と呼ばれる)に国連総会で植民地主義の終結が宣言された。

高度経済成長期

日本では、1950年代中ごろから経済の高度成長が始まり、20年近く続きます。1960年ごろからは、エネルギー資源が石炭から石油へと転換し、各地に石油化学コンビナートが建設され、鉄鋼・自動車や石油化学工業などの重化学工業がめざましく発達した。

しかし、1973年に中東戦争の影響で、石油輸出国機構 (OPEC)が原油の値上げや生産制限を行って石油危機(オイルショック)がおこり、先進工業国は大打撃を受け、日本経済の高度成長も止まり、以後、安定成長へと向かった。

■公害問題

| 公害 | 水俣病 | 新潟水俣病 | イタイイタイ病 | 四日市ぜんそく |

|---|---|---|---|---|

| 地域 | 熊本県水俣湾 | 新潟県阿賀野川 | 富山県神通川 | 三重県四日市市 |

| 原因 | メチル水銀中毒 | メチル水銀中毒 | カドミウム | 大気汚染 |

四大公害の裁判では、加害企業の社会的責任が問われ、すべての裁判で原告だった被害者側が全面勝訴します。

・1971年 環境庁が発足

・1993年 環境基本法が成立

・1997年 環境アセスメント法が成立

・2001年 環境省が発足

1973年10月6日、第四次中東戦争が起こります。これに伴い、石油輸出国機構(OPEC)に加盟しているペルシア湾岸産油の6カ国は、10月16日に21%の原油公示価格の引き上げと、原油生産の削減、イスラエル支援国への禁輸を取り決めました。更に1974年1月から、原油価格を2倍にすると決められました。このとき、マイナス成長を記録して、戦後から続いていた高度成長期が終わりを迎えます。

バブル経済

一般に1980年代後半の好景気時期です。バブルbubble(泡の意)は、株価・地価など資産価格が、投機目的で、それらの合理的な評価の基礎となるファンダメンタルズ(経済成長率・物価上昇率・利子率など経済の基礎的諸条件)を大幅に上回り、経済が実体以上に泡のように膨張した状態。

一問一答 【中学歴史】昭和時代の一問一答

コメント