鎌倉幕府・室町幕府・江戸幕府のしくみの違いを学習します。この幕府のしくみの違いは、よく入試や実力テストにも出題されるので要注意です。テスト前には、必ず復習をして臨みましょう。

鎌倉幕府・室町幕府・江戸幕府の比較

特に重要なのは、将軍の補佐役であるナンバー2と、地方を警備する役所の名称です。まずは、ここをしっかりと覚えてください。

| 鎌倉幕府 | 室町幕府 | 江戸幕府 | |

| 初代征夷大将軍 | 源頼朝 | 足利尊氏 | 徳川家康 |

| 補佐(ナンバー2) | 執権 | 管領 | 老中 |

| 統率 | 侍所 | 侍所 | 目付・大目付 |

| 財政 | 政所 | 政所 | 勘定奉行 |

| 裁判 | 問注所 | 問注所 | 町奉行など |

| 警察 | 守護 | 守護 | 代官など |

| 土地管理 | 地頭 | 地頭 | 郡代など |

| 地方警備 | 六波羅探題(京都) | 鎌倉府(関東) | 京都所司代(京都) |

江戸幕府の将軍補佐(ナンバー2)は、平時は老中が担いましたが、臨時の場合に大老が設けられたことも覚えておきましょう。

地方警備は、その幕府が開かれる前に政治の中心となった場所に、役所が設けられています。鎌倉幕府の場合、その前は京都で天皇や貴族が政治を担っていたので、京都に六波羅探題、室町幕府の場合、その前が鎌倉幕府でしたので関東に鎌倉府、江戸幕府の場合、その前が室町幕府でしたので京都に京都所司代といった感じです。

ここで、もう一度各幕府の役職図を確認しておきましょう。

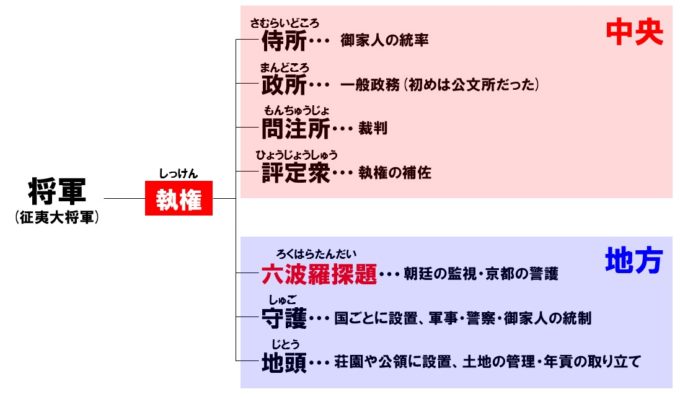

鎌倉幕府のしくみ

鎌倉幕府は源頼朝が開きますが、源将軍は3代で途絶え、その後は北条氏による執権政治が行われます。執権政治が始まったときに起こったのが、後鳥羽上皇の承久の乱でしたね。1221年という年号も重要ですので覚えましょう。承久の乱後に、上皇や天皇、貴族たちが再び反乱を起こさないように京都に設けられたのが六波羅探題でした。

また、鎌倉時代は、地方の警備を守護が行い、荘園や公領での年貢の取り立てを地頭が行っていたこともポイントです。

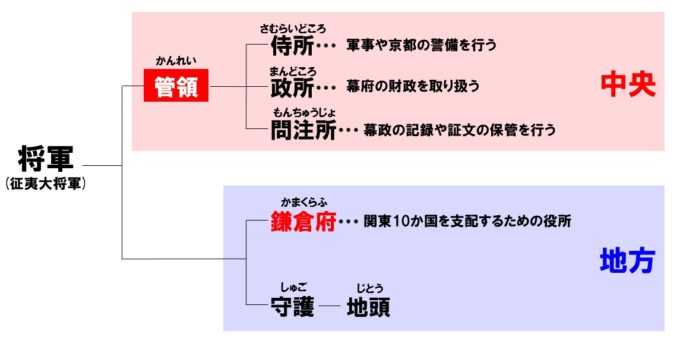

室町幕府のしくみ

鎌倉幕府は、足利尊氏・新田義貞らによって攻め滅ぼされ、その後は後醍醐天皇の建武の新政が行われます。天皇や公家中心の政治だったので武士の不満が高まり、足利尊氏が後醍醐天皇を追い出して京都に新しい天皇をたてます。後醍醐天皇は奈良の吉野に朝廷を移し、ここから南北朝の動乱が始まりました。3代将軍の足利義満が京都に室町に幕府を移し、南北朝を統一しましたね。

また、室町時代には守護の権限が強化され、地頭の仕事も行うようになります。有力な守護は守護大名と呼ばれるまでに成長しました。

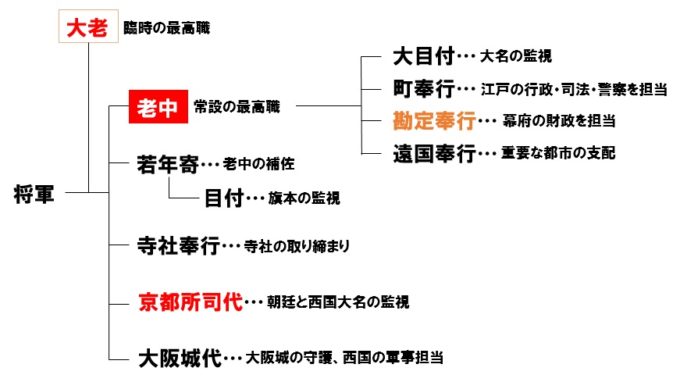

江戸幕府のしくみ

関ヶ原の戦い後に、徳川家康によって江戸に幕府が開かれます。江戸幕府は幕藩体制という政治を行い、中央は幕府が、地方は各大名や代官が政治を行うという仕組みです。幕府の仕組みが複雑化しますが、とりあえず老中とそれを補佐した若年寄、朝廷の監視と西国大名の監視を行った京都所司代、財政を担当した勘定奉行をまずは押さえましょう。

【確認問題】幕府の比較

(1)鎌倉幕府、室町幕府、江戸幕府をひらいた人物をそれぞれ答えよ。

(2)鎌倉幕府、室町幕府、江戸幕府の平時の将軍補佐役(ナンバー2)は、それぞれ何と呼ばれたか。

(3)鎌倉幕府で、承久の乱後、朝廷や西国武士の監視のために京都に置かれた役所を何というか。

(4)室町幕府で、関東の支配のために置かれた役所を何というか。

(5)江戸時代で、朝廷の監視、西国武士の監視にために置かれた役職を何というか。

【解答】幕府の比較

(1)鎌倉幕府:源頼朝 室町幕府:足利尊氏 江戸幕府:徳川家康

(2)鎌倉幕府:執権 室町幕府:管領 江戸幕府:老中

(3)六波羅探題

(4)鎌倉府

(5)京都所司代

コメント