【中学理科】葉のつくりとはたらきのポイントです。

葉のつくりとはたらき

植物にとって葉は、光合成や蒸散などを行う大切なつくりです。葉が生い茂り太陽の光をたくさん浴びることで植物は大きく成長します。まずは、葉のつくりを見ていきましょう。

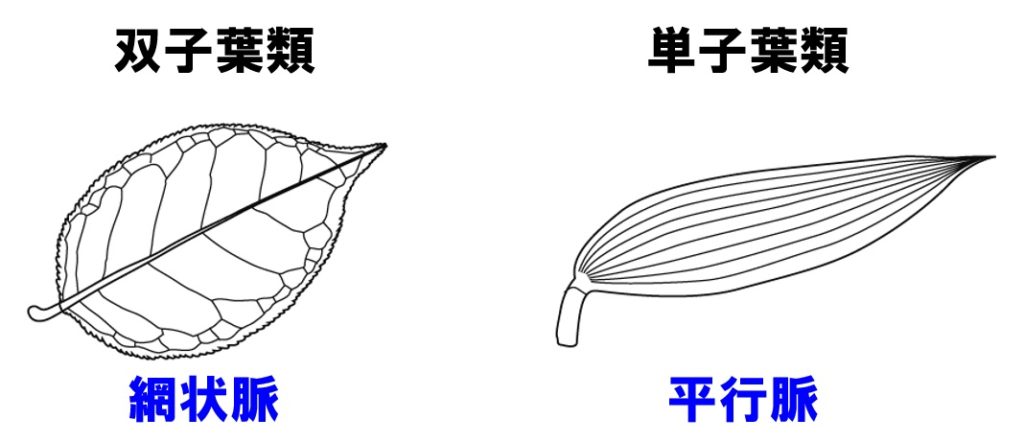

網状脈と平行脈

まず、葉のようすを確認してみると、葉には2種類の模様があることがわかります。この葉の模様を葉脈(ようみゃく)といいます。葉脈は物質の通路である道管や師管が集まった管になります。

- 網状脈…葉脈が網の目のようになっている。双子葉類

- 平行脈…葉脈が平行になっている。単子葉類

どの植物が、網状脈か平行脈かは、単子葉類と双子葉類の区別ができればわかります。テストに出る単子葉類の方が少ないですので、単子葉類をしっかりと覚えましょう。次の7つの単子葉類を覚えれば大丈夫です。

❷ユリ

❸アヤメ

❹ススキ

❺イネ

❻トウモロコシ

❼スズメノカタビラ

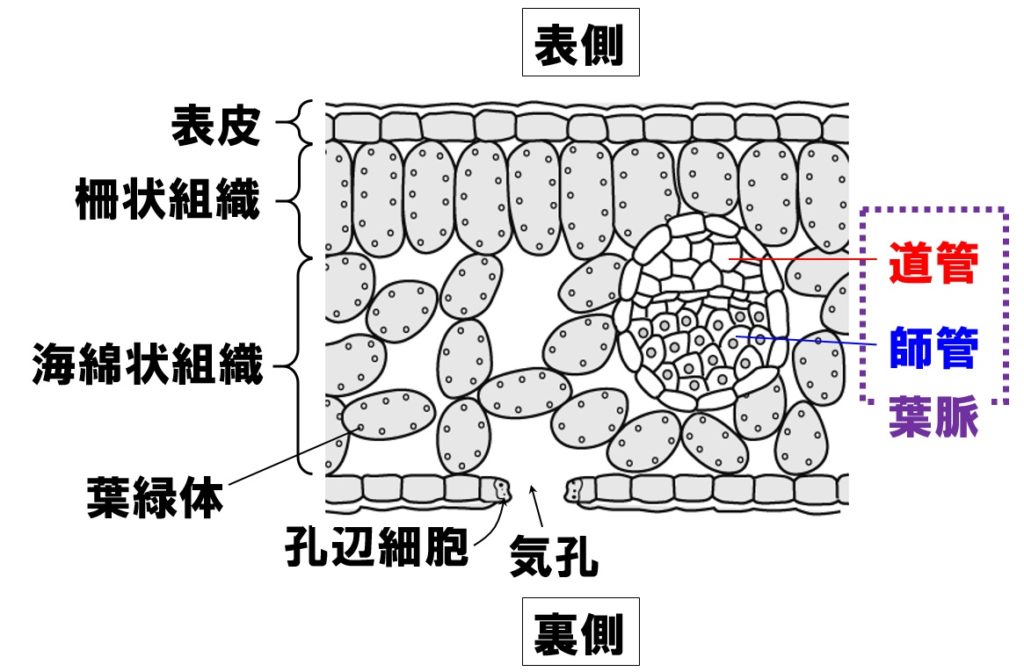

葉の断面

葉の断面図もよく出題されます。どこが何というつくりなのかしっかりと覚えましょう。特に、気孔や葉脈のつくりは頻出です。

- 道管…根で吸収した水や水に溶けた養分が通る管

- 師管…葉でできた養分が通る管

- 葉脈…葉にある維管束のこと。道管と師管を合わせた管の束

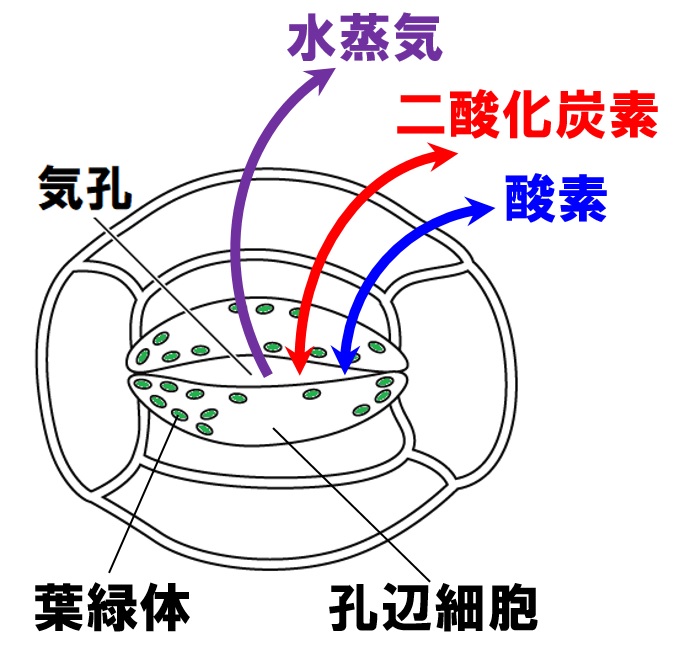

蒸散と気孔

植物は、体内の水を水蒸気として放出しています。このはたらきを蒸散といいます。「蒸散とは何か?説明せよ」という出題も見られますので、記述でしっかりと書けるようにしておきましょう。

A:植物内の水分を水蒸気として気孔から空気中に放出するはたらき。

キーワードは、「水蒸気」、「気孔」です。これは記述の中に必ず入れるようにしましょう。

蒸散は日差しが強い昼に盛んになります。植物が蒸散をする理由は、次の2つを覚えておきましょう。

❷植物の体温調節のため。

ストローと一緒で、上から水分が出ていかないと根で水が吸い上げられません。そのため、植物は気孔からどんどん水蒸気を空気中に放出しているのです。また、水蒸気として水分が空気中に出ていくときに、周りの熱を奪います。これにより体温を調節しています。

気孔での気体の出入り

気孔は葉の裏側に多くある穴です。この穴を通っていろいろな気体が出入りしています。植物が行っているはたらきと、気体の出入りの関係は次の通りです。

- 呼吸…酸素が気孔から入り、二酸化炭素を気孔から出す。

- 光合成…二酸化炭素が気孔から入り。酸素を気孔から出す。

- 蒸散…水蒸気を気孔から出す。

酸素や二酸化炭素は、気孔から出入りしますが、水蒸気だけは気孔から出ていくのみであることに注意しましょう。

コメント