中学2年理科。今日のは天気分野の中の「日本の天気」について学習していきます。日本の上空には、季節により4つの気団が登場します。それぞれの気団の特徴と、どの季節にどの気団が勢力をもつのかを考えながら、日本の天気の特徴をマスターしましょう。

日本の天気に影響を与える4つの気団

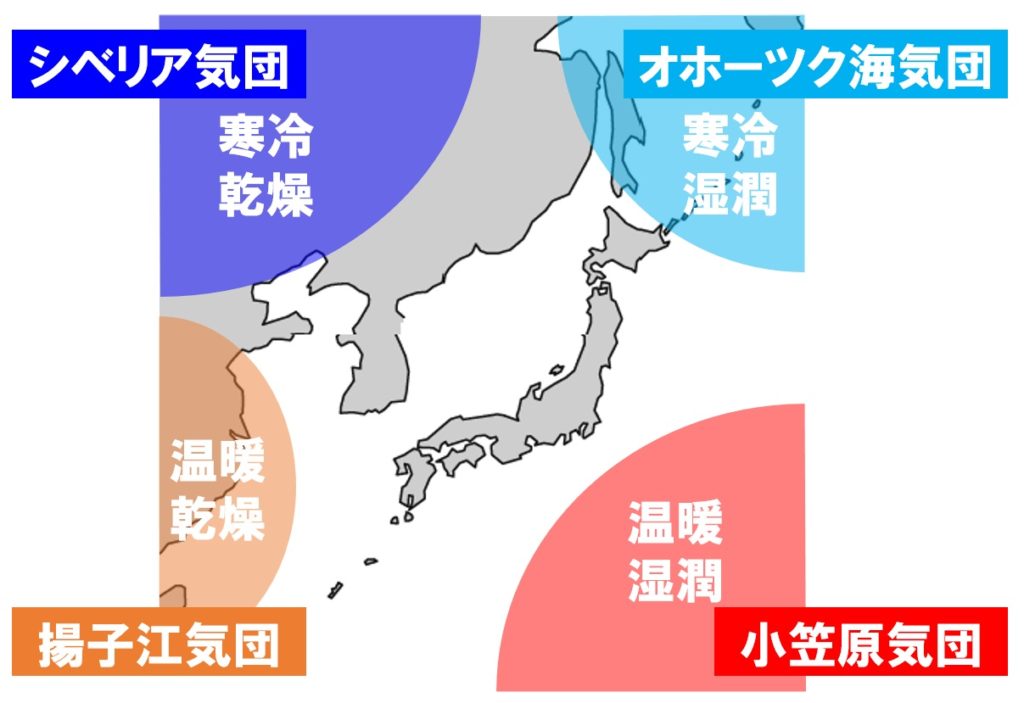

気団とは空気のかたまりのことでしたね。日本の天気に影響を及ぼす気団は、次の4つがあります。大陸上にある気団は乾燥していて、海上にある気団は湿っています。また、南にある気団は暖かく、北にある気団は冷たいのが特徴です。また、気団は高気圧であることも押さえておきましょう。

- シベリア気団…寒冷で乾燥した気団

- オホーツク海気団…寒冷で湿潤な気団

- 小笠原気団…温暖で湿潤な気団

- 揚子江気団…温暖で乾燥した気団

地図上で、どの位置の気団が何なのかをしっかりと覚えましょう。これらの気団が季節ごとに勢力を持ち、日本の天気に大きく影響を与えます。

春の天気

4月から6月頭にかけての天気です。ここで勢力を持つ気団は揚子江気団です。揚子江気団は、中国の長江(揚子江)上にある気団です。乾燥して温暖な気団です。この気団の影響で乾燥した晴れの日が続くことが多いようです。

移動性高気圧

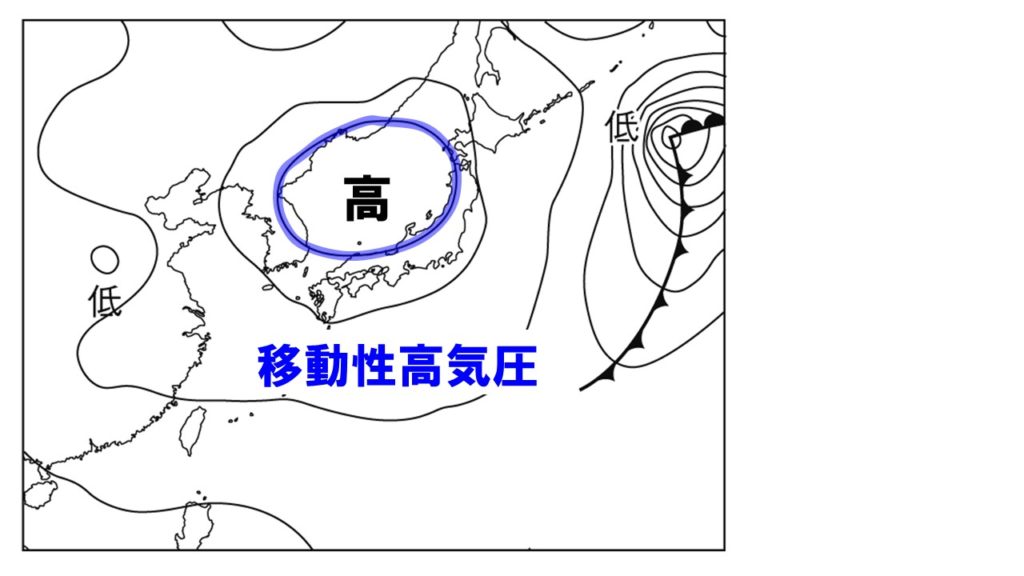

春といえば、春の「移動性高気圧」です。揚子江気団が勢力を伸ばし、北上してきます。そうすると、上空を流れる偏西風に揚子江気団がぶつかり、日本上空に高気圧が飛んできます。この高気圧を移動性高気圧と呼びます。

移動性高気圧に覆われると、3日~4日ほど乾燥した晴れの日が続きます。移動性高気圧が上空を通り過ぎると、次は低気圧がやってきます。低気圧がやってくると天気が崩れ雨の日が3日~4日ほど続きます。つまり、春の天気は移動性高気圧の影響で、周期的に移り変わることが多くなります。

移動性高気圧は「真ん丸高気圧」と覚えておきましょう。日本上空にある高気圧で真ん丸の形になっているのが移動性高気圧の目印です。

❷移動性高気圧が周期的に日本上空にやってくる。

❸周期的に天気が変化する。

梅雨の天気

春が終わると夏ですが、天気の場合はここに梅雨の季節が入ります。梅雨の天気は言うまでもなく、その特徴はわかりますね。長い間雨が降り続き、じめじめとした天気が続くのが特徴です。

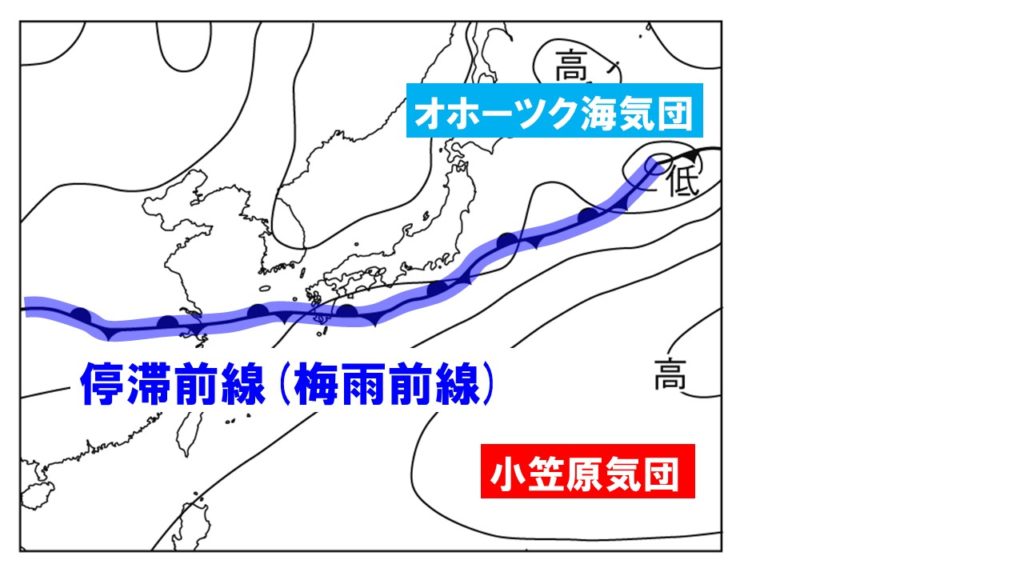

このとき、勢力も持っている気団は2つあります。オホーツク海気団と小笠原気団です。どちらも頭文字が「お」なので、「おつゆ」と覚えておきましょう。この二つの気団が日本上空でぶつかり合い、長い期間日本に雨をもたらします。

停滞前線(梅雨前線)

北から南下してきたオホーツク海気団と、南から北上してきた小笠原気団が日本の上空でぶつかります。暖気と寒気が正面からぶつかりますので、停滞前線ができます。この時期、2つの気団の勢力が同じくらいなので、なかなか前線が動きません。停滞前線付近には雨雲が発生しますので、長い間雨が続くことになります。

また、この梅雨の時期にできる停滞前線を「梅雨前線」と言ったりもします。この時期とは別に秋にできる停滞前線は「秋雨前線」と呼ばれます。

❷日本上空に停滞前線(梅雨前線)ができる。

❸長期間雨が降り続く。

夏の天気

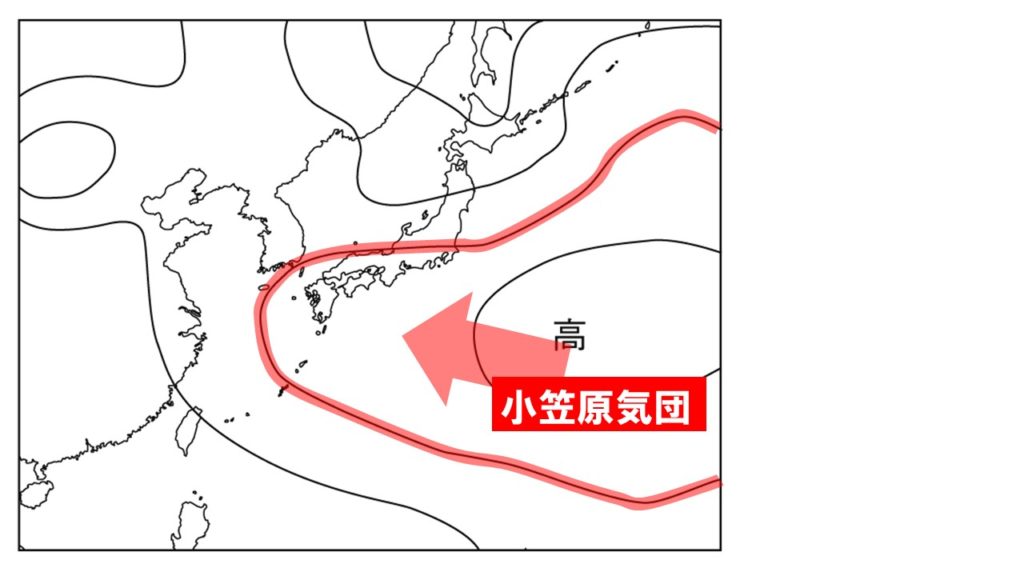

梅雨で、オホーツク海気団と小笠原気団がぶつかり合い喧嘩をしていましたが、夏になると小笠原気団の勢力が強くなり、オホーツク海気団は北に追いやられてしまいます。その結果、小笠原気団に日本上空が覆われるようになります。

夏の天気はこの小笠原気団の影響で、高温で湿った日が続くことになります。横から小笠原気団の本体である高気圧が張り出しているのが夏の天気の特徴です。

南高北低の気圧配置

夏の天気の特徴はその気圧配置です。南の海上に小笠原気団の高気圧がググっと張り出してきて、北の方には低気圧が居座ります。この気圧配置を南高北低型の気圧配置といいます。この気圧配置のとき、夏の季節風が南東の方角から吹いてくることになります。

春の移動性高気圧と、夏の小笠原気団の高気圧は判断がしにくいですが、真ん丸高気圧が春の移動性高気圧、横から張り出してきている高気圧が夏の小笠原気団だということをしっかりと覚えておいてください。

❷横(太平洋)から高気圧が日本に張り出してくる。

❸高温で湿った日が続く。

秋の天気

秋の天気は、春の天気と梅雨の天気が混ざったような天気になります。揚子江気団が勢力を持った場合は、移動性高気圧が登場し、オホーツク海気団と小笠原気団が勢力争いをすると停滞前線(秋雨前線)が日本上空にできます。

特に特徴的なのが、台風です。南の海上でできた熱帯低気圧が勢力を上げると、台風になります。この台風は夏から秋にかけて日本に襲来します。秋の天気図には台風が登場しやすいことも頭に入れておきましょう。

秋の天気はいろいろな気団が絡んでいるので、なかなかテストに出にくいです。

冬の天気

冬の天気の主役は、何といってもシベリア気団です。大陸上にある寒冷で乾燥した空気のかたまりが日本に冬の天気をもたらします。シベリア気団から吹く、北西の季節風により、日本海側は雪や雨の日が多く、太平洋側は乾燥した晴れの日が続きます

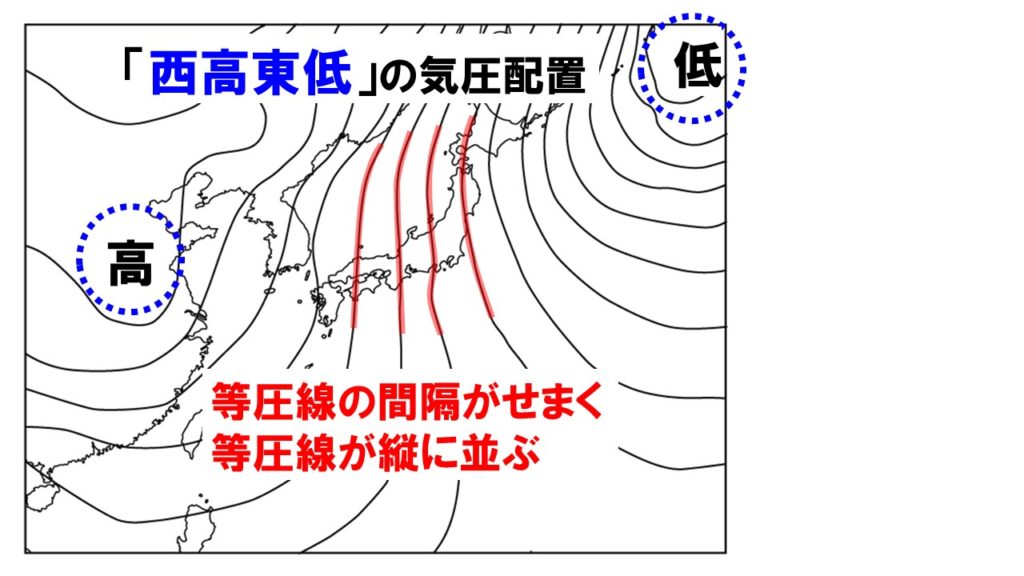

西高東低の気圧配置

冬の天気図は非常にわかりやすく、一目見ただけで判断がつきます。冬は北西の位置にシベリア気団が登場しますので、西側に高気圧、東側に低気圧が配置されます。これが西高東低の冬型の気圧配置になります。

また、日本列島上空では、等圧線が縦にせまい間隔で並び、強い風が吹きます。雲画像では、日本海上に筋状の雲が発生し、日本海側の地域に積乱雲が発生していることもわかります。

❷等圧線が縦に並び、西高東低の気圧配置になる。

❸日本海側は雨や雪、太平洋側は乾燥した晴れの日が続く。

対策問題➊ 【定期テスト対策問題】日本の天気と気団

対策問題➋ 【定期テスト対策問題】日本の季節に見られる特徴的な天気図

コメント