【定期テスト対策問題】日本の季節に見られる特徴的な天気図です。

【問題】日本の天気と季節風の問題

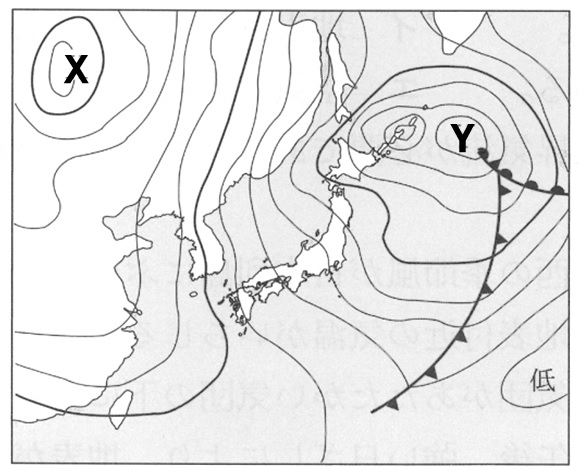

下の図は、日本のある季節に見られる特徴的な天気図を表したものである。これについて、以下の各問いに答えなさい。

(1)図の天気図が見られる季節を、次のア~エから1つ選び、記号で答えよ。

ア 春 イ 夏 ウ 秋 エ 冬

(2)図中のXとYは、高気圧と低気圧のどちらか。その組み合わせを次のア~エから1つ選び、記号で答えよ。

ア X:高気圧 Y:高気圧

イ X:高気圧 Y:低気圧

ウ X:低気圧 Y:高気圧

エ X:低気圧 Y:低気圧

(3)図の季節のとき、太平洋側ではどのような天気になることが多いか。次のア~エから1つ

選び、記号で答えよ。

ア 小笠原気団が発達し、蒸し暑い晴天の日が続く。

イ シベリア気団の影響で、冷たくかわいた北西の風がふく。

ウ 移動性高気圧の影響で、周期的に天気が変わる。

エ オホーツク海気団と小笠原気団が発達し、日本上空に停滞前線ができる。

(4)下の文中①、②の( )内から適切なものを選び、記号で答えよ。

【解答・解説】日本の天気と季節風の解答

(1)エ

等圧線が日本上空で縦に並び、その間隔もせまいです。これは冬の天気図に特徴的です。

(2)イ

冬の天気図では、日本の西側に高気圧、東側に低気圧が来ることが多いです。この気圧配置を「西高東低」に気圧配置といいます。この気圧配置になると、冬の北西の季節風が強まり、日本海側の地域では、雨や雪の日が多くなります。

(3)イ

冬の北西の季節風で、日本海側の地域には雨や雪が多量にもたらされますが、水分を降らせてしまった後の空気が流れ込む太平洋側では、乾燥した晴れの日が続きます。

(4)①ア ②イ

大陸と海洋で、あたたまりやすく冷めやすいのが大陸で、あたたまりにくく冷めにくいのが海洋です。夏の間は、大陸がすぐにあたたまり、海洋はなかなかあたたまりません。したがって大陸の方が気温が高い状態になります。冬になると、大陸はすぐに冷めますが、海洋はなかなか冷めません。したがって、海洋の方が気温が高い状態になります。

コメント