【定期テスト対策問題】日本の天気と気団です。

【対策問題】日本の季節の天気

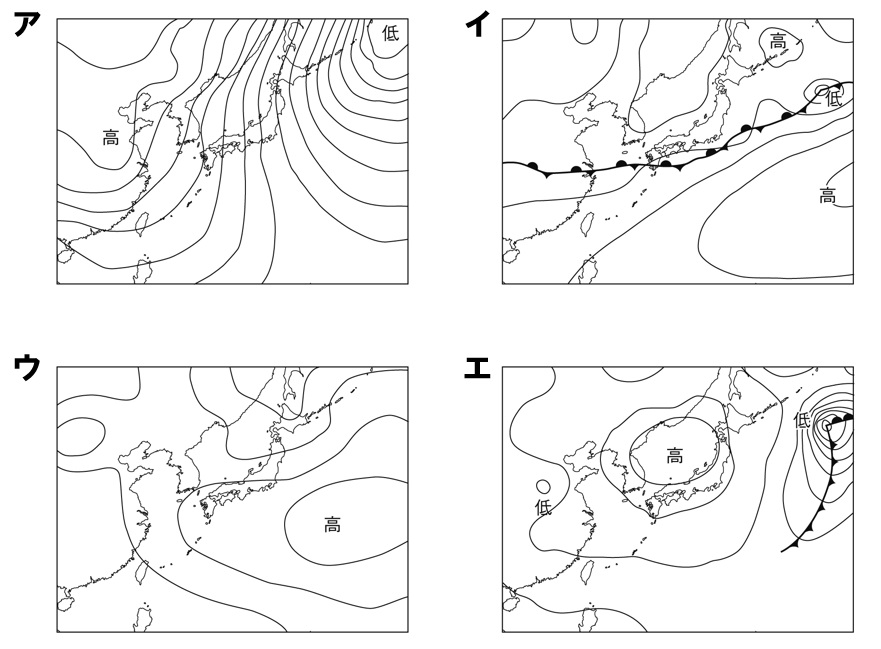

下図のア~エは、日本のある季節に見られる特徴的な天気図である。これについて次の各問いに答えよ。

(1)上図のアの天気図は、いつの季節に特徴的な天気図か。季節を答えなさい。

(2)上図のアの天気図に見られる特徴的な気圧配置を何というか。

(3)上図のアの天気図が見られる時期に勢力が大きくなる気団を何というか。

(4)上図のアの天気図のときによく見られる日本の天気を、日本海側と太平洋側についてそれぞれ簡潔に答えよ。

(5)上図のイの天気図は、梅雨時期に見られる特徴的な天気図である。日本列島上空にある前線を何前線というか。

(6)上図のイの天気図は、梅雨時期に見られる特徴的な天気図である。このとき日本列島上空では2つの気団が勢力争いをしている。何気団と何気団か。

(7)上図のウの天気図は、いつの季節に特徴的な天気図か。季節を答えなさい。

(8)上図のウの天気図が見られる時期に、高温で湿った風である季節風がふく。この時期の季節風の風向を答えよ。

(9)上図のウの天気図が見られる時期は、日射が強いので、昼から夕方にかけてある雲が発達し、お昼過ぎぐらいに雷雨になることが多い。このときできる雲を、下のア~オから1つ選び、記号で答えよ。

ア 乱層雲 イ 積乱雲 ウ 高積雲 エ 高層雲 オ 巻雲

(10)上図のエの天気図の中心付近には高気圧が見られるが、このような高気圧を特に何というか。また、この時期の日本の天気の特徴は、周期的に天気が変わることが多いことである。その理由を「高気圧」「低気圧」の語句を使って、簡潔に説明せよ。

(11)日本の天気は西から東に移り変わる。これは、日本上空に吹く風の影響による。この風を何というか。

【解答・解説】日本の季節の天気

(1)冬

等圧線が日本上空で縦に並び、西に高気圧、東に高気圧が配置されるような気圧配置は、冬によくみられる天気図である。

(2)西高東低

冬は、大陸で下降気流が生じやすく、ユーラシア大陸側(西)に高気圧、太平洋側(東)に低気圧ができます。この気圧配置を西高東低型の気圧配置といいます。

(3)シベリア気団

冬に大陸で発生する気団をシベリア気団といいます。寒冷で乾燥した空気であることがポイントです。

(4)日本海側:曇りや雨・雪の日が多く、大雪になることもある。

太平洋側:乾燥した晴れの日が続く。

冬の天気は、シベリア気団から吹く北西の季節風の影響を受けます。日本海を通ってきた冷たい風が大量の水蒸気を含み、日本海側に大量の雨や雪をもたらします。日本海側で雨や雪を降らせた空気は、日本の中央に位置する山脈を超え、太平洋側に乾燥した空気をもたらします。

(5)停滞前線

北上してきた暖気団と、南下してきた寒気団が正面からぶつかり、日本上空で動かなくなった前線を停滞前線といいます。梅雨の時期に見られる停滞前線を特に梅雨前線。秋に見られる停滞前線を秋雨前線といいます。

(6)オホーツク海気団と小笠原気団

梅雨時期は、日本上空で寒気団であるオホーツク海気団と、暖気団である小笠原気団がぶつかり停滞前線ができます。

(7)夏

太平洋側から大きく張り出してきた高気圧は小笠原気団です。小笠原気団が勢力を持ち、日本に高温多湿な気候をもたらします。

(8)南東

夏に勢力を持つ小笠原気団からは、南東の高温で湿った季節風が吹きます。これは、夏の日射で陸の方が暖まりやすく、海洋の方が暖まりにくいのが原因で、この温度差で季節風が吹いています。

(9)イ

雨をもたらす雲は、乱層雲と積乱雲である、暑い日差しで地面が熱せられ上昇気流が生じると、縦長の分厚い雲が生じます。この雲を積乱雲といいます。短い時間に狭い範囲に激しい雨をもたらします。にわか雨や夕立の原因はこの雲になります。

(10)高気圧と低気圧が交互に通過するから。

真ん丸の高気圧で、日本上空を流れる偏西風に乗ってやってくる高気圧を、移動性高気圧といいます。移動性高気圧に覆われると、4~5日間ほどおだやかで安定した晴れの日が続きます。移動性高気圧が通り過ぎると低気圧が日本上空になってきて4~5日間ほどぐずついた天気になります。

(11)偏西風

日本上空には常に西から東に向かって偏西風が吹いています。したがて、日本の天気は西から東に移り変わるのです。

コメント