【定期テスト対策問題】音の高低や振動数の問題です。

ポイント 【中1理科】音の性質のポイント

【対策問題】音の高低や振動数

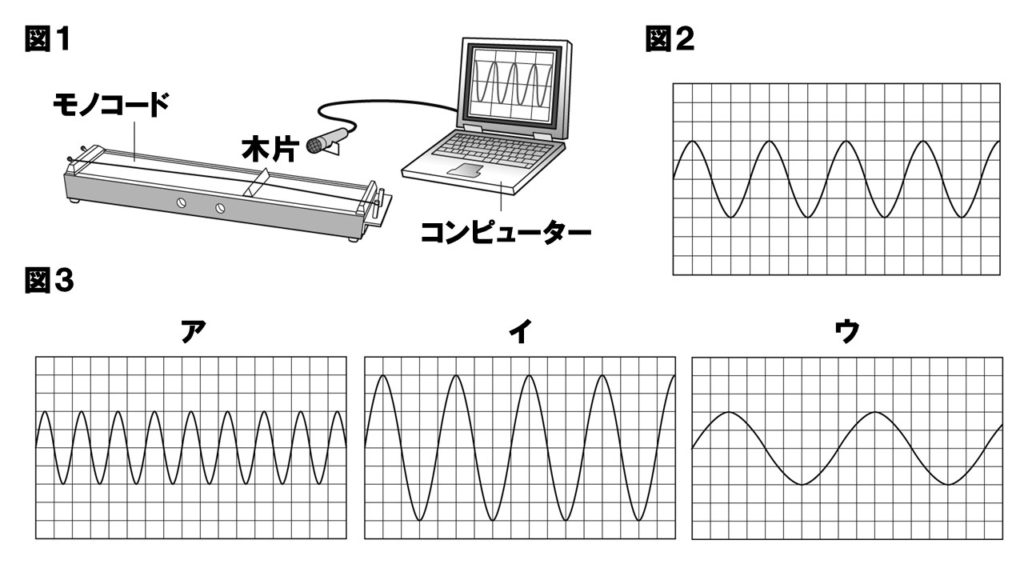

[問題]下の図1のように、モノコードを使っていろいろに条件を変え、弦を弾く実験を行った。あとの各問いに答えよ。

【実験】

①細い弦をモノコードにセットし、図1の位置に木片を置いて弦を弾いて音を出し、音の大きさ、音の高さ、コンピューターに表示される波形を調べた。図2は、このときコンピューターに表示された波形のようすである。

②次に、モノコードにセットする弦の太さや木片の位置を変え、弦を弾いたときに出る音をコンピューターに通して観察した。図3は、このとき観察された波形のようすを表している。

(1)実験①において、弦を1回だけ弾いたとき、聞こえた音の大きさしだいに小さくなっていったが、音の高さは一定で変わらなかった。このことから、弾いたあとの弦における、振動数の変化、振幅の変化について、どのようなことがわかるか。それぞれ簡潔に答えよ。

(2)図3のア~ウの中で、実験①と同じ弦を弾いて出た音の波形はどれか。記号で答えよ。

(3)図3のア~ウの中で、実験①の弦よりも太い弦を弾いたものはどれか。記号で答えよ。

(4)図2のグラフの横軸の1目盛りが0.001秒を表している場合、実験①で弾いた弦の振動数は何Hzになるか。

【解答・解説】音の高低や振動数の問題

(1)振動数:変化なし。 振幅:小さくなった。

同じ弦から出た音なので、音の高低は変化しません。したがって振動数は変化していません。時間が経つにつれて音の大きさが小さくなっているので、振幅は小さくなっています。

(2)イ

実験①と同じ弦を弾いた場合、音の高さが同じになります。したがって、振動数が変化していないイが、実験①と同じ弦になります。振幅が大きいので実験①の弦を強く弾いたこともわかります。

(3)ウ

太い弦を弾いた場合、音の高さが低くなります。低い音の振動数は少なくなるので、グラフの山の数が少ないウが答えになります。

(4)250Hz

図2の横軸の1目盛りが0.001秒なので、1回振動するのに0.004秒かかることがわかります。振動数は1秒間に振動する回数ですので、

0.004秒:1回=1秒:x回

x=250

振動数は250Hzになります。

コメント