中学1年理科。今日は植物分野最後の関門、植物の分類について学習します。ここは植物の分類の基準と、どんな植物がどのグループに入るのかを覚えなくてはなりません。

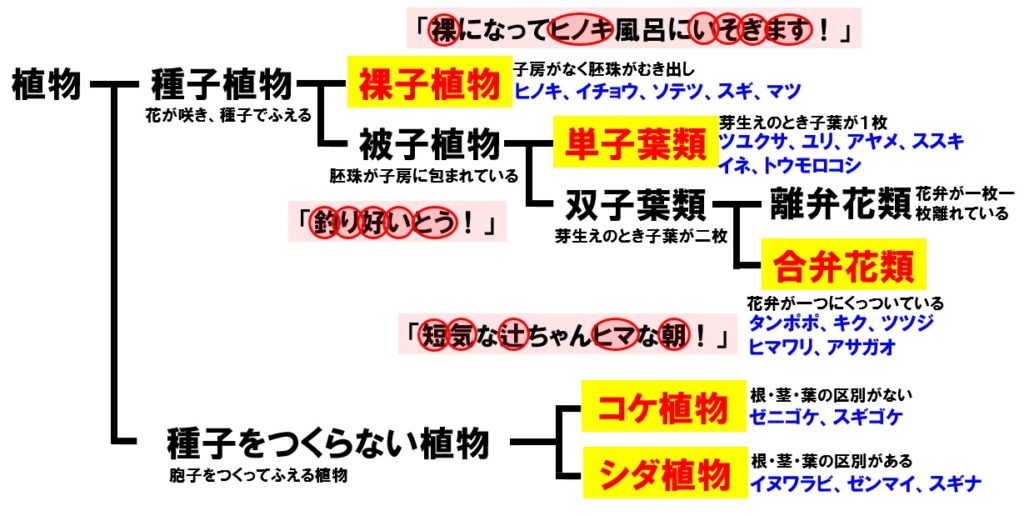

植物の分類

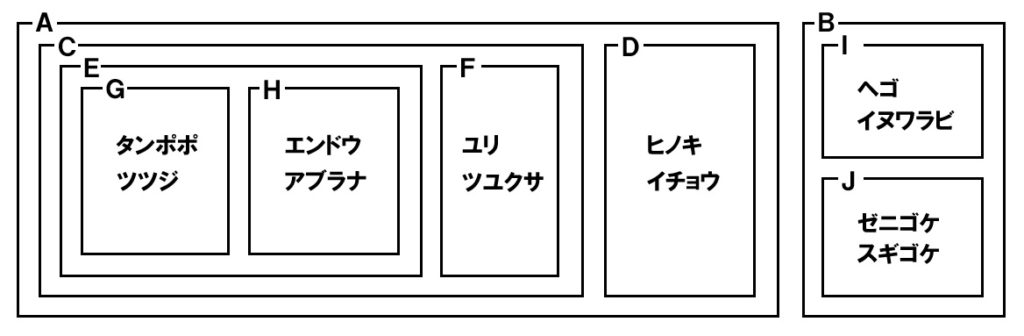

中学校で学習した植物が一気に登場する単元です。どの植物がどのグループに入るのかをしっかりと覚えてください。下の図をまずはながめてください。一気に覚えるのは大変ですので、一つ一つゆっくりと覚えていきましょう。

赤で書かれたグループにどんな植物があるのかをしっかりと覚えることがポイントです。

種子植物と種子をつくらない植物

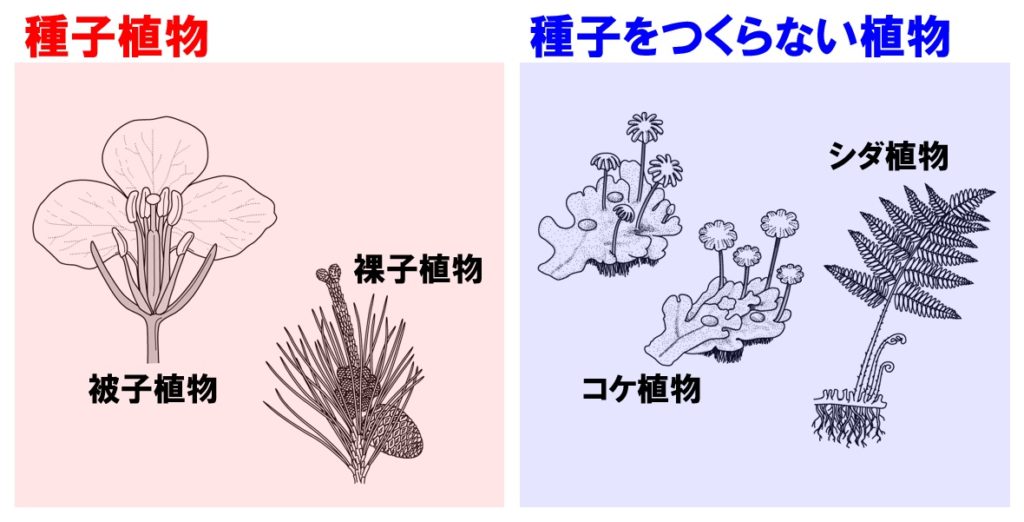

植物を、まず大きく2つに分類します。その基準は、なかまをふやすために種子をつくるかどうかです。種子をつくってなかまをふやす植物を「種子植物」。種子ではなく胞子でなかまをふやす植物を「種子をつくらない植物」といいます。

- 種子植物:「花が咲き、種子でなかまをふやす植物」

- 種子をつくらない植物:「胞子でふえる植物」

種子をつくらない植物を覚える!

中学校で学習する種子をつくらない植物は、「シダ植物」と「コケ植物」です。ともに胞子をつくってなかまをふやします。根・茎・葉の区別があるか、維管束があるかなどの違いがあります。

種子をつくらない植物であるシダ植物とコケ植物には次のような植物があります。

- シダ植物:シダ、イヌワラビ、ゼンマイ、スギナ

- コケ植物:ゼニゴケ、スギゴケ

被子植物と裸子植物

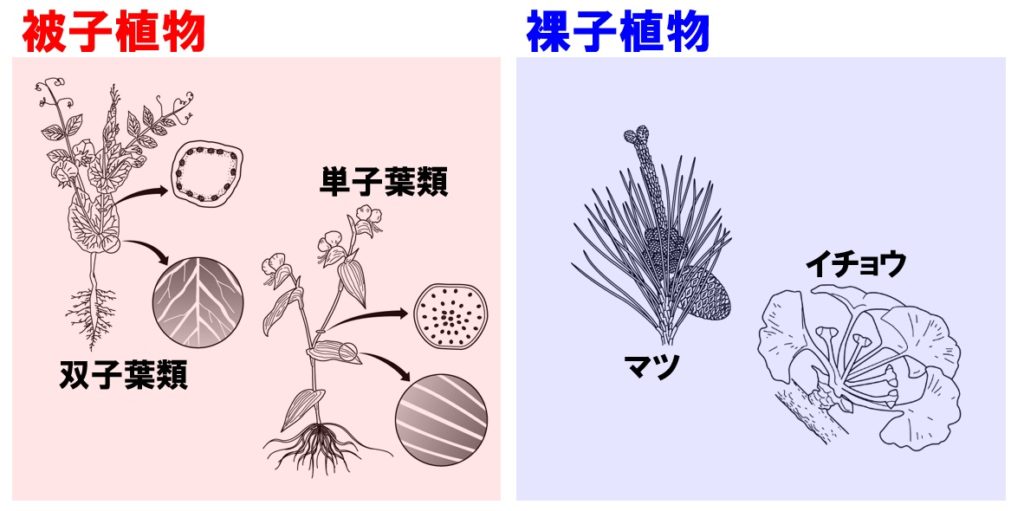

ともに種子植物ですが、将来種子になる胚珠が子房に包まれているか包まれていないかで、「被子植物」と「裸子植物」に分類されます。被子植物が胚珠が子房に包まれており、裸子植物は、子房がなく胚珠がむき出しになっています。

- 被子植物:「胚珠が子房に包まれている植物」

- 裸子植物:「子房がなく胚珠がむき出しの植物」

裸子植物を覚える!

ここでは、テストや入試に出題される裸子植物をしっかりと覚えましょう。次の裸子植物を覚えれば十分です。

ヒノキ、イチョウ、ソテツ、スギ、マツ

覚え方は「裸になってヒノキ風呂にいそぎます!」です。「裸(裸子植物)になってヒノキ(ヒノキ)風呂にい(イチョウ)そ(ソテツ)ぎ(スギ)ます(マツ)!」になります。

単子葉類と双子葉類

裸子植物はそれ以上分類しませんが、被子植物はさらに「単子葉類」と「双子葉類」に分類されます。単子葉類は芽生えのとき子葉が1枚の植物で、双子葉類は芽生えのとき子葉が2枚の植物になります。

- 単子葉類:「芽生えのとき子葉が1枚の植物」

葉脈は平行脈、根はひげ根、維管束はバラバラが特徴です。 - 双子葉類:「芽生えのとき子葉が2枚の植物」

葉脈は網状脈、根は主根と側根、維管束は輪状が特徴です。

単子葉類を覚える!

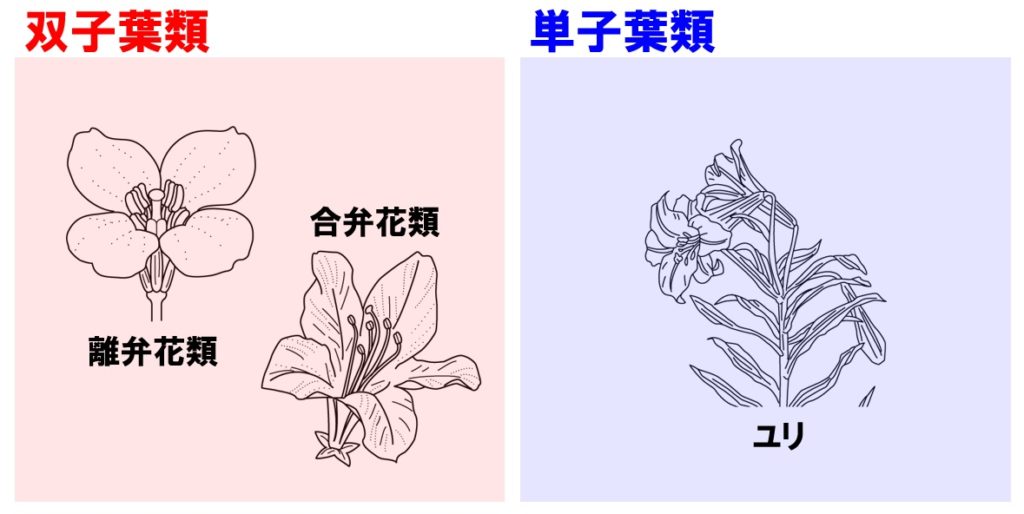

双子葉類はさらに分類されますので、ここでは覚える必要はありませんが、単子葉類にどんな植物があるのかをしっかりと覚えましょう。

ツユクサ、ユリ、アヤメ、ススキ、イネ、トウモロコシ、スズメノカタビラ

葉脈が平行脈である植物は単子葉類になります。

覚え方は「釣り好いとう!」です。「釣(ツユクサ)り(ユリ)好(ススキ)い(イネ)とう(トウモロコシ)!」になります。

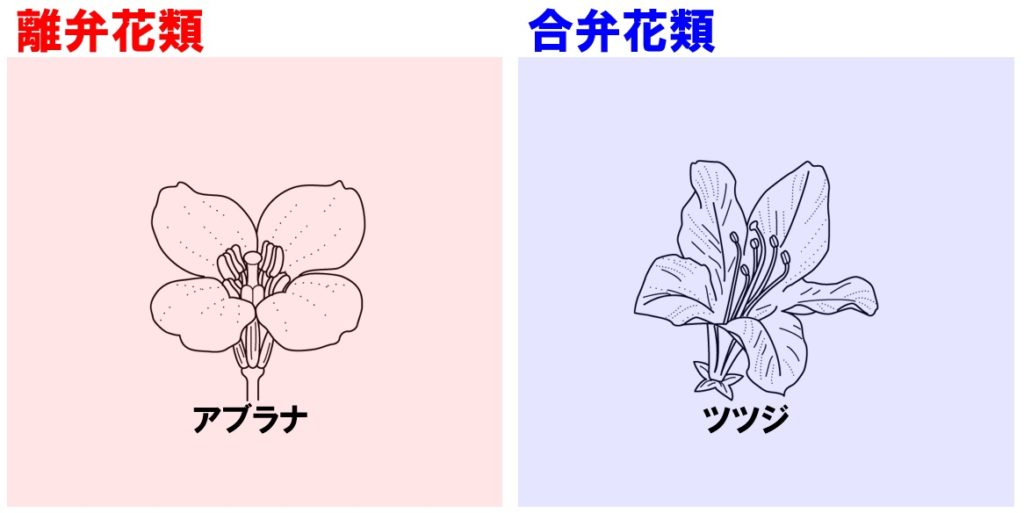

合弁花類と離弁花類

双子葉類はさらに花弁のようすで分類されます。花弁が1つにくっついているか花弁が1枚1枚離れているかによって、「合弁花類」と「離弁花類」に分類されます。

- 合弁花類:「花弁が1つにくっついている植物」

- 離弁花類:「花弁が1枚1枚離れている植物」

合弁花類を覚える!

テストや入試に出る合弁花類を覚えることが大切です。見た目では判断しにくい植物もありますので、しっかりと暗記しましょう。

ツツジ、タンポポ、アサガオ、ヒマワリ、キク

離弁花類はこれまでに登場しなかった植物たちです。種子をつくらない植物でもなく、裸子植物、単子葉類、合弁花類ではない植物が離弁花類だと割り切って考えましょう。

覚え方は「短気な辻ちゃんヒマな朝」です。「短(タンポポ)気(キク)な辻(ツツジ)ちゃんヒマ(ヒマワリ)な朝(アサガオ)」になります。

【確認問題】植物の分類

次の図は、植物をいくつかの特徴によってA~Gグループに分類したものである。それぞれのグループの特徴を、下のア~コからそれぞれ一つずつ選び、記号で答えよ。

ア 胚珠が子房の中にある。 イ 胚珠がむき出し。 ウ 種子でふえる。

エ 胞子でふえる。 オ 花弁が離れている。 カ 花弁がくっついている。

キ ひげ根を持つ。 ク 主根・側根を持つ。 ケ 胞子でふえ維管束がある。

コ 維管束がない。

【解答】植物の分類

A:ウ

Aは種子植物です。

B:エ

Bは種子をつくらない植物です。

C:ア

Cは被子植物です。

D:イ

Dは裸子植物です。

E:ク

Eは双子葉類です。

F:キ

Fは単子葉類です。

G:カ

Gは合弁花類です。

H:オ

Hは離弁花類です。

I:ケ

Iはシダ植物です。

J:コ

Jはコケ植物です。

ある程度覚えたところで、次は問題演習です。

演習問題 【定期テスト対策問題】植物の特徴をもとにした分類問題

コメント