中学1年理科。今日は火山について学習します。火口から出る火山噴出物や、火山の形と噴火のようす、マグマが冷えてできる火成岩についても学習します。

火山と火山噴出物

日本は、世界でも有数の火山大国です。日々ニュースで火山の噴火情報が流れています。まずは、火山の火口から出てくる火山噴出物について学習していきましょう。

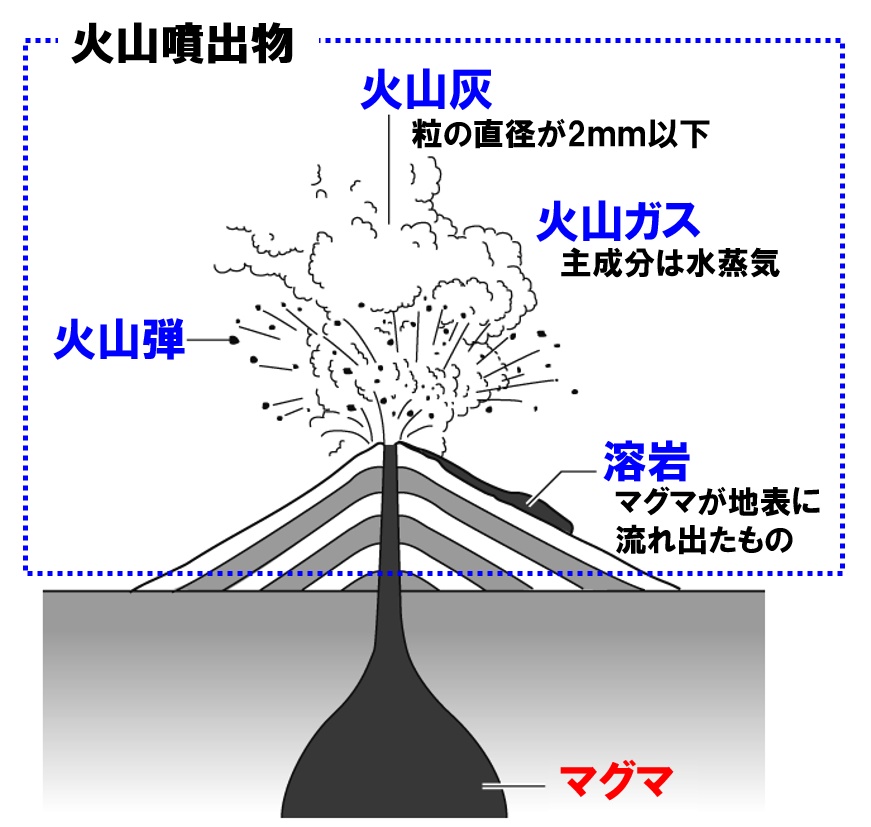

火山噴出物とは、火山の火口から出てくるもの全ての総称です。火山噴出物のもととなるものは、地下で高温の状態のマグマになります。中学校で覚えるべき火山噴出物には、次の4つがあります。

溶岩

溶岩は、マグマが地表にふき出したものです。溶岩は非常に高温で、800℃から1200℃ほどの温度になっています。どろどろと解けた状態でも、固まってしまった状態でもマグマと言われる点に注意しましょう。もちろん、もととなるものはマグマです。

火山弾

火山弾は、ある程度の大きさを持った溶岩などのかたまりが飛んでくるものです。家屋などを破壊してしまうような威力があります。マグマがちぎれて空気中でラグビーボールのような形になります。直径65mm以上の大きさで、火口から数kmも離れた場所まで飛んでいくこともあります。

火山弾と似たものに火山れきというものがありますが、火山れきは粒の直径が2mm以上の火山噴出物のことをいいます。

火山灰

火山灰は、火口から出てくる火山噴出物の中で、粒の直径が2mm以下のものをいいます。粒が細かいので、空高く吹き上げられ、広い範囲に降り積もります。日本の上空には常に西から東にふく偏西風が流れているので、火口から東側に火山灰が降り積もります。

火山灰などが降り積もって固まった岩石が凝灰岩になります。過去に火山の噴火があったことを示す堆積岩ですね。

火山ガス

火山から出るガスを火山ガスといいます。火山ガスの主成分は水蒸気で、約95%は水蒸気が噴出しているといわれます。

残りは二酸化炭素や、有毒な硫化水素です。火山の周辺で卵が腐ったような臭いがするのは、硫化水素が出ているからです。有毒な気体ですので、吸いすぎに注意しましょう。

マグマが冷えてできる火成岩

火成岩とは、マグマが冷えてできる岩石です。火成岩には、大きく分けて次の2種類があります。

- 深成岩…マグマが地下深くで、ゆっくり冷えてできる火成岩

- 火山岩…マグマが地表や地表付近で、急に冷えてできる火成岩

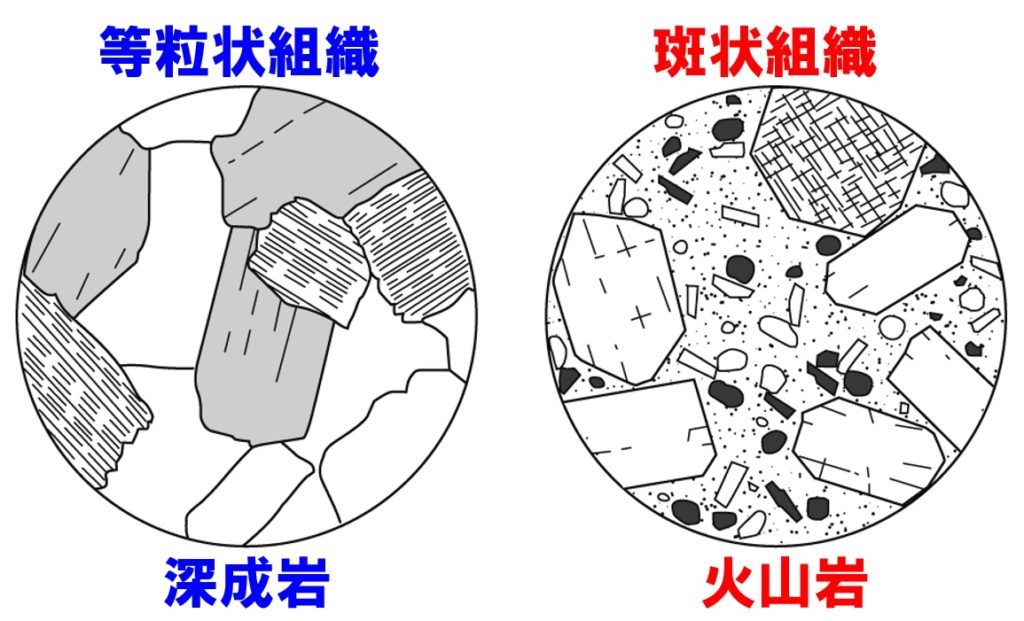

深成岩と火山岩は、冷え固まり方が異なるので、岩石のつくりに違いが見られます。

- 深成岩→等粒状組織

マグマが地下深くでゆっくり冷え固まるので、鉱物の結晶が大きく成長する。 - 火山岩→斑状組織

マグマが地表付近で急に冷え固まるので、鉱物の結晶が成長しない。

結晶部分の「斑晶」と、ガラス質部分の「石基」からなる。

火成岩の鉱物で火山のようすがわかる

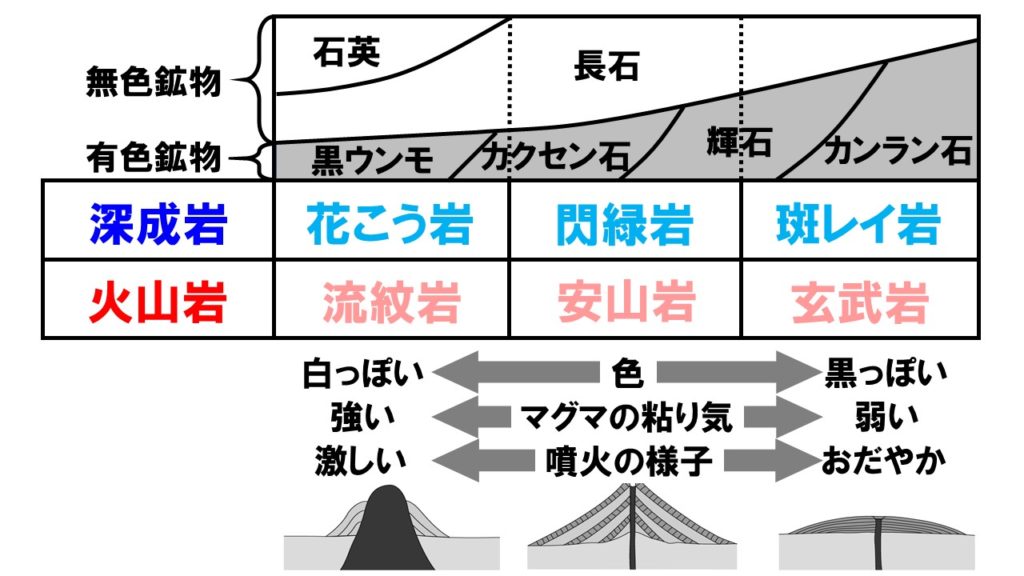

マグマが冷えてできる岩石を火成岩といいました。この火成岩の材料となるのは、マグマの中に含まれる鉱物です。鉱物の含まれかたによって、マグマの色や粘り気が異なってきます。

鉱物には、黒っぽい鉱物である有色鉱物と、白っぽい鉱物である無色鉱物があります。

- 無色鉱物…白っぽい鉱物、次の2つがある。

①石英…無色透明か白色で、ガラス質の鉱物。たたくと不規則に割れる。

②長石…白色かうすい桃色で、ほとんどの岩石に含まれる。たたくと一定方向に割れる。 - 有色鉱物…黒っぽい鉱物、次の4つがある。

①カンラン石…緑褐色で、丸みのあるガラス状の鉱物。

②輝石…暗緑色で、短い柱状か短冊状。

③カクセン石…緑黒色で、長い柱状か針状。

④黒ウンモ…黒色で、うすくはがれる。

火成岩と鉱物、火山の関係は次の表で一気に覚えます。表の上に書いてあるグラフは、鉱物の割合を表すグラフです。

深成岩は3種類あります。

- 花こう岩(カコウガン)

- 閃緑岩(センリョクガン)

- 斑レイ岩(ハンレイガン)

火山岩も3種類あります。

- 流紋岩(リュウモンガン)

- 安山岩(アンザンガン)

- 玄武岩(ゲンブガン)

表の左側に行けば行くほど、無色鉱物の割合が多くなるので白っぽい岩石であることを表しています。逆に右側にけば行くほど、有色鉱物の割合が多くなるので黒っぽい岩石になることがわかります。

また、白っぽい岩石をつくるマグマは粘り気が強く、火山も縦に盛り上がった構造になります。この火山は非常に激しい噴火を起こします。

黒っぽい岩石をつくるマグマは粘り気が弱く、火山は平べったい構造になります。この火山は溶岩の流出を繰り返すようなおだやかな噴火をします。

マグマの粘り気と火山

マグマの粘り気で火山の形が変わることは説明しましたが、どんな火山があるのかを最後に覚えましょう。

- マグマ粘り気が強い火山(鐘状火山)

昭和新山、有珠山、平成新山、雲仙普賢岳 - マグマの粘り気が中間の火山(成層火山)

富士山、桜島、浅間山 - マグマの粘り気が弱い火山(楯状火山)

三宅島、三原山、キラウエア、マウナロア

〇〇新山は鐘状火山、三〇〇やカタカナの山は楯状火山になるのも覚え方のヒントですね。

火成岩の覚え方・鉱物の覚え方

様々な火成岩が登場したので、覚えるのが大変ですが、ここは語呂合わせで覚えましょう。

『新幹線はカリアゲ!』

- 新…深成岩

- 幹…花こう岩

- 線…閃緑岩

- は…斑レイ岩

- カ…火山岩

- リ…流紋岩

- ア…安山岩

- ゲ…玄武岩

鉱物の中の有色鉱物は、グラフの右側から『換気扇真っ黒!』で覚えましょう。

- 換…カンラン石

- 気…輝石

- 扇…カクセン石

- 真っ黒…黒ウンモ

対策問題 【定期テスト対策問題】火山と火成岩の問題

コメント