中学2年理科。今日は天気の分野の中でも計算が必要な分野である飽和水蒸気量について学習します。湿度を計算したり、露点を求めたりする問題をマスターしましょう。

飽和水蒸気量と湿度や露点の求め方

天気の中でも計算が必要な分野になります。面倒な小数の割り算をしないといけないところですが、計算ミスの無いように練習を積み重ねてください。ここでは次のことができるようになってください。

- 飽和水蒸気量などの用語を覚える

- 飽和水蒸気量のグラフを読める

- 湿度の計算ができる

- 露点を求められる

- 生じる水滴の量を求められる

以上の5点です。ここまでできればこの単元は8割マスターです。

飽和水蒸気量などの基本用語

まずは、飽和水蒸気量の計算問題で登場する基本的な用語を覚えましょう。用語がわからないと何を求めたらいいのかがわかりません。用語単体で出題されることも多くみられるのでしっかりと意味まで覚えましょう。

飽和水蒸気量

飽和水蒸気量(ほうわすいじょうきりょう)とは、空気1㎥中に含むことのできる最大の水蒸気量をいいます。飽和水蒸気量は気温が高いほど大きくなり、気温が低いほど小さくなります。気温が高いほど洗濯物が乾きやすいのはこのためです。

凝結

水蒸気が水滴(水)に変わる現象を凝結(ぎょうけつ)といいます。冬の寒い日に窓ガラスの内側に水滴がついているのは、部屋のあたたかい空気が冷やされ、凝結して水滴に変わったからです。

露点

水蒸気が凝結して水滴に変わり始める温度です。「〇〇点」ですので気温を指していることに注意してください。空気中に含まれる水蒸気が多いほど露点は高くなり、水蒸気が少ないほど露点は低くなります。

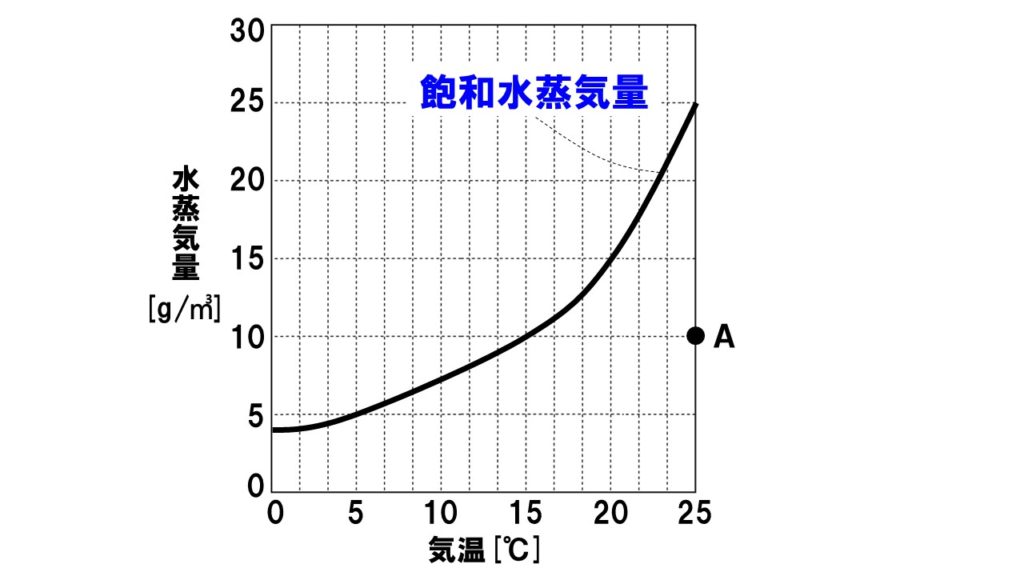

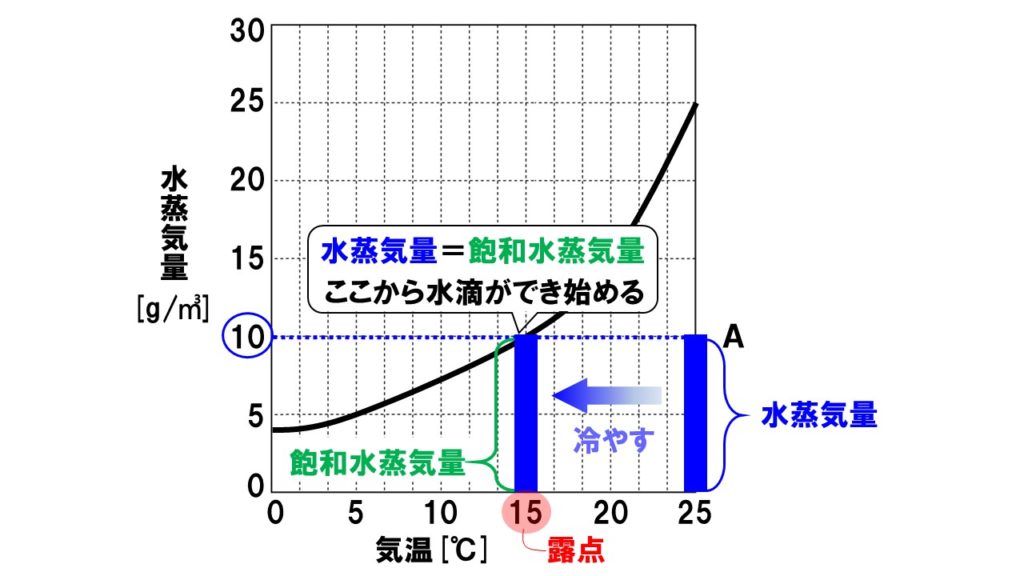

飽和水蒸気量のグラフ

飽和水蒸気量は、空気1㎥中に含むことのできる水蒸気の最大の量のことでした。気温が高くなると大きくなり、低くなると小さくなります。次のような曲線で表されます。

計算しやすいように、ここでは実際の飽和水蒸気量ではない数字を使っています。

❷気温が下がる→飽和水蒸気量が小さくなる

これは非常に大切です。記述問題で使います。

飽和水蒸気量に関する計算問題

この飽和水蒸気量のグラフに関する計算問題などをまとめてみました。特に湿度や露点を求めさせる問題は頻出です。

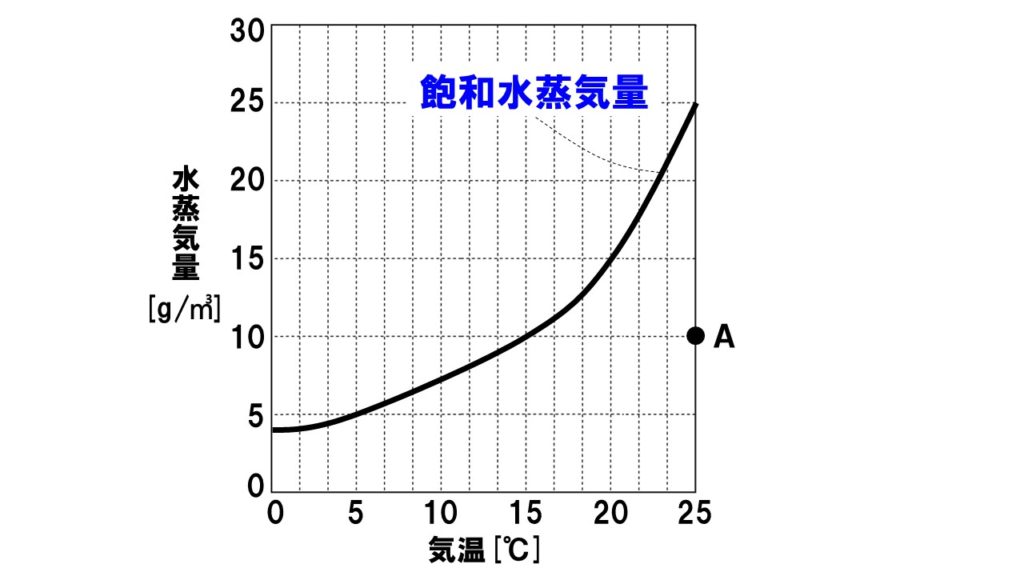

下のグラフを見てください。Aという空気があります。

- 気温…25℃

- 水蒸気量…10g/m³

- 飽和水蒸気量…25g/m³

g/m³とは1m³中に何g水蒸気が入るかを表しています。

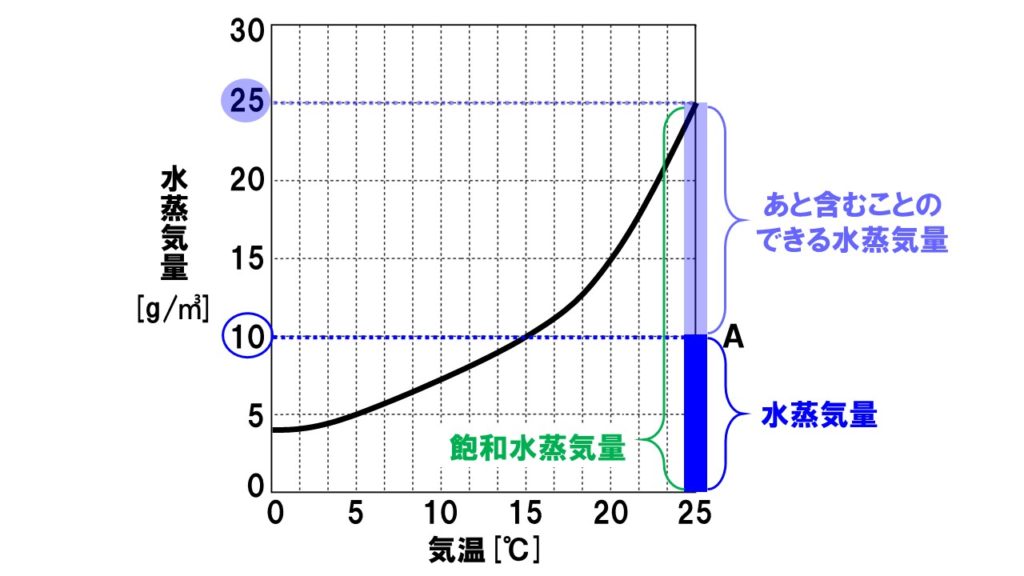

空気1m³中にあと何gの水蒸気を含めるか

まず計算で出てくるのが、「空気1㎥中にあと何gの水蒸気を含めるか?」という問題です。これは簡単な引き算で求めることができます。

飽和水蒸気量-実際の水蒸気量=あと含むことのできる水蒸気量

25g-10g=15g

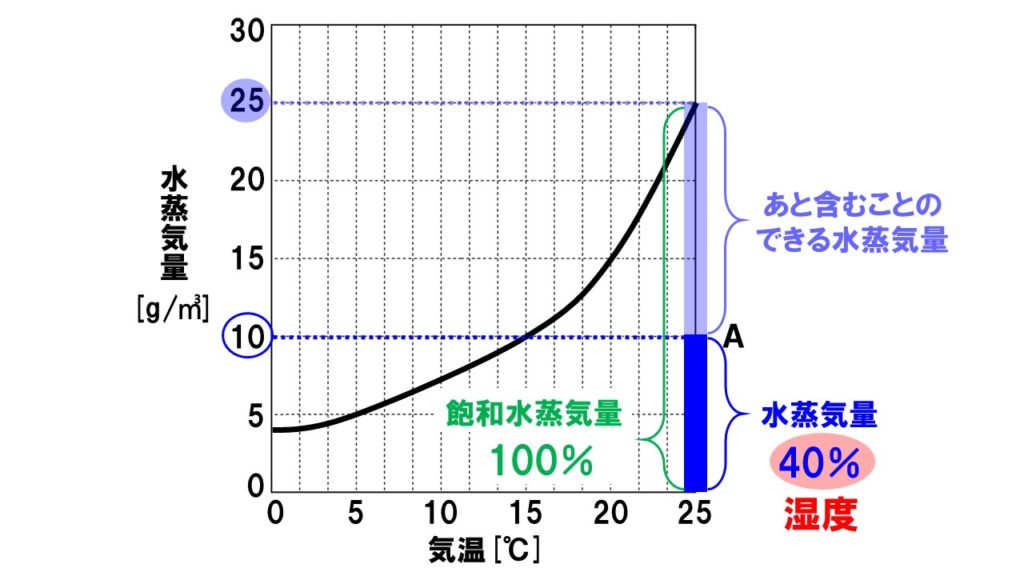

湿度の計算

次に登場するのが、非常に重要な湿度の計算です。乾湿計で湿度を読み取る問題もありましたが、ここでは計算で求めます。

湿度は、飽和水蒸気量をもとにしたとき(100%にしたとき)に、実際の水蒸気量が何%になるかを表したものです。したがって湿度は次の式で求めることができます。

空気Aの湿度を実際に求めてみましょう。

空気Aの水蒸気量が10g/㎥、飽和水蒸気量が25g/㎥なので、

湿度=10/25 ×100

40%だと計算できます。

実際は割り切れずに小数で答えが出てくるので、四捨五入する位置を間違えないようにしましょう。

露点の求め方

湿度の計算ができるようになると、次は露点を求める練習をしましょう。露点とは、水蒸気が凝結して水滴になるときの温度でしたね。

露点を求めるときは空気を冷やします。グラフの場合、水蒸気量を棒グラフで書き込み、その棒グラフを左にずらして露点を求めてください。

棒グラフが飽和水蒸気量のグラフにぶつかったところの気温が露点となります。

したがって空気Aの露点は15℃です。

露点になったとき、飽和水蒸気量と実際の水蒸気量が等しくなっています。このとき湿度は100%になっていることも押さえておきましょう。

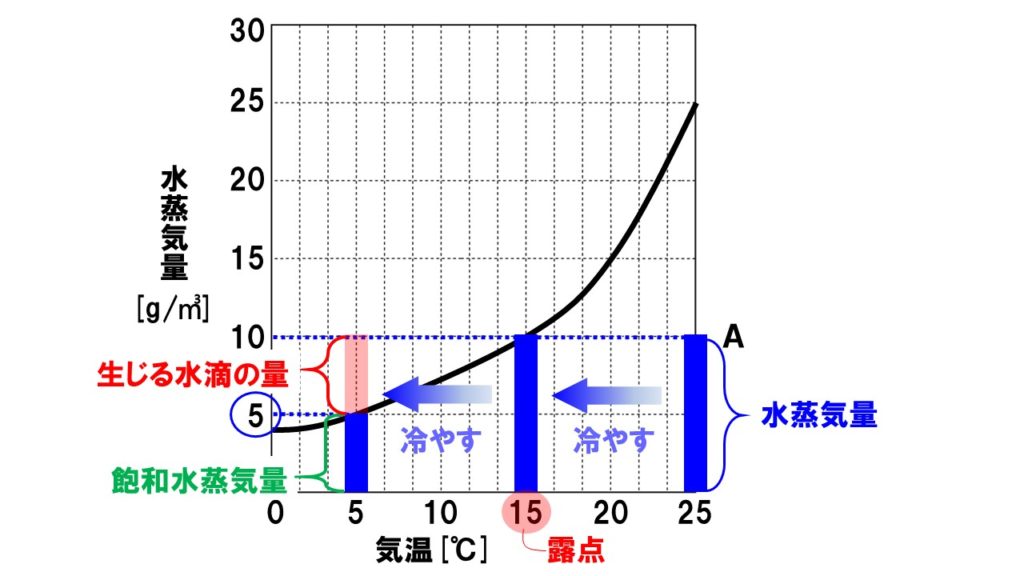

生じる水滴の求め方

最後は、水蒸気が凝結して生じる水滴の量です。これ棒グラフをずらしながら考えていきましょう。

グラフから、5℃の飽和水蒸気量は5g/㎥です。含まれていた水蒸気量は10g/㎥でしたので、

10g-5g=5g

5gの水蒸気が水滴となって生じます。

以上が飽和水蒸気量に関する計算の基本です。

コメント

[…] ネットだけで高校受験合格勉強サイトFukuuExam中2理科「飽和水蒸気量の計算」湿度や露点の求め方http://exam.fukuumedia.com/rika2-45/中学2年理科。今日は天気の分野の中でも計算が必要な分 […]