中3理科。仕事の学習が終わったら、次はエネルギーの学習になります。まずは、エネルギーとは何なのかを学習し、位置エネルギーと運動エネルギーの和である力学的エネルギーを学習します。空気の抵抗や摩擦がはたらかない場合、力学的エネルギーが保存される計算問題にも挑戦しましょう。

エネルギーとは

エネルギーとは、他の物体に対して仕事をする能力になります。簡単にいうと、エネルギーを持っていると、他の物体にダメージを与えることができるということです。

例えば、運動している車を考えましょう。この車にぶつかることで、人はダメージを受けます。車によって力を受けた向きに移動させられるはずです。ということは、動いている車はエネルギーを持っていることになります。

いろいろなエネルギー

エネルギーには様々なものがありあす。次のエネルギーはよく出てくるので覚えておきましょう。

- 位置エネルギー…基準面より高いところにある物体が持つエネルギー。

- 運動エネルギー…運動している物体がっ持つエネルギー。

- 電気エネルギー…電流が流れている物体や電圧をもっている物体がもつエネルギー。

- 熱エネルギー…熱を持つ物体がもつエネルギー。

- 光エネルギー…光を放つ物体が持つエネルギー。

- 音エネルギー…音を放つ物体が持つエネルギー。

- 化学エネルギー…化学変化を起こすことができる物体が持つエネルギー。

このうち、位置エネルギーと運動エネルギーの和を、力学的エネルギーといいます。

位置エネルギー

位置エネルギーとは、基準面よりも高い位置にある物体が持つエネルギーです。高い場所にある物体は、落下することで他の物体にダメージを与えることができます。鉄球が手元にあっても怖くはありませんが、自分の頭上にあれば恐怖を感じますよね。これは鉄球が高い位置にあり、エネルギーを持っているためです。

では、どのような物体がより大きい位置エネルギーを持っているのでしょうか。どんな物体が頭の上に落ちてきたら怖いか考えましょう。どんな物体が怖いかといえば、より高い場所にある物体で、質量が大きい物体ではないでしょうか。重ければ重いほど、高い場所にあればあるほど頭上に落ちたときのダメージは大きくなるはずです。つまり、位置エネルギーは、物体の高さと質量に比例して大きくなるのです。

❷高さが高いほど大きくなる。(高さに比例する)

❸質量が大きいほど大きくなる。(質量に比例する)

位置エネルギーの確認問題

2mの高さから質量5㎏の物体を床の釘に落下させた場合、釘が1cm床にめり込んだ。次の場合、釘は何cm床にめり込むか。

(1)2mの高さから質量10㎏の物体を床の釘に落下させたとき。

(2)6mの高さから質量5㎏の物体を床の釘に落下させたとき。

(3)4mの高さから質量10㎏の物体を床の釘に落下させたとき。

解答

(1)2cm

質量が2倍になっているので、位置エネルギーも2倍になります。

(2)3cm

高さが3倍になっているので、位置エネルギーも3倍になります。

(3)4cm

質量が2倍、高さが2倍になっているので、位置エネルギーは2倍×2倍=4倍になります。

位置エネルギーの計算方法

位置エネルギーは計算によっても求めることができます。基準面にある物体は位置エネルギーを持っていません。この物体に重力に逆らって仕事をしてあげると、その分物体は位置エネルギーを持つことになります。仕事は、力の大きさ[N]×移動距離[m]で求めることができます。したがって、位置エネルギーは次の計算式で求めることができます。

位置エネルギー[J]=物体の重さ[N]×高さ[m]

運動エネルギー

運動エネルギーとは、運動している物体が持つエネルギーです。動いてる物体にぶつかると痛いですよね。動いている物体があなたにダメージを与えているからです。

では、どのような物体がより運動エネルギーを持っているのでしょうか。ボールがぶつかっても痛い程度で済みますが、これが車となるとそうはいきません。交通事故で命を落とすことさえあります。さらに、速いスピードで運動している物体ほど、ぶつかった衝撃は激しくなります。つまり、運動エネルギーは、物体の質量に比例し、物体の速さが速ければ速いほど大きくなります。

ちなみに、運動エネルギーは、物体の速さの2乗に比例する関係になります。速さが2倍になると、運動エネルギーは2の2乗倍の4倍、速さが3倍になると運動エネルギーは3の2乗倍の9倍にもなるのです。

❷物体の質量が大きいほど大きくなる。(質量に比例する)

❸物体の速さが速いほど大きくなる。(速さの2乗に比例する)

運動エネルギーの確認問題

質量1㎏の物体が10m/sで壁の釘にぶつかった場合、釘が1cm壁にめり込んだ。次の場合、釘は何cm壁にめり込むか。

(1)質量3㎏の物体が10m/sで壁の釘にぶつかったとき。

(2)質量1㎏の物体が30m/sで壁の釘にぶつかったとき。

(3)質量3㎏の物体が20m/sで壁の釘にぶつかったとき。

解答

(1)3cm

質量が3倍になっているので、運動エネルギーも3倍になります。

(2)9cm

速さが3倍になっているので、運動エネルギーは3の2乗倍になります。

(3)12cm

質量が3倍、速さが2倍になっているので、運動エネルギーは、3倍×2の2乗倍=12倍になります。

運動エネルギーの計算方法

運動エネルギーは計算によっても求めることができます。詳しい内容は高校の物理で学習しますので、公式のみ紹介します。

運動エネルギー[J]=1/2×質量[㎏]×速さ[m/s]×速さ[m/s]

次は、位置エネルギーと運動エネルギーの和である力学的エネルギーについて学習します。

力学的エネルギー

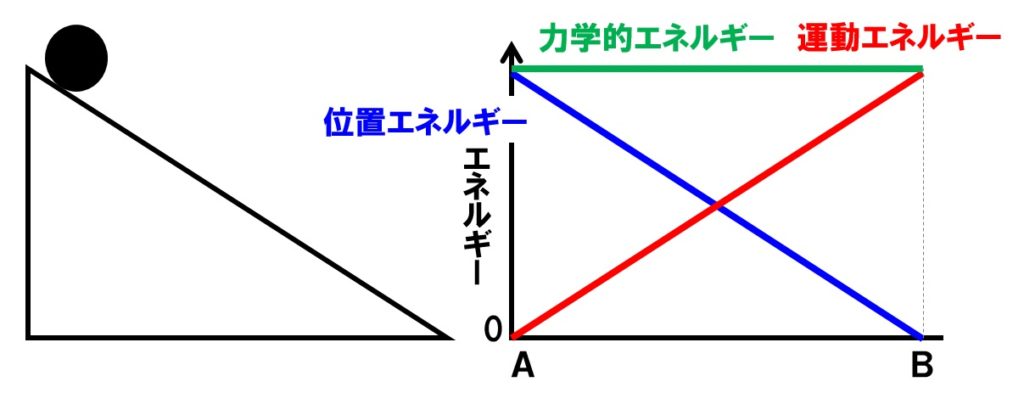

位置エネルギーと運動エネルギーの和を力学的エネルギーといいます。なぜこの2つのエネルギーを足すのかというと、ふりこの運動など、何かが落下するような運動の場合、この2つのエネルギーは互いに移り変わっているだけだからです。

したがって、物体が落下するにしたがって位置エネルギーは減少し、だんだん速くなり運動エネルギーが増加します。

力学的エネルギーの保存

位置エネルギーと運動エネルギーは互いに移り変わっているだけですので、空気の抵抗や摩擦がない場合は、その和は常に一定に保たれます。これを力学的エネルギーの保存(力学的エネルギー保存の法則)といいます。

空気の抵抗や摩擦がある場合は、力学的エネルギーが保存されません。一部が摩擦熱などに変わって空気中に熱エネルギーとして出ていってしまいます。ジェットコースターが同じ高さまで上がってこれないのはこのためです。

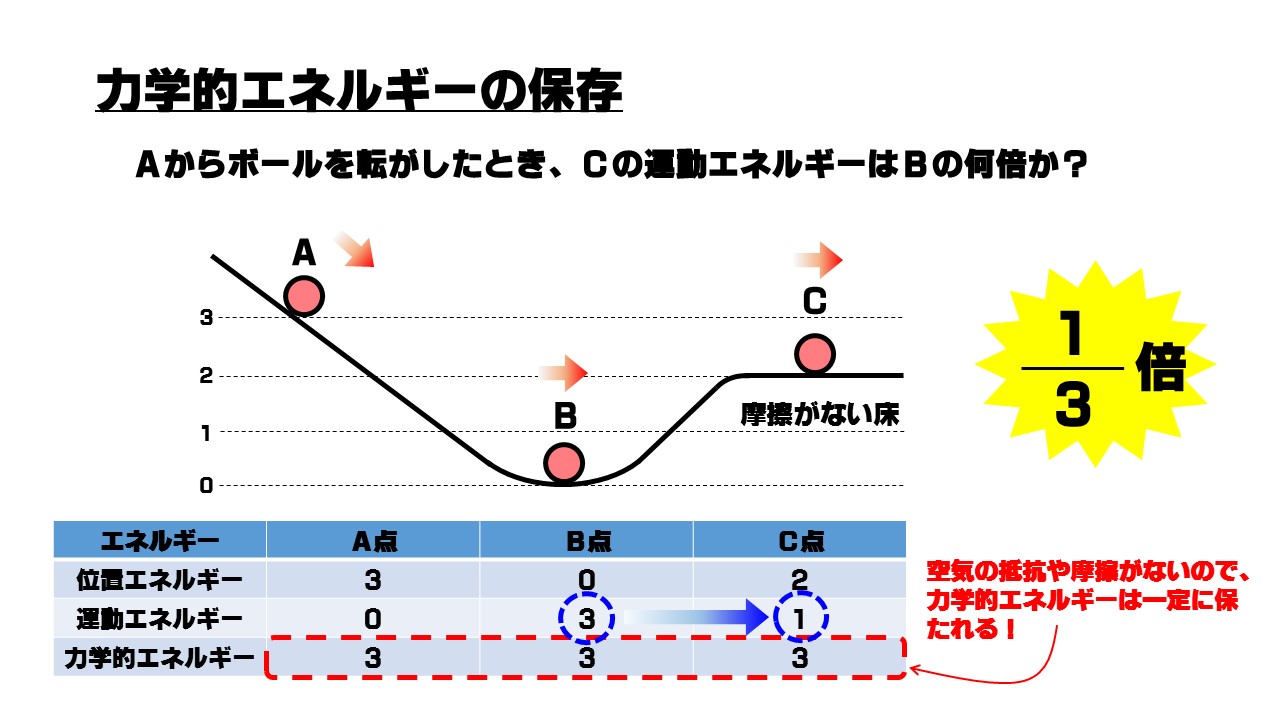

力学的エネルギーの保存の計算

よく出題されるパターンが「〇点の運動エネルギーは△点の運動エネルギーの何倍?」という出題パターンです。何倍かを求めるので最後は割り算で求めます。

ここはミスがないようにしたいので、下図のような表を簡単に作って、各点の位置エネルギーと運動エネルギー、そしてその和である力学的エネルギーの値を勝手に書き込んでいきましょう。

- A点

高さが一番低いところからみて「高さ3」のところにあるので、勝手に位置エネルギーを3とします。ここから動き出すので運動エネルギーーは0です。その和である力学的エネルギーは3になります。 - B点

A点から転がってきて一番低いところに来ました。位置エネルギーが全て運動エネルギーに移り変わるので、位置エネルギーは0、運動エネルギーは3になります。力学的エネルギーは空気の抵抗や摩擦がないので3のまま変わりません。 - C点

高さが2のところまで上がってきたので、位置エネルギーは2、力学的エネルギーは3のまま変わらないはずなので、運動エネルギーは1となります。

コメント