中学歴史の飛鳥時代について学習します。飛鳥時代とは、飛鳥に都が起これた時代で、聖徳太子が活躍した時代だと覚えておきましょう。聖徳太子が活躍した時代から、大化の改新、律令国家の成立まで学習します。

聖徳太子(厩戸皇子)

593年になると聖徳太子(厩戸皇子)が、おばの推古天皇を助ける摂政の地位につき、政治の経験が豊かな蘇我馬子と協力して、新しい政治を進めようとした。太子の政治の理想は、蘇我氏などの豪族を協力させて、天皇を中心にした政治のしくみを整え、日本を天皇中心の国とすることでした。

593年になると聖徳太子(厩戸皇子)が、おばの推古天皇を助ける摂政の地位につき、政治の経験が豊かな蘇我馬子と協力して、新しい政治を進めようとした。太子の政治の理想は、蘇我氏などの豪族を協力させて、天皇を中心にした政治のしくみを整え、日本を天皇中心の国とすることでした。

重要用語「摂政」:天皇が幼少や女性、病弱のときに天皇に代わり政治を行う人

| やったこと | 内容 |

| 冠位十二階の制度 | 家柄にとらわれず才能や功績のある人物を役人に取り立てる。 |

| 一七条の憲法 | 仏教や儒学の教えを取り入れ、役人の心構えを示す。 |

| 遣隋使の派遣 | 小野妹子などを隋に送る。隋の進んだ制度や文化を取り入れるために送られた。 |

この他にも、四天王寺や法隆寺などの寺院を建立しました。このころから、有力者たちは古墳をつくるのではなく、寺院を建立することがステータスとなっていったようです。

冠位十二階の制定

家柄にとらわれず、才能や功績のある人を役人にとりたてる制度です。

日本で604年に制定され、605年から648年まで行なわれた冠位です。 日本で初めての冠位・位階であり、この制定により人材登用の道が開かれました。 朝廷に仕える臣下を12の等級に分け、地位を表す冠を授ける制度です。

一七条の憲法

仏教や儒学の教えを取り入れ、役人の心構えを示したものです。

日本初の成文法で、604年4月3日、聖徳太子はまだ建設途中だった斑鳩宮に自分の臣下を集め、考案していた十七の憲法の原案を提示します。中央集権国家に際しての君・臣・民の上下の筋道を新たに納得できるように教え、導くものでした。

一に曰く、和をもって貴しとなし、さからうことをなき宗とせよ。

二に曰く、あつく三宝を敬え。三宝とは仏・法・僧なり。

遣隋使の派遣

聖徳太子は小野妹子などを隋に送ります。これまでの朝貢するという形式ではなく、隋の進んだ制度や文化を取り入れるために送られた。

遣隋使は18年に渡り、5回以上派遣されていますが、歴史上遣隋使といえば、第2回目に小野妹子が遣隋使として派遣されたときのことをいいます。日本書紀には第1回目の記述がなく、第2回目からの記述になっています。

飛鳥文化

聖徳太子が摂政となった6世紀末ごろから、710 年に平城京(奈良市)に都が移されるまで、都はおもに奈良盆地南部の飛鳥地方にあったので、この時代を飛鳥時代といいます。この時代には、聖徳太子をはじめ天皇や豪族(貴族)が仏教を重んじたので、多くの寺院や仏像がつくられました。

- 法隆寺…仏教を深く信仰した聖徳太子は、奈良盆地の北西部の斑鳩の地に法隆寺を建てた。法隆寺には、釈迦三尊像などの仏像や玉虫厨子などすぐれた工芸品が残されている。法隆寺は、飛鳥時代の後半に火災にあい、まもなく建てなおされたもの。それでも、現在残っている世界最古の木造建築といわれ、世界文化遺産に登録されている

- 四天王寺…聖徳太子は、摂津の難波(大阪市)にも四天王寺を建てた。

- 飛鳥寺…蘇我馬子も飛鳥地方に 法興寺(飛鳥寺)を建て,そこに飛鳥大仏を安置したといわれている。

唐から帰った留学生

中国では、618年に隋がほろんで唐がおこりました。唐は政治のしくみを整え、領土を広げ、朝鮮の国々を圧迫します。このころ、遣隋使とともに中国にわたった高向玄理・南淵請安・僧の旻らの留学生が日本に帰り、唐のすぐれた制度や文化を朝廷の人々に伝えます。

中大兄皇子と中臣鎌足

朝廷では、皇族の中大兄皇子(なかのおおえのおおうじ)豪族の中臣鎌足(なかとみのかまたり)が、日本も政治のしくみを整え、天皇中心の強い国にしなければならないと考え、同じような考えの人々を仲間に入れて、まず蘇我氏をほろぼす計画をめぐらします。

隋・唐の中国統一・新羅の朝鮮半島統一

南北朝時代で荒れていた中国が、589年に隋によって統一されます。隋の皇帝は、長江と黄河を結ぶ大運河を建設したり、農民一人一人に農地を割り当てる均田制などを実施しています。

隋の2代皇帝である煬帝(ようだい)は、無理な土木工事などを強行しました。これに対し民衆の不満が募り隋は618年に滅び、唐が中国を統一します。唐は律令(りつりょう)を整え、中央集権政治を行います。都である長安(ちょうあん)を中心に栄えました。

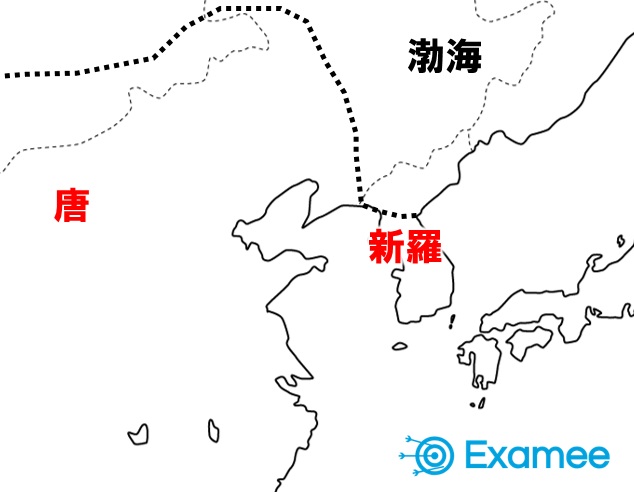

朝鮮半島は、北部に高句麗、西部に百済、東部に新羅という国が勢力を争っていましたが、新羅が唐と結んで朝鮮半島を統一します。

このように、飛鳥時代には、中国や朝鮮半島で統一国家が生まれました。日本も中央集権政治を行い、強力な国家を形成しないと攻め滅ぼされる危険があったのです。

蘇我氏の台頭

6世紀になると、大和朝廷では有力な豪族たちが自分の力をのばそうとたがいに争いました。527年には筑紫(福岡県)の豪族である磐井が反乱をおこしましたが、 この反乱をしずめた大和(奈良県)の豪族物部氏が朝延で勢いをのばしました。これに対し、大和の豪族の蘇我氏は、朝鮮などからの渡来人を重く用い、新しい知識や技術を取り入れて勢いを強めました。587年、蘇我馬子は物部氏をほろぼし、やがて崇峻天皇も暗殺して、朝廷の政治を動かすようになります。

大化の改新

645年、中大兄皇子と中臣鎌足らは 飛鳥の宮殿で朝鮮の使節をむかえる儀式のとき、蘇我入鹿をおそって暗殺します。自宅にいた父の蘇我蝦夷は、家に火をつけて自殺します。これを乙巳の変(いっしのへん)といいます。

蘇我氏をほろぼすと、中大兄皇子は皇太子となって新しい政府をつくり、政治の改革を始めます。この年、中国にならってはじめて年号を立て、大化と定めたといれ、蘇我氏をほろぼしたことに始まる政治の改革を大化の改新といいます。

大化の改新の政治方針

646年、新しい政府は、改新の詔(天皇の命令)を発布し、新たな政治方針を示します。

- これまで皇族や豪族のもっていた土地と人民をすべて朝廷のものにする(これを公地公民という)。

- 全国を国・評(郡)に分け、国司・郡司という役人をおく。都の近くは畿内とする。

- 戸籍や計帳(税の台帳)をつくり、朝廷が人々に土地(口分田)をわりあてる班田収授の法をおこなう。

- 新しい税のとりかたを定める。

天智天皇

朝鮮半島では、新羅という国が中国の唐と協力して、日本と親しかった百済をほろぼしたので、中大兄皇子らは朝鮮半島に軍隊を送ったが、663年白村江の戦いでやぶれた。その後、中大兄皇子は、都を近江(滋賀県大津市)に移し、天皇の地位につい て天智天皇となり、わが国最初の法典(近江令)やわが国最初の戸籍(庚午年籍)をつくった。

天武天皇

天智天皇が亡くなると、天皇の地位をめぐり、天智の子・大友皇子と天智の弟・大海人皇子が争い(壬申の乱)、これに勝った大海人皇子が天武天皇となります。

大宝律令

701(大宝元)年、文武天皇のとき、中臣鎌足の子である藤原不比等らが編さんした大宝律令という法典が完成します。

中大兄皇子(天智天皇)が改新の詔で言ったことを、そのまま実行した内容になっています。ここで、律令国家がひとまず完成したといってよいでしょう。

律令の内容

- 朝廷では天皇のもとに太政官が政治を分担する。

- 全国を国・郡・里に分け、国司・郡司・里長をおく。国司は朝廷が貴族の中から任命する。

- 戸籍と計帳(税の台帳)をつくり、6歳以上の男女に土地(口分田といい、女は男の3分の2の面積)をわりあてて耕作させる(班田収授の法)。 口分田の税である租は、稲の収穫高の約3%。

- 成年男子は、調(特産物)や庸(都での労働か、かわりの布を都に運んでおさめる)。が課される。

- 成年男子は、国司のもとで労役(雑徭)、交代で番兵(都で衛士、九州で防人)となる義務。

コメント