【定期テスト対策問題】アブラナの花・マツの花のつくりの問題

ポイント 【中1理科】植物の花つくりのポイント

【問題】花のつくりとはたらきの問題

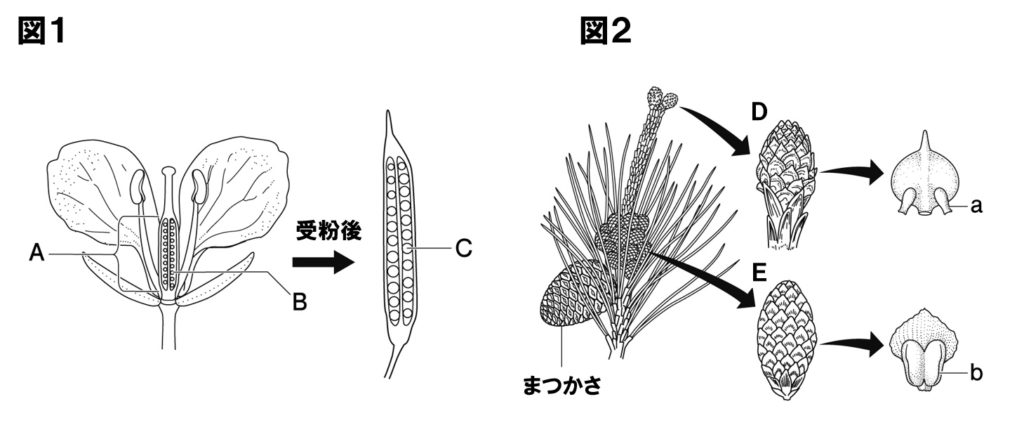

下の図1はアブラナの花の断面を、図2はマツの花の一部を拡大して示したものである。これについて以下の問いに答えよ。

(1)図1のアブラナの花では、受粉後にBがCに変化する。

①受粉とはどのようなことか。簡潔に説明せよ。

②BとCの名称を答えよ。

(2)アブラナの花のように、BがAに包まれている植物を何というか。

(3)図1のアブラナの花のように、花弁が1枚1枚離れている植物を次の中から一つ選び、記号で答えよ。

ア ツツジ イ エンドウ ウ タンポポ エ ヒマワリ オ キク

(4)図2のマツのつくりで、雄花はDとEのどちらか。記号で答えよ。

(5)図2のaのつくりは、図1ではどれと同じか。A~Cの中から1つ選び記号で答えよ。

(6)マツの花粉は何によって運ばれ受粉するか。

(7)マツの花のつくりの特徴を、簡潔に答えよ。

(8)次の中から、マツの花と同じつくりの植物を1つ選び、記号で答えよ。

ア ツユクサ イ イヌワラビ ウ イチョウ エ サクラ オ ススキ

(9)アブラナやマツのように、花が咲き、種子をつくってふえる植物を何というか。

【解答・解説】花のつくりとはたらきの解答

(1)①花粉がめしべの柱頭につくこと。 ②B:胚珠 C:種子

受粉が行われると、子房が果実に、胚珠が種子になります。

(2)被子植物

アブラナのように胚珠が子房に包まれている植物を被子植物といいます。

(3)イ

離弁花を選ぶ問題ですが、合弁花を覚えてしまう方が手っ取り早いです。覚えるべき合弁花は、タンポポ、キク、ツツジ、ヒマワリ、アサガオ、になります。覚え方は「短気な辻ちゃんヒマな朝」で、「短(タンポポ)気(キク)な辻(ツツジ)ちゃんヒマ(ヒマワリ)な朝(アサガオ)」になります。

(4)E

マツのつくりで、先端にあるのが雌花で、根元の方に密集してついているのが雄花になります。

(5)B

図2のマツの花のつくりでaは胚珠になります。胚珠がむき出しになっているので裸子植物といいます。図1のアブラナでは、胚珠は子房に包まれたBになります。

(6)風

マツは風媒花で、風で運ばれやすいように空気袋がついており、さらさらとしています。

(7)子房がなく胚珠がむき出しになっている。

マツのような裸子植物は、子房がないため胚珠がむき出しになっています。

(8)ウ

試験や入試に登場する裸子植物は、以下のものを覚えておけば十分です。ヒノキ、イチョウ、ソテツ、スギ、マツ。覚え方は「裸になって、ヒノキ風呂に急ぎます」です。「裸(裸子植物)になって、ヒノキ(ヒノキ)風呂にい(イチョウ)そ(ソテツ)ぎ(スギ)ます(マツ)になります。」

(9)種子植物

花は種子をつくる器官です。したがって、アブラナやマツのように花が咲く植物を種子植物といいます。

コメント