中学2年理科。今日は天気の単元の雲のでき方について学習しましょう。空に浮かぶ雲がどうやってできるのか、その仕組みをマスターします。

雲のでき方の実験

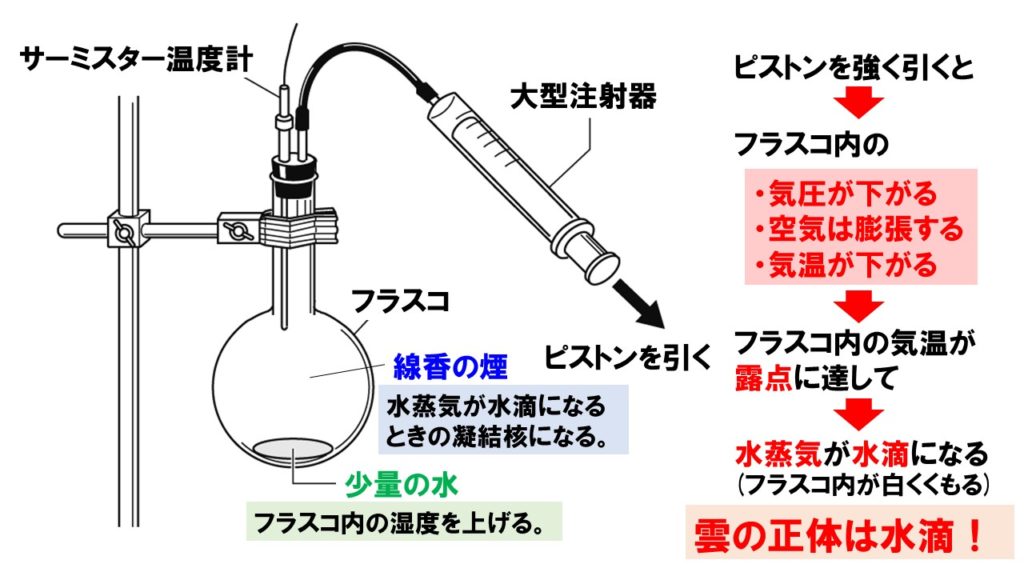

雲のでき方を調べるために、丸底フラスコと注射器を使った実験を行います。フラスコ内の変化と、雲ができるメカニズムをしっかりとマスターしてください。

実験をする前に、丸底フラスコ内に少量の水と線香の煙を入れておきます。

よく出る記述問題!Q:フラスコ内に少量の水を入れる理由は?

A:フラスコ内の湿度を上げるため。

Q:フラスコ内に線香の煙を入れる理由は?

A:水蒸気が水滴になるときの凝結核になるから。

A:フラスコ内の湿度を上げるため。

Q:フラスコ内に線香の煙を入れる理由は?

A:水蒸気が水滴になるときの凝結核になるから。

どちらも雲ができやすくする工夫なんですね。凝結核というキーワードも覚えておいてください。

フラスコ内の変化

下のような図の装置を組み立て、注射器のピストンを引きます。そうすると、フラスコ内では次のような変化が起こります。

ピストンを強く引くと

- フラスコ内の気圧が下がる。

- フラスコ内の空気が膨張する。

- フラスコ内の気温が下がる。

気温が下がると、水蒸気が水滴に変わる温度である露点に達します。空気の温度が露点に達すると、空気中の水蒸気が水滴に変わります。その結果フラスコ内が白くくもります。

この実験では、雲の正体が水滴であることもわかりますね。

自然界での雲のでき方

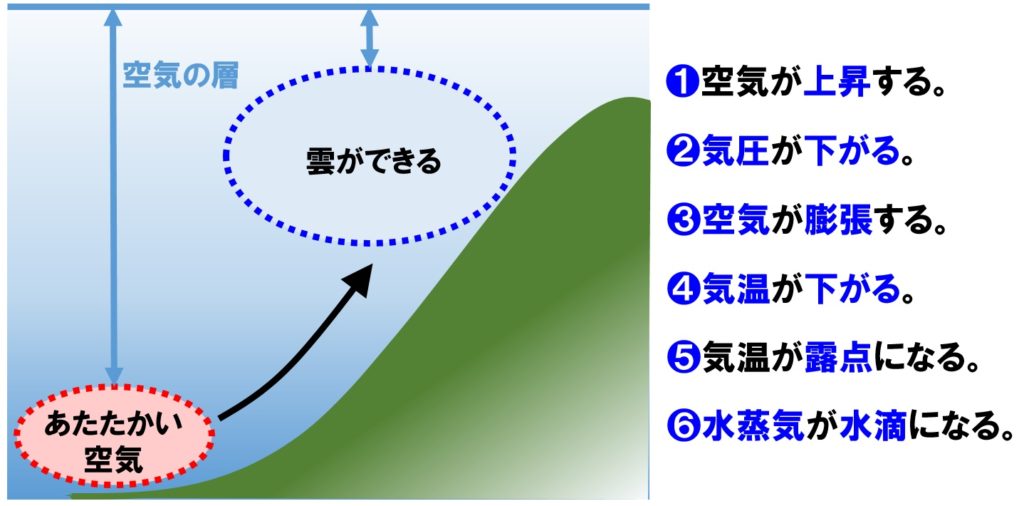

自然界でも、丸底フラスコ内のような変化が起こっています。下の図を見てください。

自然界での雲のでき方は何パターンかありますが、すべて次の条件を備えています。

まずは空気が上昇するととが必要です。山の斜面に沿って空気が上昇したり、太陽であたためられた空気が上昇したりすると次のような変化が起こります。

- あたたかい空気が上昇する。

- 上空に行くと気圧が下がります。

- 気圧が下がると空気が膨張して膨らみます。

- 空気が膨張すると気温が下がります。

気温が下がると、空気の温度が露点に達し、空気中の水蒸気が水滴に変化します。この変化は丸底フラスコを使った実験と全く同じですね。

自然界で雲ができる4パターン

次のような条件下で雲ができます。

- 山の斜面に沿って空気が上昇するとき

- 太陽で地面が熱せられたとき空気が上昇するとき

- 前線に沿って空気が上昇するとき

- 低気圧の上昇気流に乗って空気が上昇するとき

共通していることは「上昇」ですね。自然界では上昇気流が起こっているところで雲ができるのです。

対策問題 【定期テスト対策問題】雲のでき方の問題

コメント