【中2理科】乾湿計の読み取り方です。

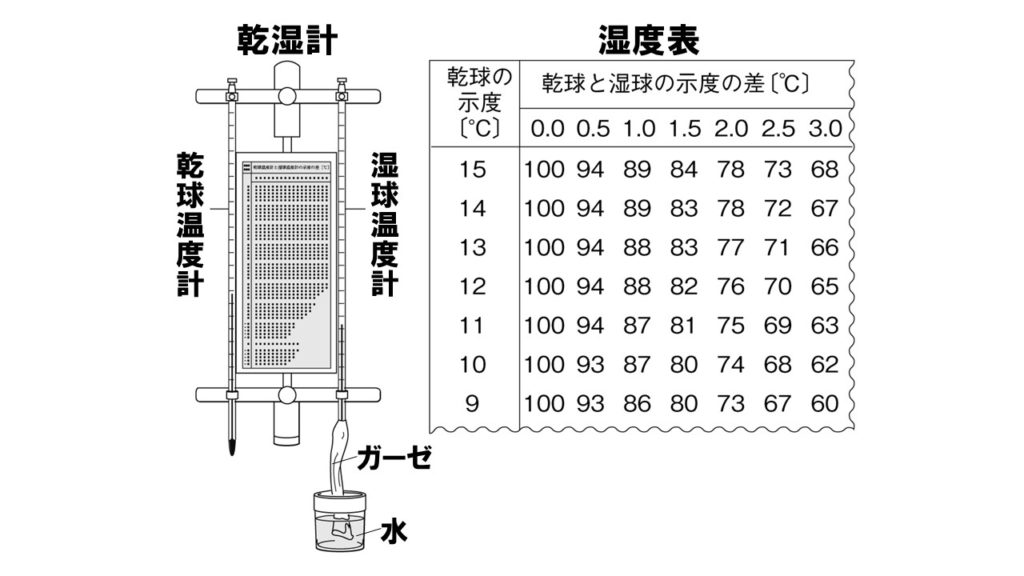

乾湿計

乾湿計とは、乾球温度計と湿球温度計を組み合わせたものです。これと湿度表があれば湿度を簡単に求めることができます。まずは乾湿計のつくりを下の図で確認しましょう。

乾球温度計

乾球温度計は、普通の温度計と同じです。したがって乾球温度計では気温を測ることができます。

湿球温度計

湿球温度計は、普通の温度計の感部にガーゼを巻き付け、ガーゼの先端を水につけたものです。ガーゼを伝って水が吸い上げられ、空気中に蒸発しています。水が蒸発するときに周りの熱が奪われるので、水が蒸発すればするほど湿球温度計の示度はどんどん下がります。

乾球と湿球の示度の差

乾球温度計とと湿球温度計の示度の差ですが、空気が乾燥していて湿度が低い場合には、差が大きくなります。なぜかというと、空気が乾燥しているから湿球の水がどんどん蒸発します。そうすると湿球の示度がどんどん下がり、乾球と湿球の示度の差が大きく離れることになるのです。

逆に空気が潤っていて湿度が高い場合には、差が小さくなります。空気が十分に潤っているのですから、なかなか水が蒸発しません。水が蒸発しないので、湿球の示度が下がらないのです。

したがって、湿度が低い場合には乾球と湿球の示度の差が大きくなり、湿度が高い場合には乾球と湿球の示度の差が小さくなります。

湿度が100%の場合

湿度が100%ということは、もうそれ以上空気中に水蒸気が入りません。湿球の水がまったく蒸発しないのです。水が蒸発しないので湿球の示度は下がりません。湿球は乾球と同じ示度を指すことになります。

乾球と湿球の示度の差が0の場合、湿度は100%になります。

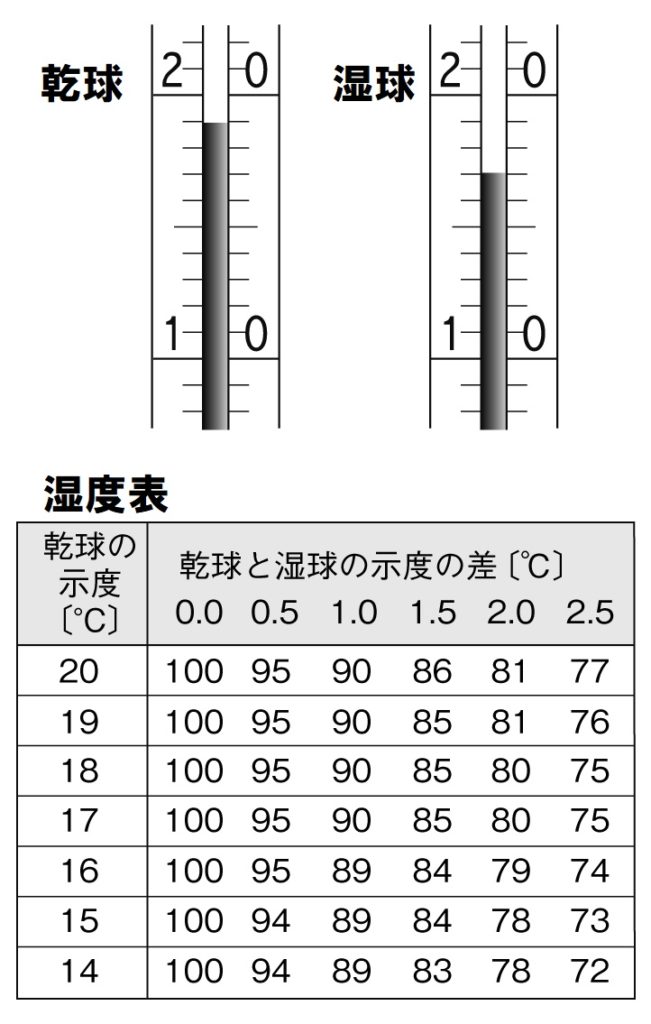

乾湿計から湿度を求める

では実際に乾湿計から湿度を求めてみましょう。乾湿計から湿度を求めるには、次の2つの数字がわかれば湿度表から湿度を求めることができます。

- 乾球の示度…気温になる

- 乾球と湿球の示度の差…乾球の示度-湿球の示度

湿球の示度が乾球の示度を超えることはありません。乾球と湿球を読み間違えないように注意してください。

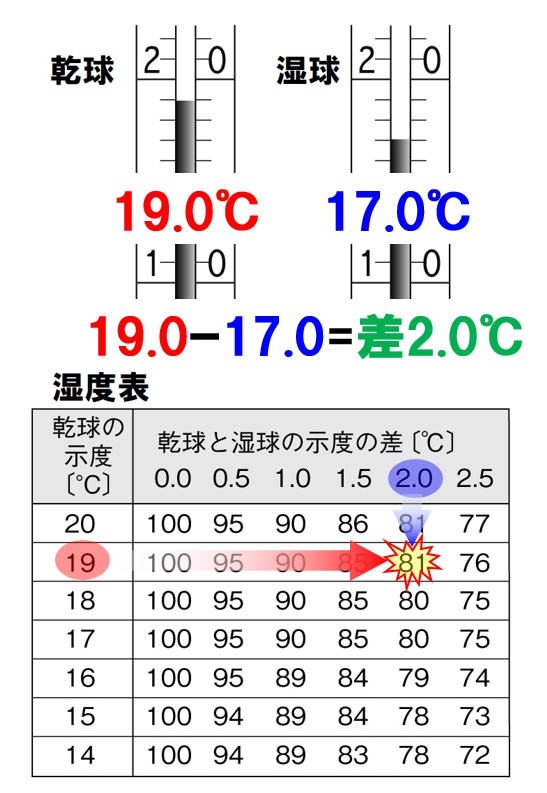

[問題]乾湿計の示度が下の図のとき、湿度は何%になるか。

- 乾球の示度は→19.0℃

- 湿球の示度は→17.0℃

- 乾球と湿球の示度の差は→19.0ー17.0=2.0

湿度表を読み取ると…

湿度は81%となります。このように乾湿計は読み取ります。

コメント