【中学公民】地方自治のしくみとはたらきの要点です。

特に直線請求権の署名数や請求先が、請求によっては、同じだったり、違ったりと紛らわしいので、何度も表などを書くなりして覚えていきましょう。それでは、中学公民のテストに出る直接請求権の署名数と請求先の比較と覚え方をみていきましょう。

地方自治

都道府県・市町村ごとに置かれる地方公共団体(地方自治体)が、それぞれ国から自立し地域を運営すること。地方自治においては、日本国憲法においても規定されている。

住民が自ら身近な問題を解決することを通して、民主主義のあり方を学ぶことができるという意味において、地方自治は。「民主主義の学校」とも呼ばれる。

住民の直接請求権

住民が、条例の制定や、首長・議員の解職(リコール)、地方議会の解散などをもとめる権利です。

| 請求の種類 | 必要な署名 | 請求先 | |

| 条例の制定または改廃の請求 | 有権者の50分の1以上 | 首長 | |

| 監査請求 | 監査委員 | ||

| 議会の解散請求 | 有権者の3分の1以上 | 選挙管理委員会 | |

| 解職請求(リコール) | 議員・首長 | ||

| 副知事・副市(区)町村長、各委員など | 首長 | ||

住民には、地方自治を実現するために住民による直接請求権の要求を取り入れた権利が認められている。

条例の制定または改廃の請求

住民から条例を制定したり改正したり廃止したりすることを請求することができます。あくまで請求できるだけであって、必要な署名数を集めたら条例ができるわけではありませんので注意が必要。

条例制定改廃請求は有権者総数の50分の1以上の署名が必要です。署名が集まったら首長に署名を提出します。その後、署名がきちんと行われているかどうかを確かめた後、認可がおりれば議会が招集され、議会で過半数の同意があれば条例制定改廃ができます。

監査請求

監査請求は、地方公共団体のお仕事がきちんと行われていない時に仕事をきちんと行っているかどうかをチェックする監査委員に対して要求できる権利です。有権者総数の50分の1以上の署名が必要です。

署名が集まったら監査委員に署名を提出します。その後、署名がきちんと行われているかどうかを確かめた後、監査委員は監査をしなければなりません。

議会解散請求

住民は議会を解散させる権利を持っています。有権者総数の3分の1以上の署名が必要です。署名が集まったら選挙管理委員に署名を提出します。過半数の解散への賛成があれば議会は解散されます。

長・議員の解職請求

個人に対する解職請求です。署名は有権者総数の3分の1以上が必要です。署名が集まったら選挙管理委員に署名を提出します。過半数の解職への賛成があれば議員は解職されます。

役員の解職請求

「役員の解職」というのは、副知事・副市町村長、選挙管理委員、監査委員、公安委員会委員、教育長・教育委員の解職のことを言います。副知事と副市町村長ぐらいは覚えておきましょう。彼らを辞めさせることができるわけです。彼らは首長が任命していますから、「辞めさせてほしい」と願い出る相手方は首長ということになります。

署名は有権者総数の3分の1以上が必要です。請求が有効であれば、首長が議会を招集して議員の3分の2以上が出席し、その4分の3以上の多数による同意があれば職を失います。署名が集まった後は住民投票まではやりません。

直接請求権の覚え方

- 「署名数」は、「辞めさせる3分の1、それ以外は、50分の1」

- 「署名数」の提出先については、「処理の仕方」で覚える。

<例>

- 条例制定改廃請求 →首長が議会を招集するので首長

- 事務監査請求 →すぐに監査をやるので監査委員

- 役員以外の解散解職請求 →選挙をやるので選挙管理委員

- 役員の解職請求 →首長が議会を招集するので首長

直接請求権のあと

- 条例制定改廃請求 →議会の過半数

- 事務監査請求 →すぐに監査をやる

- 役員以外の解散解職請求 →選挙

- 役員の解職請求 →議会を招集し、議員の3分の2以上が出席し、4分の3以上の同意が必要

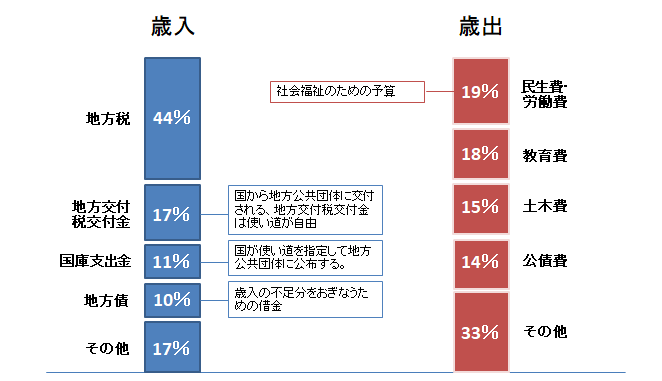

地方財政

地方財政

地方税とは、地方自治体がかける税金です。地方税は道府県税と市町村税と分かれ、さらに一般的に経費にあてるための普通税と、特定の費用にあてるための目的税とに分かれます。地方財政は、警察や消防、教育、医療、福祉など、住民の生活に直接結びついた公共サービスの費用をまかなっている。

粗税の原則

課税する際に守るべき原則に 次のようなものがある。

- 公平の原則…租税の負担は、収入に比例して公平であること。

- 明確性の原則…納税の期日・方法・金額などが明確であること。

- 便宜の原則…納税の時期や方法が、納税者に便利であること。

- 徴税費最少の原則…徴税費用ができるだけ少なくてすむこと。

財政の重要ポイント

- 地方公共団体の経費の歳入・歳出のことを地方財政というが、自主財源が乏しく、国への依存度が高いことが課題となっている。

- 地方財政は、警察や消防、医療、福祉など、住民の生活に結びついた公共サービスの費用をまかなっている。

- 歳入で最も大きいものは、地方公共団体がかける税金である住民税や固定資産税があてはまる。

- 歳入のうち、財源不足を補うために国から交付されるのは、地方交付税交付金である。

- 全国どこでも均質な行政がなされるように、国が地方公共団体に交付している。

- 国から使い道を指定されて交付されるものを、国庫支出金という。

- 支出をまかなえない分は、地方を発行して歳入としている。

コメント