【定期テスト対策問題】生態数ピラミッドの問題です。

ポイント 【中3理科】生態系や食物連鎖・生態数ピラミッドのポイント

【問題】生態数ピラミッドの問題

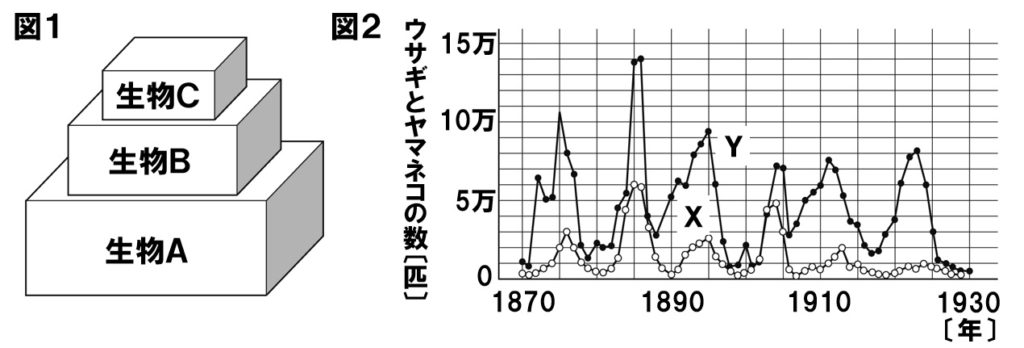

下の図1は、ある地域における生物A、生物B、生物Cの生態数を表した図である。図2は、1870年から1930年までのある地域でのウサギとヤマネコの生態数の変化を表したグラフである。これについて、以下の各問いに答えなさい。

(1)図1において、生物Aは自然界でのはたらきから何と呼ばれているか。名称を答えよ。

(2)図1において、生物Bと生物Cにあてはまる生物として、正しい組合わせになっているものを一つ選び、ア~エの記号で答えよ。

| 生物B | 生物C | |

| ア | ワシ | バッタ |

| イ | ウサギ | ヤマネコ |

| ウ | カエル | ヘビ |

| エ | ヘビ | ワシ |

(3)何らかの原因で、図1の生物Bの数が減少した場合、短い期間に生物Aと生物Bの数はどうなるか。それぞれ簡潔に答えよ。

(4)図2は、ある地域のウサギとヤマネコの数の変化を表している。このうちヤマネコの数の変化を表しているグラフはXとYのどちらか。記号で答えよ。

【解答・解説】生態数ピラミッドの解答

(1)生産者

生態数ピラミッドの底辺にかかれている生物は、一番数が多い植物になります。植物は光エネルギーを使って光合成を行い、無機物の二酸化炭素と水から、有機物であるデンプンをつくりだします。そのはたらきから、植物は自然界で生産者と呼ばれています。

(2)イ

生物Bは生物Aを食べる生物になります。つまり生物Bは草食動物になります。ピラミッドの頂点にいる生物Cは、生物Bを食べる肉食動物になります。表より、植物を食べる生物はウサギで、ウサギはヤマネコに食べられています。

(3)生物A:増加する 生物B:減少する

生物Bの数が減少すると、生物Bが食べていた生物Aの数は増加します。また、生物Cは生物Bを食べていたので、生物Bの数が減少すると、生物Cの数は減少します。そして、ある程度の時間が経過すると、もともとの生態数に戻りバランスがとれます。

(4)X

生態数が少ないXが肉食動物、生態数が多いYが草食動物になります。草食動物の数が増加すると、少し遅れて肉食動物の数が増加します。草食動物の数が減少すると、少し遅れて肉食動物の数も減少します。

コメント