【中2理科】血液の循環のポイントです。

血液の循環

血液は酸素と二酸化炭素を交換するために、心臓→肺→心臓、心臓→全身→心臓の2つの循環を行っています。

肺循環

血液が、心臓→肺→心臓と循環することを肺循環といいます。血液が肺循環することで、酸素と二酸化炭素を交換することができます。

体循環

血液が、心臓→全身→心臓と循環することを体循環といいます。血液が体循環することで、酸素や養分を全身の細胞にとどけることができ、細胞からいらなくなった二酸化炭素や不要物を受け取り、排出することができます。

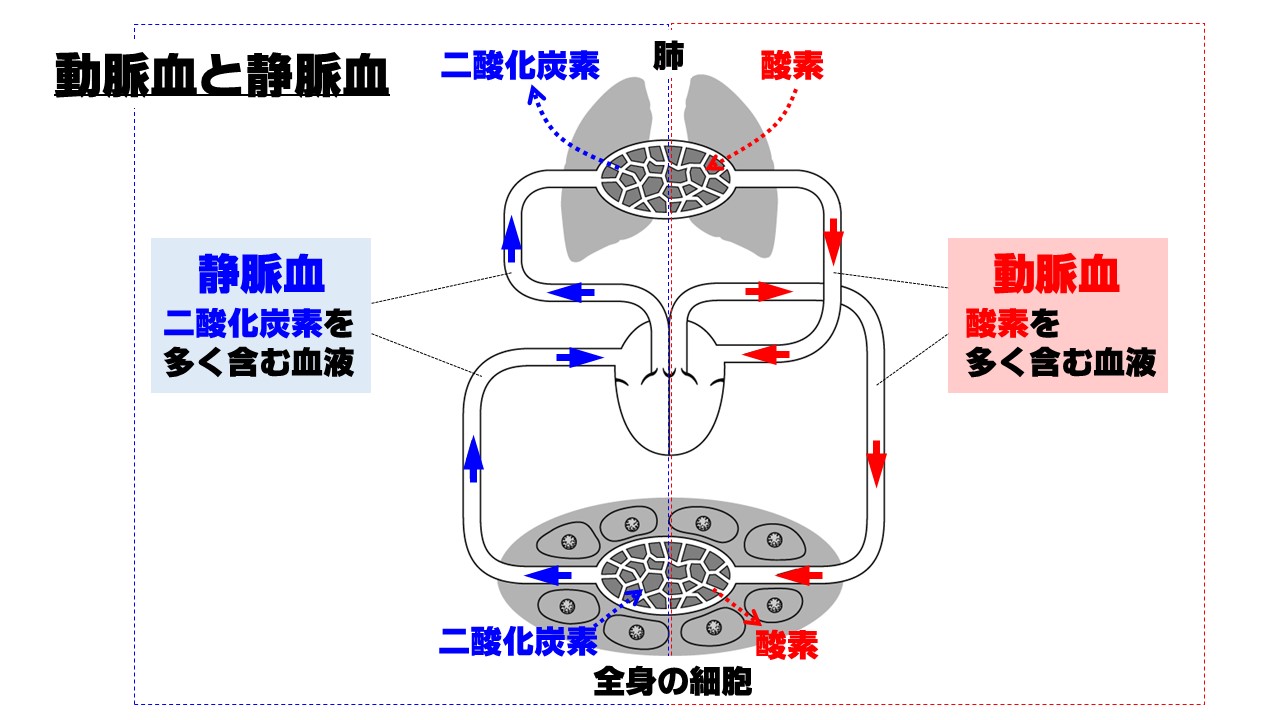

動脈血と静脈血

血管の中を流れる血液は、酸素や二酸化炭素が含まれている割合によって動脈血と静脈血にわかれます。

●動脈血

酸素を多く含む血液。鮮やかな赤色をしている。

●静脈血

酸素が少なく二酸化炭素を多く含む血液。濃い赤色をしている。

動脈血・静脈血と循環

肺から出てきた血液は、肺胞で酸素を受け取っているので動脈血になります。図では、赤い矢印で示したところが動脈血になります。

一方、血液は全身の細胞でできた二酸化炭素も運ぶので、全身の細胞から流れてきた血液には二酸化炭素が多く静脈血になります。図では青い矢印で示したところが静脈血になります。

とにかく、血管ではなく血液であることに注意してください。どんな血管を流れようが、酸素が多ければ動脈血で、二酸化炭素が多ければ静脈血になります。

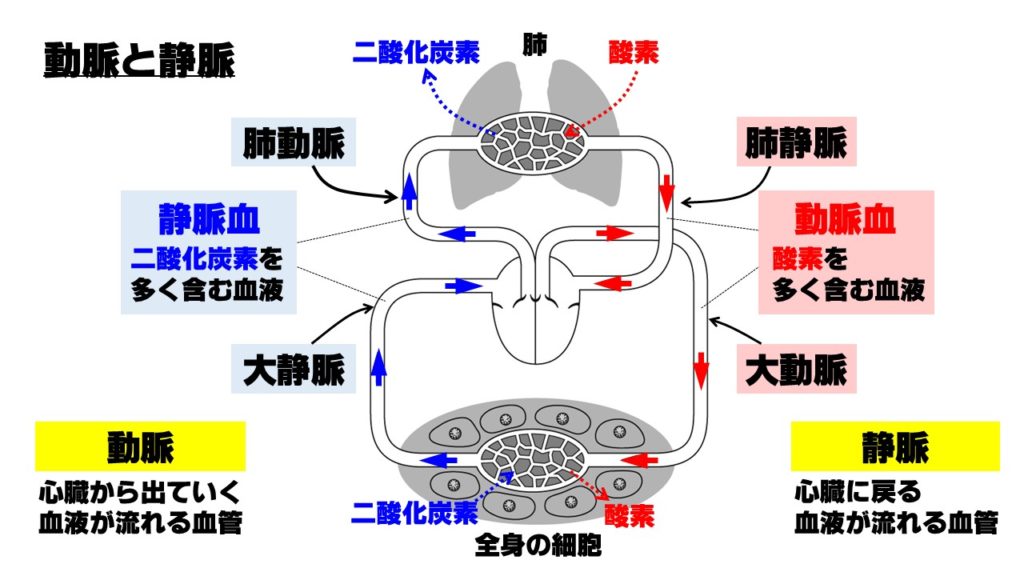

動脈と静脈

次は動脈と静脈、血管の話になります。流れている血液は全く関係がありませんので注意してください。

- 動脈

心臓から送り出された血液が流れる血管。勢いよく血液が流れるのでピクピクと動いている。

勢いよく血液が流れるので、破れないように分厚く弾力性に富んでいる。 - 静脈

心臓に戻る血液が流れる血管。血液に勢いがないので、逆流しないように弁がついている。

もう一度言いますが、動脈と静脈は血管です。血液ではありませんので、動脈と静脈のどちらにどんな血液が流れても構いません。

肺動脈と肺静脈、大動脈と大静脈

血液を送り出すポンプのはたらきがある心臓には4つの大きな血管がつながっています。

- 肺動脈

心臓から肺に向かう血液が流れる血管。静脈血が流れている。 - 肺静脈

肺から心臓に戻る血液が流れる血管。動脈血が流れている。 - 大動脈

心臓から全身に向かう血液が流れてる血管。動脈血が流れている。 - 大静脈

全身から心臓に戻る血液が流れている血管。静脈血が流れている。

肺動脈には二酸化炭素が多い静脈血が流れ、肺静脈には酸素が多い動脈血が流れてる点に注意しましょう。

血液循環のポイント肺静脈には動脈血が流れる!

肺動脈には静脈血が流れる!

肺動脈には静脈血が流れる!

コメント

初めまして。動脈血と静脈血のイラスト図を講演資料として使い、講演の様子をウェブサイトで公開したいと考えております。利用条件、利用手続き等ございましたらご教示いただければと思います。よろしくお願いいたします。

松田様

始めまして。

exameeの理科を編集しているものです。

動脈血と静脈血のイラストですが、講演資料として是非ご活用ください。

利用手続きは必要ございません。ご自由に活用していただいて構いません。

今後ともよろしくお願いします。

運営チーム様

お世話になっております。

利用手続き等は必要なく使用させていただけるとのこと、誠にありがとうございます。

詳細情報等、お知らせした方がよろしければ、メールにご連絡いただければ幸いです。

こちらこそ今後ともよろしくお願いいたします。