中学1年で学習する大地の変化では、化石が登場します。示相化石と示準化石です。それぞれどのような化石なのか、また、どのような生物がどちらの化石に分類されるのか見ていきましょう。地質時代とそれぞれの化石も覚えます。

示相化石

示相化石とは、地層が堆積した当時の環境や場所が分かる化石です。例えば、サンゴは沖縄の海に生息していますよね。北海道の海で見ることはありません。ということは、サンゴの化石が見つかった場合、地層が堆積した当時の環境は、暖かくてきれいで浅い海だったことがわかるのです。このように、環境を教えてくれる化石が示相化石です。

示相の「示」とは「示す」という意味で、「相」は様子を意味する漢字です。手のようすである「手相」、顔のようすである「形相」などとして使われる漢字です。地球のようすといえば環境です。つまり、示相化石は、地球の環境を示す化石なのですね。このように、漢字の意味を理解しておけば、示相化石と示準化石の違いを理解できます。

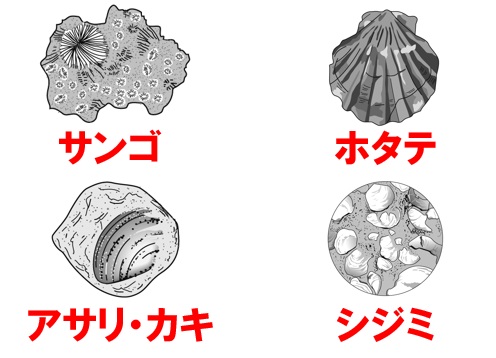

代表的な示相化石

次にあげる示相化石は、入試でも頻出の化石です。すべて覚えましょう。この他にもありますが、まずはこれらをしっかりと覚えるようにしましょう。

- サンゴ…暖かくてきれいな浅い海

- アサリ・カキ…浅い海

- シジミ…河口や湖

- ホタテ…寒くて深い海

- ブナ…温帯のやや寒冷な場所

示相化石になる生物

では、どのような生物が示相化石になるのでしょうか。どんな生物でもいいというわけではなく、示相化石になる生物は特定の環境にのみ生息できる生物に限られます。先ほど紹介したサンゴを例に挙げると、サンゴは冷たい海や汚い海、深い海では生息できません。暖かいきれいな浅い海でないと生きていけないのです。

ここで、よく出る記述問題も確認しておきましょう。

Q2:示相化石になれる生物にはどのような特徴があるか?

A1:地層が堆積した当時の環境や場所を示す化石。

A2:特定の環境でのみ生息できる生物。

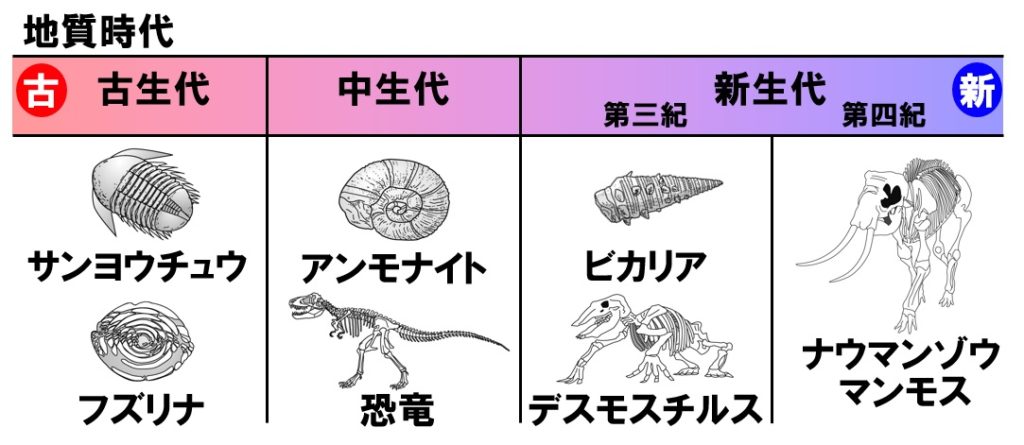

示準化石

示準化石とは、地層が堆積した地質時代を示す化石です。地質時代とは、地球を大きな時代区分で分けたときの時代になります。地質時代は、次の区分に分けられます。

- 古生代…約5億4000万年前~約2億5000万年前

- 中生代…約2億5000万年前~約6600万年前

- 新生代第三紀…約6600万年前~約260万年前

- 新生代第四紀…約260万年前~現在

年代を覚える必要はありませんが、どれが古くて、どれが新しい時代なのかがわかるようになっておきましょう。また、新生代第三紀は、細かく分けると古第三紀と新第三紀に分かれますが、そこまで聞かれることはほとんどないので、第三紀で一括りにして覚えておいて十分です。

代表的な示準化石

示準化石もたくさんありますが、次の内容を覚えておけば大丈夫でしょう。

特に、サンヨウチュウ、フズリナ、アンモナイト、ビカリアはよく出ます。確実に覚えておいてください。

示準化石の覚え方も紹介しておきます。有名な語呂合わせなので、聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

「古い財布、空き地でしなびた。」

「古(古生代)」い「財(サンヨウチュウ)」「布(フズリナ)」「空(アンモナイト)」「き(恐竜)」「ち(中生代)」で「し(新生代)」「な(ナウマンゾウ)」「び(ビカリア)」た。

示準化石になる生物

どのような生物が示準化石になるのかというと、広い範囲で短い期間に繁栄した生物です。古生代にしか生息していないサンヨウチュウが見つかれば、その地層が古生代にできたことがわかるのです。

ここで、示準化石の記述問題も確認しておきます。

Q2:示準化石になる生物にはどのような特徴があるか。

A1:地層が堆積した地質時代がわかる化石。

A2:広い範囲に生息し、短い期間に繁栄した生物。

対策問題 【定期テスト対策問題】化石と堆積岩の問題

コメント