中学1年理科。今日は「顕微鏡」について学習していきます。身近な生物を拡大して観察できる顕微鏡の名称や使い方をマスターしましょう。

顕微鏡

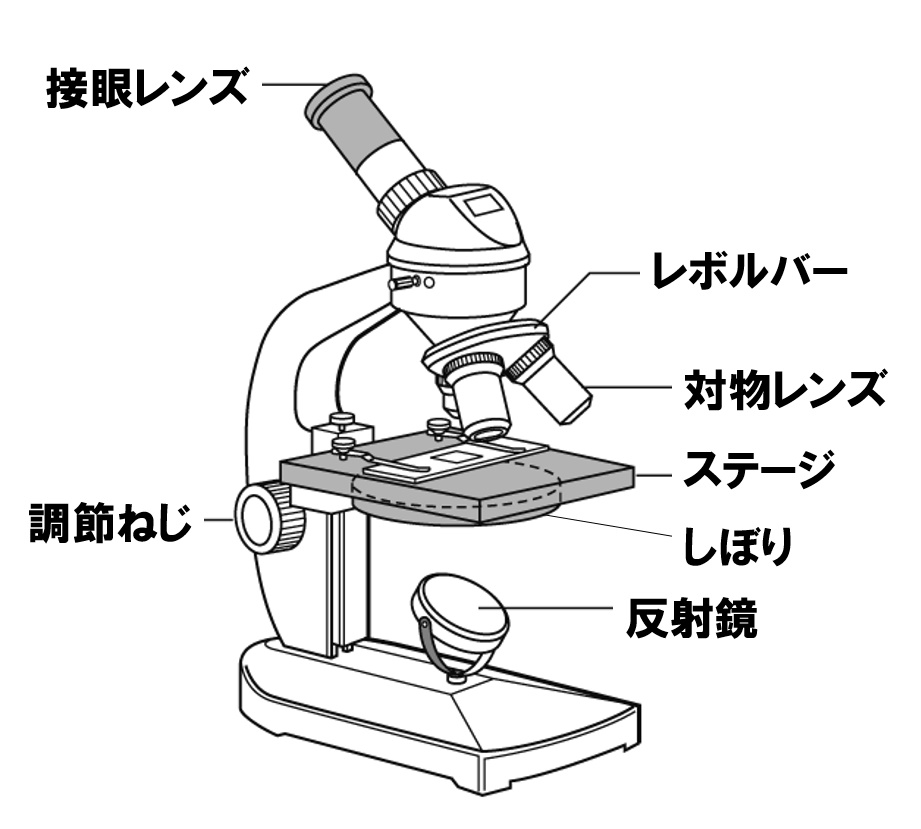

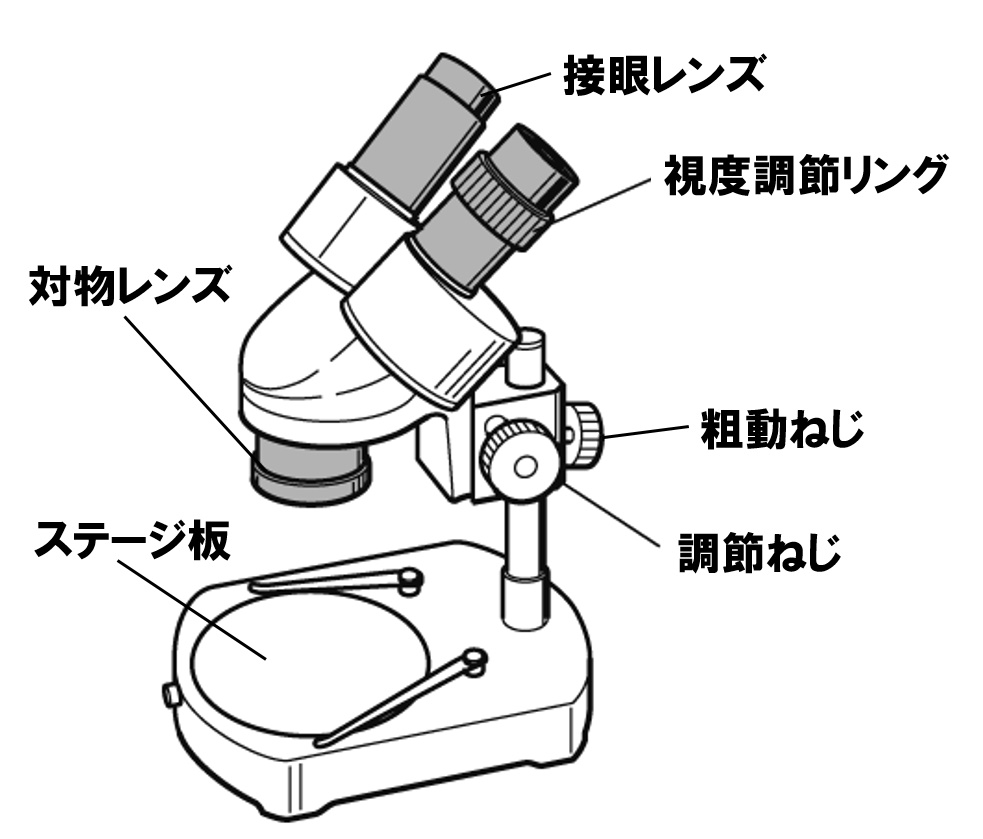

顕微鏡は、大きく分けると拡大の能力が大きい普通の顕微鏡と、拡大能力は低いものの、立体的に物体を観察できる双眼実体顕微鏡があります。それぞれの各部の名称もよく聞かれるので、最低限下の図の名称は覚えておきましょう。

顕微鏡の各部の名称

- 接眼レンズ…目に接しているレンズ。短い方が倍率が高い。

- 対物レンズ…観察物に対しているレンズ。長い方が倍率が高い。

- ステージ…プレパラートをのせる台。クリップがついている。

- 反射鏡…光を反射する鏡。平面鏡と凹面鏡がある。

- レボルバー…3つの対物レンズを装着でき、回転させ倍率を変えることができる。

- しぼり…反射鏡からの光の量を調節するダイヤル。絞ると光が少なくなる。

- 調節ねじ…ステージや鏡筒を上下させ、ピントを合わせるはたらきがある。

双眼実体顕微鏡の各部の名称

- 接眼レンズ…目に接しているレンズ。短い方が倍率が高い。

- 対物レンズ…観察物に対しているレンズ。長い方が倍率が高い。

- ステージ板…白と黒があり、ひっくり返すと色を変えることができる。

- 粗動ねじ…顕微鏡上部の固定をはずし、大雑把にピントを合わせる。

- 調節ねじ(微動ねじ)…細かなピント調節に使用する。

- 視度調節リング…さらに細かなピント調節に使用する。

顕微鏡の操作手順

顕微鏡の問題では、顕微鏡で物体を観察するまでの操作手順がよく出題されます。次の手順で操作します。理由まで聞かれるので、記述できるようにしておきましょう。

- 明るく直射日光が当たらない水平な台の上で使用する。

〈理由〉目を痛める恐れがあるから。 - 顕微鏡にレンズを、接眼レンズ→対物レンズの順に取り付ける。

〈理由〉鏡筒内に空気中のほこりが入らないようにするため。 - 反射鏡としぼりを使って明るさを調節する。

- ステージにプレパラートをのせる。

- 横から見ながら、対物レンズとプレパラートを近づける。

- 接眼レンズをのぞき、対物レンズとプレパラートを遠ざけながらピントを合わせる。

〈理由〉対物レンズとプレパラートが接触するのを防ぐため。 - 観察物を視野の中央に動かし、レボルバーを回し高倍率にする。

〈理由〉最初から高倍率にすると、視野が狭く観察物が見つからないから。

特に、3と4の順番を間違える生徒が多いです。ステージに何も乗せていない状態で明るさ調節をし、その後にプレパラートをステージにのせます。

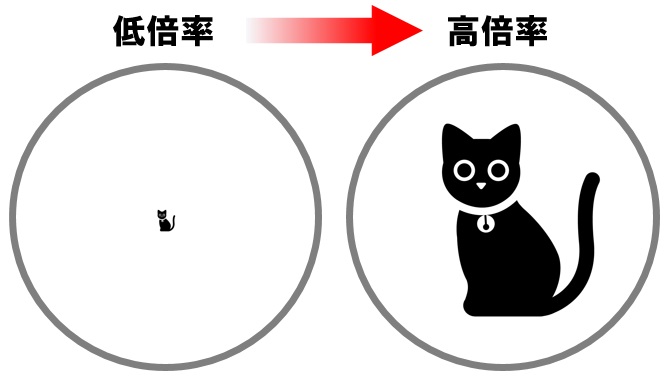

低倍率と高倍率

顕微鏡で物体を観察する場合、まずは低倍率で観察し、観察物を視野の中央にもってきてレボルバーを回し高倍率に変えます。このときの視野の変化がよく聞かれます。

| 低倍率 | 高倍率 | |

| 視野の広さ | 広い | せまい |

| 視野の明るさ | 明るい | 暗い |

| 対物レンズとプレパラートの距離 | 長い | 短い |

以上、顕微鏡のポイントでした。

対策問題 【定期テスト対策問題】顕微鏡の使い方とルーペの使い方

コメント