地層のでき方、風化・侵食・堆積について演習問題を行います。よく出題されるパターンがありますので頑張って習得しましょう。

ポイント 【中1理科】風化と侵食・堆積のポイント

【対策問題】地層のでき方

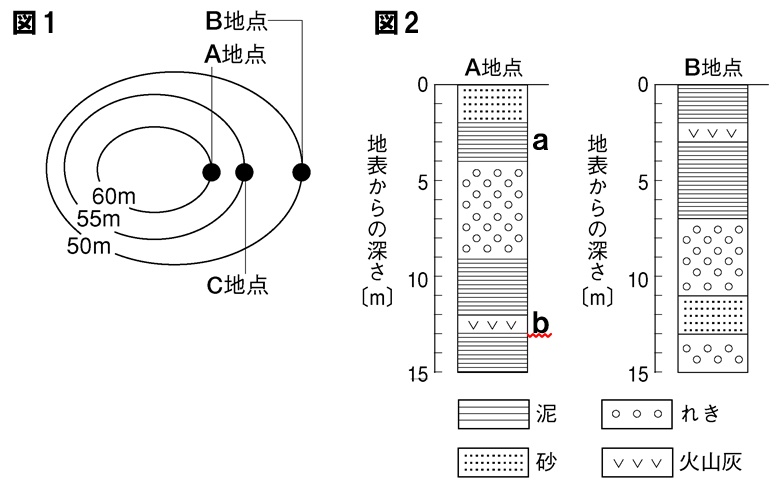

[問題]図1は、ある地域の等高線のようすを模式的に表したものである。図1のA地点とB地点で、地表から深さ15mまでの地下のようすを調べた。図2は、それぞれの地点の地下のようすを表した柱状図である。これについて、次の各問いに答えよ。

(1)図2のaで示した泥の層から貝の化石が見つかった。この化石は示相化石である。一般に、示相化石からはどのようなことがわかるか。簡潔に書け。

(2)図2のbで示した層の火山灰を、蒸発皿に少量とって水でよく押し洗いした後、ぺトリ皿に移して双眼実体顕微鏡で観察したところ、さまざまな鉱物が観察できた。次のア~エの中から、白っぽく見える鉱物を1つ選び、記号で答えよ。

ア チョウ石 イ キ石 ウ カクセン石 エ カンラン石

(3)図1のC地点でも、地表から深さ15mまでの地下のようすを調べることになった。このとき、地表から10mの深さにはどのような地層があると推定されるか。ただし、地層は水平につながっており、地層の厚さは変化していないものとする。

【解答・解説】地層のでき方

(1)地層が堆積した当時の環境や場所がわかる。

化石に関する問題です。化石は、地層が堆積した当時の環境や場所がわかる化石である「示相化石」と、地層が堆積した地質年代がわかる化石である「示準化石」があります。地層化石として頻出なのが、サンゴ(あたたかくかくきれいな浅い海)、アサリ・カキ(浅い海)、シジミ(河口や湖)どです。

(2)ア

鉱物に関する問題です。鉱物には、白っぽい無色鉱物と、黒っぽい有色鉱物があります。無色鉱物は石英と長石の2種類があります。石英は無色透明か白色で、たたくと不規則に割れる性質があります。長石は白色かうすい桃色で、たたくと一定方向に割れる性質があります。

(3)泥の地層

地層の傾きや断層がないので、地下で地層は水平に堆積しています。C地点は標高がA地点よりも5m低いので、A地点の柱状図の上5mを削ったものがC地点の柱状図と同じになります。そこから10m下に進むと泥の地層があります。

対策問題一覧 中1理科|大地の変化・活きている地球|テスト対策問題

コメント