中学歴史の平安時代についてポイントをまとめています。平安時代は桓武天皇が京都の平安京に都を移してからスタートします。貴族中心の政治が行われたこの時代のポイントを押さえていきましょう。

❶桓武天皇が律令政治の立て直しを図るために平安京に都を移す。

❷坂上田村麻呂を征夷大将軍とし、蝦夷の平定に力を入れた。

❸藤原氏の摂関政治が隆盛を極め、地方豪族から荘園などを寄進され多くの収入を得て栄えた。

❹最澄が天台宗、空海が真言宗を伝え、修行を重んじる平安仏教が栄えた。

❺平安時代に末期になると、貴族の間に浄土信仰が広まった。

❻遣唐使の廃止後、日本の風土や生活にあった国風文化が栄えた。

平安時代いつから?

平安時代は、桓武天皇が、794年に長岡京から平安京に遷都して、以後、12世紀末までの約400年間が平安時代です。桓武天皇が平安京に遷都した理由は、律令政治の立て直しを図るためで、奈良時代に力を持ち過ぎた仏教勢力を押さえる目的もありました。

この後、天皇は明治時代になるまで、この平安京に住むことになります。では、桓武天皇が行った政策について詳しく見ていきましょう。

| 年号 | 出来事 |

|---|---|

| 784年 | 都を長岡京に移す |

| 794年 | 都を平安京に移す(平安時代のはじまり) |

| 797年 | 坂上田村麻呂が征夷大将軍になる |

| 804年 | 最長と空海が唐に渡る |

| 866年 | 藤原良房が摂政になる |

| 894年 | 遣唐使が廃止される。 |

| 907年 | 唐が滅びる |

| 938年 | 高麗が朝鮮半島を統一する。 |

| 979年 | 宋が中国を統一する。 |

桓武天皇の政治

桓武天皇が行った政策は、律令政治の立て直しと、蝦夷(えみし)の平定です。

律令政治の立て直しに関しては、東北地方と九州地方以外で一般の人々の兵役をやめ、役所を整理し、国司の監督を強化しました。この時代になると戸籍のいつわりが増加し、班田収授法も行われなくなっていきました。

- 勘解由使(かげゆし)…国司の不正を監視するために設けた。国司は交代の際に、後任者が前任者に仕事がきちんと行われていたという証明書を渡す。これを解由状という。中央にいて、解由状を審査することによって、不正を防ぐ。

- 健児(こんでい)…それまでの軍団の制度が機能しなくなったため、郡司の子弟から採用。

さらに、政治と仏教の癒着による混乱を防ぐために、最澄の天台宗と空海の真言宗を保護して、仏教界の改革を刷新を図りました。

蝦夷(えみし)とは、関東や東北地方に住んでいた、大和政権に属していない人々ことを指していました。平安時代では、朝廷の権力が及ばない地域に住む人々のことを指しています。桓武天皇は坂上田村麻呂を征夷大将軍とし、蝦夷の平定に力を入れました。

藤原氏の摂関政治

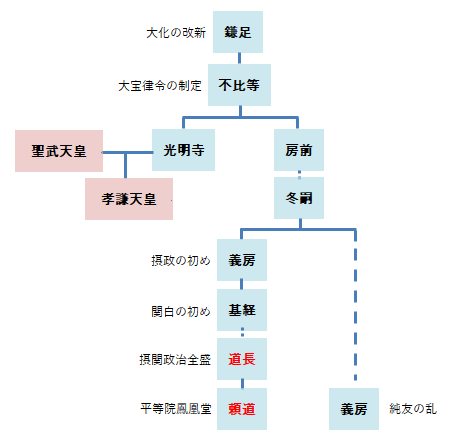

藤原氏は、大化の改新で活躍した中臣鎌足が、藤原の名前を天皇にもらったところからスタートします。下の図は、藤原頼通までの系譜になります。

藤原氏系譜

大化の改新で活躍した中臣(藤原)鎌足の子孫である藤原氏は、9世紀ごろから対抗する有力な貴族を朝廷から次々に退けて、勢力を伸ばしました。

また、娘を天王の妃にして、その王子を次の天皇に立てて外戚(母方の親戚)となり、しだいに朝廷での権力を独占していきました。

藤原氏は、外戚として、天皇が幼いときに摂政、成人したのちに関白となり、朝廷での実験をにぎって政治を行いました。これを摂関政治といい、866年、藤原良房が清和天皇の摂政に就任し、887年には藤原基経が宇多天皇の関白となり、これが摂関政治の始まりです。摂関政治の全盛期は、11世紀前半の藤原道長、藤原頼通親子のときになります。

藤原氏VS豪族

- 承和の変…842年、藤原氏は、伴健岑(とものこわみね)が謀反(むほん)をくわだてたとして、隠岐(島根県)に流しました。

- 応天門の変…866年、放火事件を利用して、大納言の伴義男(とものよしお)と紀(き)氏を政界から追放しました。

- 菅原氏追放…901年、右大臣の菅原道真を九州北部の大宰府に追いやりました。

摂関政治と地方支配

摂関政治では、地方政治はほとんど行われず国司に任せきりでした。国司の中には、農民や豪族に重い税を課したり、土地を取り上げたりして富をむさぼる者も現れました。農民の間では、重い税から逃れるために浮浪・偽籍が流行し、班田収授も行われなくなってきます。

その結果、荘園が増加し、地方豪族の中には、藤原摂関家や有力寺院に自らの荘園を寄進し保護を受ける流れが加速します。

国風文化

894年に菅原道真の提案により、遣唐使が廃止されます。廃止の理由は、唐の勢力が衰え学ぶべきことが無くなったこと、朝鮮との仲が悪くなり、危険な海路を通らなくてはならなくなったためです。

遣唐使の廃止以後、日本の風土の生活に合った優美で細やかな貴族文化が栄えます。この文化を国風文化といいます。有力な豪族は、自然の美したを取り入れた日本風の広大な寝殿造の邸宅に住んでいました。

国風文化の主な文学作品

国風文化では、女性向けの文字としてかな文字が普及し、多くの文学作品が生まれます。

| 分野 | 文学作品 | 作者 |

|---|---|---|

| 物語 | 源氏物語 | 紫式部 |

| 竹取物語 | 不詳 | |

| 随筆 | 枕草子 | 清少納言 |

| 日記 | 土佐日記 | 紀貫之 |

| 和歌集 | 古今和歌集 | 紀貫之ら |

| 歴史 | 大鏡 | – |

| 栄花物語 | – | |

| 説話 | 今昔物語集 | – |

この他にも、日本の自然や風俗を描いた大和絵、絵と文をおり交ぜて、物語のずじを展開した絵巻物などが有名です。

藤原道長の歌

摂関政治の頂点を極めた、藤原道長も有名な和歌を残しています。

現代語訳「この世は自分のためにあるようなものだ、満月(=望月)の欠けたことが無いように」

1018年、後一条天皇に自身の娘威子(いし)を嫁がせます。この祝いの席で望月の歌が歌われたのです。道長の望みが叶い、藤原氏としても絶頂期を迎えた時期の歌ということになります。

平安仏教

平安時代の804年以降に、新しい仏教を唐から最澄と空海が伝えます。奈良時代では、仏教勢力が政治と大きくかかわり力を盛った時代でした。その勢力を削ぐために、桓武天皇は、修行を重んじる次の仏教を保護します。

| 宗派 | 開祖 | 山 | 寺 |

| 天台宗 | 最澄 | 比叡山 | 延暦寺 |

| 真言宗 | 空海 | 高野山 | 金剛峯寺 |

平安仏教の覚え方は、「天才真空!」です。「天(天台宗)才(最澄)真(真言宗)空(空海)!」で確実に覚えましょう。

浄土信仰が貴族の間に広まる

平安時代の後期ごろになると、末法思想といって仏教の世界で仏が死ぬという物騒な時代に突入します。実際に、平安京では疫病が流行り、多くの乱が起こるようになります。

こんな中、貴族の間では、念仏を唱えて阿弥陀仏にすがれば、来世での幸福が得られるとする浄土信仰が流行します。極楽浄土を築こうとして、阿弥陀仏の像や阿弥陀堂がつくられました。藤原道長の子である頼道が立てた、京都府宇治の平等院鳳凰堂や、中尊寺金色堂が有名です。

武士のおこり

平安時代の後期、9世紀になると、地方の豪族と中央の武官との交流の中から武士が登場します。力を持った豪族や有力農民たちは、自分の土地を自分で守り、さらに勢力を拡大するために武装するようになります。

武士は一族を中心にまとまり、大豪族や国司などと主従関係を結んで武士団を形成するようになります。中でも、特に勢力が大きかった武士団が、天皇の子孫の貴族を頭とする、次の2つの武士団です。

- 源氏…清和天皇の子孫から起こった。

- 平氏…桓武天皇の子孫から起こった。

武士は、自らの領地を中央の寺社や貴族へ荘園として寄進し、自らは荘官として勢力を伸ばします。武士は、普段は領地に住み、馬や弓矢の武芸で心身をきたえ、その中から「もののふの道」と呼ばれる武士の心構えも育っていきました。その一方で、家来や農民を使って、自らも農業を営むという村の領主の一面もありました。

承平・天慶の乱

武士団が力をつけるなか、935年に関東で平将門の乱、939年に瀬戸内海周辺で藤原純友の乱が起こります。この2つの乱を合わせて承平・天慶の乱といいます。この2つの乱は、武士の力を広く知らしめる結果となり、この後の武士の急成長につながる契機となりました。

- 平将門の乱…関東の国々を制圧し新皇と称するも、朝廷軍に敗れる。

- 藤原純友の乱…瀬戸内の海賊を率い、一時大宰府を占領するも朝廷軍に敗れる。

この2つの乱を鎮めるために、朝廷は同じ武士の力を借りることになります。これにより、武士の力が認められるようになり、武士はさらに勢力を伸ばしていくことになります。

前九年・後三年の役

東北地方でも武士団の反乱が起こります。前九年の役と後三年の役です。これらの役を鎮圧するのに源氏が活躍しましたので、源氏の東国での確固たる基礎が築かれました。

- 前九年の役…東北の有力豪族である安倍氏を、清原氏の力を借りて源氏が破った。

- 後三年の役…清原氏の内紛を源氏が平定した。

前九年の役は9年続いたので、後三年の役は3年続いたので、その名称がつけられています。

院政の始まり

11世紀前半、平安時代の末期になりますが、藤原氏と外戚関係のない後三条天皇が即位すると、摂関政治で権力をふるっていた藤原氏の勢力を抑え込む政策が実施されます。荘園を整理する政策などが有名です。これを契機に、藤原氏の勢力は衰え、天皇中心の政治に戻ります。

白河上皇が院政を開始

1086年、白河天皇は、天皇の位を子にゆずって上皇となり、上皇の御所である院で政治を行います。これが院政の始まりです。もちろん天皇も政治をしたいわけですから、上皇と天皇の争いも頻繁に起こるようになります。

また、多くの貴族や武士たちが院のもとに荘園を寄進するようになったため、上皇の経済力も高まりました。これにより、全国の土地は国司の支配する公領と、院や貴族、寺院を領主とする荘園に分かれることとなります。

僧兵の強訴

大寺院も荘園を寄進され勢力を伸ばし、荘園を守り、他の寺院との争いに備えるために武装した下級の僧が現れます。これが僧兵です。僧兵は、朝廷に対ししばしば武装して強訴(ごうそ)をくわだて、自分たちの主張を通そうとしました。特に、興福寺や延暦寺、園城寺の僧兵は強力でした。

平氏の台頭

武士団の中でも最初に頭角を現したのが平氏です。保元・平治の乱をきっかけに政権を握るようになります。

- 保元の乱…1156年、上皇と天皇の対立に藤原氏内部の争いがからみ、平清盛、源義朝が味方した天皇側が勝利。

- 平治の乱…1159年、平清盛と源義朝の勢力争い。平清盛が勝利。

平清盛は、保元の乱で政界への足掛かりをつかみ、平治の乱で政権を取ったという形になります。1167年には、平清盛は武士として初めて太政大臣となり政権を握ります。また、清盛は自分の娘を天皇の后にし、平氏一族を朝廷の高位高官につけて平氏の全盛期を築きました。

日宋貿易

平清盛は、現在の神戸港(兵庫県)にある大輪田泊(おおわだのとまり)を整備し、宋と貿易を行います。これにより、経済的にも平氏は大きな利益を獲得することとなります。主要な輸出品・輸入品は押さえておきましょう。

- 輸出品…金、硫黄、刀剣

- 輸出品…宋銭、絹織物、陶磁器

平氏の滅亡

平氏は、一族を中心に栄華をほこり、朝廷の政治を思うままに動かしましたが、摂関政治と何も変わらなかったので貴族や自社の反感しだいに高まり、1185年に壇ノ浦の戦いで源氏に敗れ滅亡します。

一問一答 【中学歴史】平安時代の一問一答

対策問題 【定期テスト対策問題】平安時代

コメント