中学1年理科。今日は植物の中でも種子をつくらない植物について学習します。胞子というものを使ってふえる植物で、シダ植物とコケ植物が登場します。からだのつくりまでしっかりと学習していきましょう。

種子をつくらない植物

植物の中で、種子をつくってふえる植物を「種子植物」といいました。もう一度復習しておきましょう。

種子植物…花が咲き種子でふえる植物。

今回は、種子をつくらないでふえる植物です。では、何をつくってなかまをふやしていくのかというと胞子という粉のようなものをつくってふえていきます。カビの胞子とかよく聞きませんか?あれと同じものです。

種子をつくらない植物…胞子でふえる植物。

種子をつくらず胞子でふえる植物には、山の中など、比較的日当たりが悪い場所に生えているシダ植物や、水辺などのじめじめした場所に生えているコケ植物があります。シダ植物もコケ植物も胞子をつくってふえますが、からだのつくりに違いが見られます。

❷コケ植物…根・茎・葉の区別がなく、体全体で水分を吸収するので、維管束がない。

シダ植物のつくり

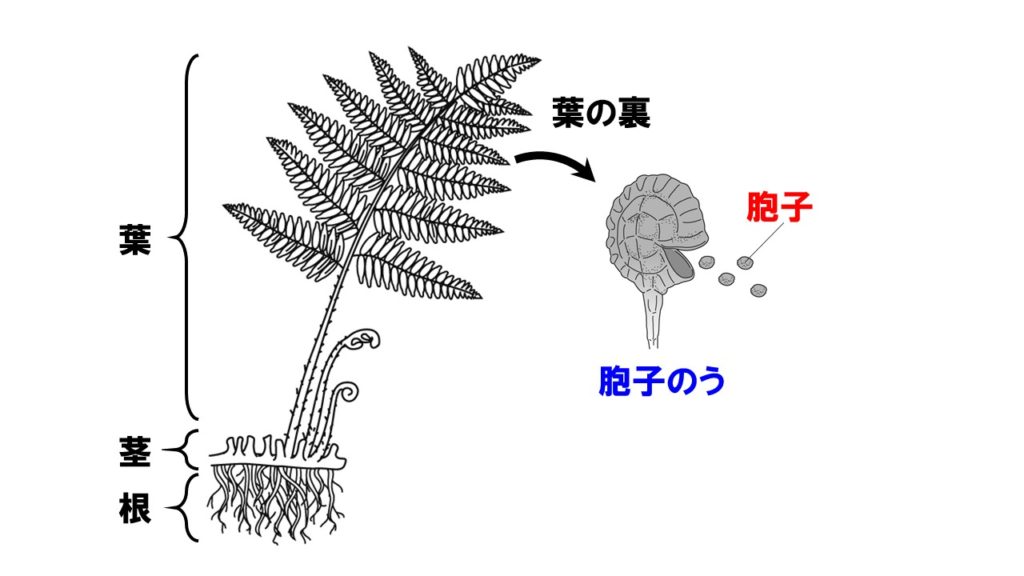

シダ植物のつくりでは、どこまでが根、茎、葉なのかをしっかりと覚えることが重要です。また、胞子が詰まっている袋である胞子のうの位置も覚えましょう。

シダ植物には次のような植物がいます。

❷ゼンマイ

❸スギナ(ツクシ)

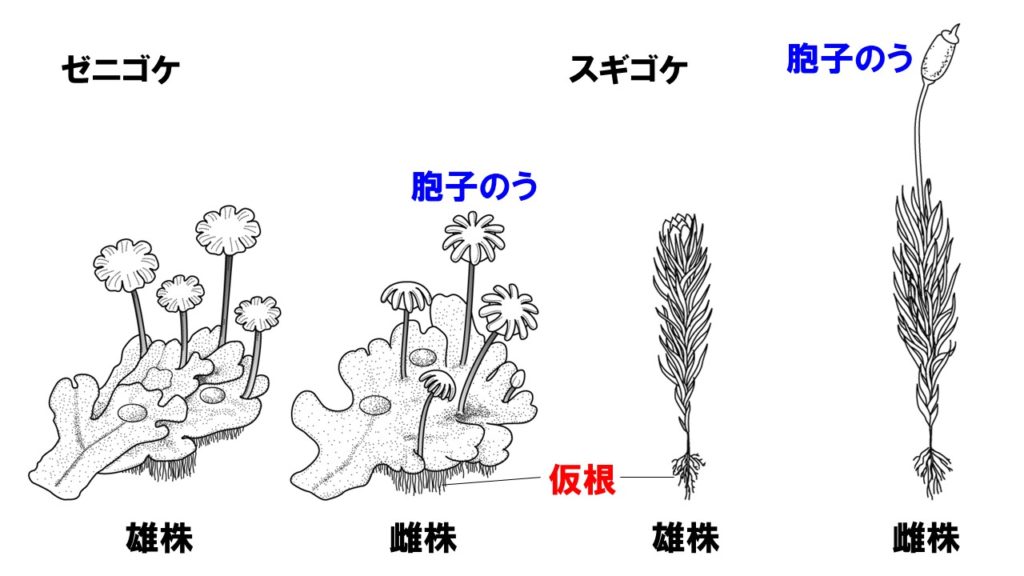

コケ植物のつくり

コケ植物には雌株(めかぶ)と雄株(おかぶ)というつくりがあります。根・茎・葉の区別はありませんが、根のような仮根というつくりがあります。これは体を地面や岩などに固定するためのつくりです。水を吸い上げるための根ではないことに注意してください。

コケ植物は、その植物の名前に「~ゴケ」という名称がつけられているので、すぐにわかります。テストによく出てくるのは、スギゴケとゼニゴケです。この2つは体のつくりまでしっかりと覚えましょう。

次は発展内容を学習です。標準的な教科書には登場しない内容ですので、学校で学習しない生徒は飛ばしてください。

[発展内容]シダ植物の生活環

シダ植物は種子をつくらない植物で、胞子をつくってふえる植物でした。根・茎・葉の区別があり、根で水分を吸収するので茎に維管束がありましたね。通常はここまで学習するのですが、今回はもう少し詳しくシダ植物の生態を見ていきましょう。

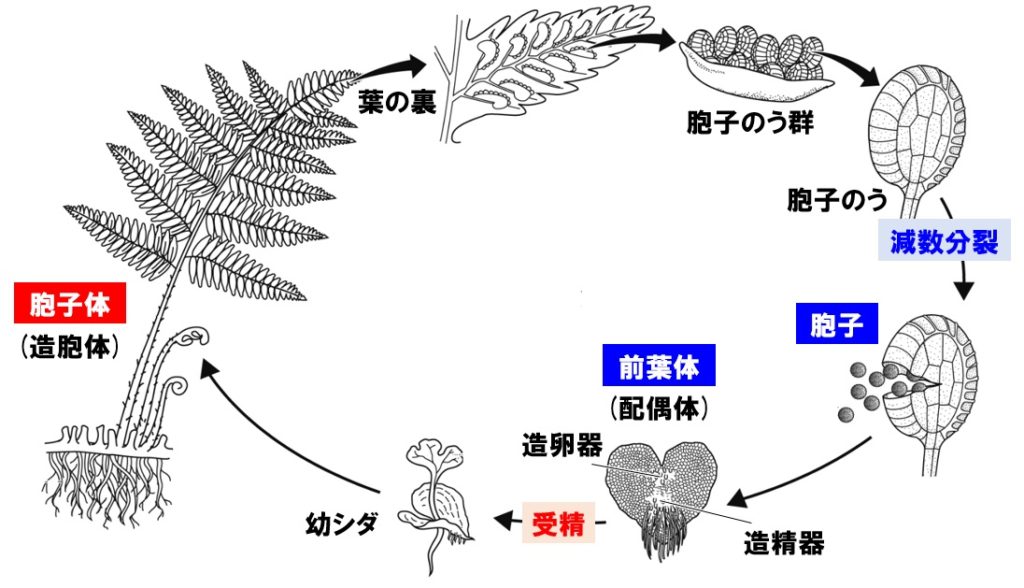

まず、生活環という言葉を説明します。生活環とは、生物の成長、生殖に伴う変化がひと回りする間のようすを表したもので、わかりやすく環状に表現されたものです。どこで減数分裂が行われているのか、生殖細胞にはどのようなものがあるのかを確認しながら学習を進めてください。

胞子体と胞子

シダ植物の葉の裏には胞子のうがたくさんついています。胞子のうの中には胞子が詰まっており、ばねのような仕組みで弾き飛ばされ、風に乗って遠くまで運ばれます。

この胞子をつくる山に生えているおなじみのシダ植物のからだは、胞子体(または造胞体)と呼ばれています。胞子体が胞子をつくるときに減数分裂が行われますので、染色体の数は胞子から半減します。

前葉体(配偶体)

胞子は湿った場所に落ちると発芽して、2~10mmほどのハート形をした前葉体(または配偶体)になります。胞子体と比べると小さいので、一見するとコケのようにも見えます。前葉体には根のようなつくりがありますが、水分はからだ全体から吸収するので、この根のようなつくりはからだを固定する仮根になります。

前葉体には卵細胞をつくる造卵器と、精子をつくる造精器があり、生殖細胞がつくられます。しかし、胞子自体が減数分裂でつくられ、染色体の数が半減しているので、ここでは減数分裂せずに生殖細胞がつくられます。

造精器でつくられた精子は、雨の日など水が十分にあるときに泳ぎ出して造卵器の中の卵細胞に達し受精します。受精後、前葉体には根や茎、葉ができ、新しいシダ植物(幼シダ)が育ち始めます。

ツクシだれの子?スギナの子

ツクシは春になると土手やあぜ道などに顔を出します。このツクシはシダ植物に分類されます。実はこのツクシはスギナの一部なのです。

スギナは、なかまをふやすために胞子をつくりますが、胞子をつくるための特別な葉がツクシになるのです。スギナとツクシは見た目が全然違いますが、同じ植物でだったのですね。このようすからできたのが「ツクシだれの子?スギナの子」という言葉なのです。

対策問題➊ 【中学理科問題】スギゴケ・ゼニゴケのスケッチ問題

対策問題➋ 【定期テスト対策問題】種子をつくらない植物の問題

コメント