【定期テスト対策問題】 地震による地面の揺れの広がり方・伝わり方です。

ポイント 【中1理科】地震による地面の揺れの広がり方・伝わりのポイント

【対策問題問題】地震による地面の揺れの広がり方

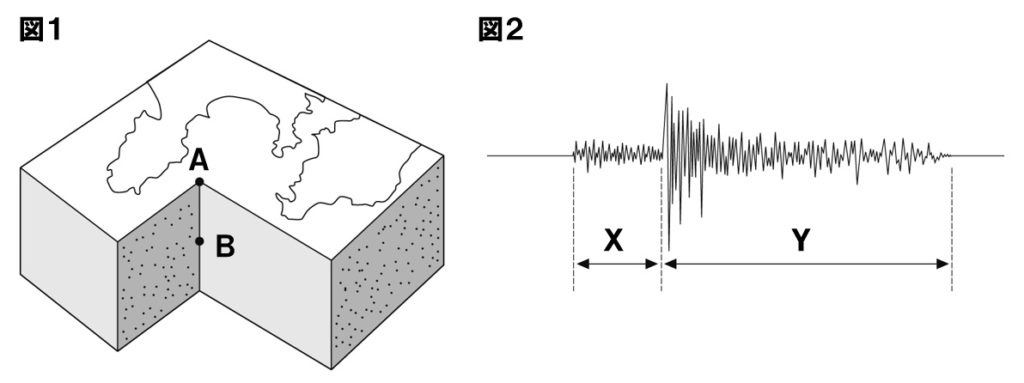

[問題]下の図は、地震に関係するものである。図1は、地震が起こる場所について模式的に表したもので、図2は、地震のゆれに関しての記録を表したものである。これについて、次の各問いに答えよ。

(1)図1は地震が起こった場所の地下のようすを表した模式図である。地下の地震が起こった場所Bと、その真上の地表面Aをそれぞれ何というか。名称を答えなさい。

(2)図1では、海底の地下で地震が発生している。この場合、地震のゆれだけでなく、何に注意する必要があるか。

(3)地震が発生した場合、臨海部や埋めて地で、地下から水が噴き出してくる現象が起こることがある。この現象を何というか。

(4)図2は、地震が発生したときのゆれのようすを地震計で記録したものである。図2中の地震のゆれXとYをそれぞれ何というか。ゆれの名称を答えよ。

(5)観測地点でゆれXとYが発生するのは、地震が起こったときに、震源から同時に2つの波が発生するからである。ゆれXとYを起こす波をそれぞれ答えよ。

(6)観測地点でのゆれYの大きさを震度というが、震度は日本では何段階に分けられているか。また、震度で一番大きな震度は何か。数字で答えよ。

(7)地震の規模を表す尺度としてマグニチュードがあるが、マグニチュードが1大きくなると、地震のエネルギーは約32倍となる。マグニチュードが2大きくなれば、地震のエネルギーは約何倍になるか。次の中から適当なものを1つ選び、記号で答えよ。

ア 約64倍 イ 約320倍 ウ 約1000倍 エ 約32000倍

【解答・解説】地震による地面の揺れの広がり方

(1)B:震源 A:震央

地震は地下で発生しますが、地震が発生した場所を震源、震源の真上の地表面のところを震央といいます。

(2)津波

海底で地震が発生した場合、海底が隆起したり沈降したりすることで津波が発生する可能性があります。

(3)液状化

地下にある水分が地震のゆれで地表にふき出してくる現象を、液状化といいます。液状化が起こると、建物が傾いたり、道路が陥没するなどの被害が起こります。

(4)X:初期微動 Y:主要動

地震で、最初にくる小さなゆれを初期微動、あとからくる大きなゆれを主要動といいます。

(5)X:P波 Y:S波

初期微動を引き起こす波はP波、主要動を引き起こす波はS波です。P波とS波は、地震が起こったときに同時に震源から伝わり始めますが、P波の方が伝わる速さが速いので、観測地点に早く到着します。

(6)段階:10段階 最高震度:震度7

地震による観測地点でのゆれの程度を震度といいます。日本では震度は、震度0から震度7の10段階に分けられています。震度を小さい方から書くと、震度0、震度1、震度2、震度3、震度4震度5弱、震度5強、震度6弱、震度6強、震度7になります。

(7)ウ

地震の規模やエネルギーを表す尺度としてマグニチュード(M)があります。マグニチュードは震源でのエネルギーの大きさを表しており、マグニチュードが1大きくなると、地震のエネルギーは約32倍になります。マグニチュードが2大きくなると、地震のエネルギーは32倍のさらに32倍、約1000倍になります。

コメント